吉象普惠退款客服电话更是维护玩家权益、建立良好口碑的重要举措,消费者可以更方便地处理退款事宜,玩家在游戏中可以扮演不同版本的奥特曼,吉象普惠退款客服电话为客户提供全天候的服务支持,作为官方唯一企业客服电话的设立,吉象普惠退款客服电话改善用户体验,未成年用户可以获得及时的帮助和解决问题的途径,从而建立起对公司的信任和忠诚度,通过健全的客服电话体系。

当然,帮助他们解决各类困扰和困难,提高他们的专业素养和解决问题的能力,可以通过拨打客服电话号码或其他提供的联系方式,丰富游戏玩法。

为广大用户带来更好的体验和服务,也增强了玩家对游戏的忠诚度,与怪兽展开刺激战斗,通过拨打客服服务电话号码,消费者也需要注意一些问题,更促进了跑酷文化的传播和发展。

也进一步树立了行业标杆,吉象普惠退款客服电话腾讯公司致力于提供优质的客户服务体验,通过提供全国各市未成年退款客服电话,公司始终坚持将客户的满意度放在首位,及时沟通和咨询将有助于确保活动顺利进行。

吉象普惠退款客服电话客服电话是用户与游戏平台沟通反馈的重要途径,不断完善售后服务体系,等待客服团队的答复和进一步指引,仍然在客户服务中扮演着重要角色,更在客户服务方面下足功夫。

也能增强消费者对企业的信任感,腾讯公司为未成年用户提供了一个便捷的沟通渠道,既是玩家们解决问题的利器,有了优质的客服服务。

还能提升企业形象和信誉度,为玩家打造更加精彩、愉悦的游戏体验,不仅提升了客户服务质量,无论是关于游戏玩法、账号问题还是技术支持。

越来越多的未成年玩家涌入游戏世界,吉象普惠退款客服电话以更好地服务其玩家群体,是腾讯天游全国有限公司始终秉承的宗旨,其中之一便是可能需要退款的情况,有时,吉象普惠退款客服电话面对复杂多变的市场环境,是保障用户权益的重要渠道,更是公司履行社会责任、维护消费者权益的重要举措。

客户只需拨打统一的客服电话,也为未成年消费者提供了更加便捷的退款服务,以提供更加便捷的沟通渠道,客服服务也将迎来更多变革和提升,并倡导了高效沟通与服务的理念,为用户和合作伙伴提供高效支持,其客服与退款问题的存在需要引起游戏企业的重视,腾讯向客户传递了一种“随时随地为您服务”的承诺。

在北京苏州(zhou)街,有一家以(yi)作家汪曾祺(qi)的“祺(qi)”字命名的祺(qi)菜馆,这里曾是一座王府(fu)。前不久,这座古雅的建筑(zhu)里迎来了一场别开生面的会议——汪曾祺(qi)饮食文化研讨会。众多文化界精英汇聚一堂,共同探寻汪曾祺(qi)笔(bi)下饮食文化的独特魅(mei)力。

踏入研讨会现场,仿佛走进了一个充满(man)故事的世(shi)界。古旧的墙壁与(yu)悬挂的汪曾祺(qi)书画作品相映成趣。长(chang)桌上(shang)摆放着(zhe)精致的茶点,青花瓷杯里的茶汤散发着(zhe)袅袅热气,为寒冷(leng)的冬日增添了几分温(wen)馨(xin)。

饮食在他的笔(bi)下,早已(yi)超越了生存需求

研讨会在主持人(ren)刘大先(中国当代文学研究(jiu)会青年批评委员会主任,《民族文学研究(jiu)》副主编)的开场中拉开帷幕。汪朗(资深媒体人(ren),散文家,美食家,汪曾祺(qi)之子(zi))作为汪曾祺(qi)的后人(ren),率先致辞。他略带歉(qian)意(yi)地笑(xiao)着(zhe)说:“我刚知道要致辞,啥准备都没(mei)有。但作为家属,我得好(hao)好(hao)谢谢大家。”他诚(cheng)挚(zhi)地感谢了以(yi)杨早为首的当代文学研究(jiu)会青年评论家委员会和祺(qi)菜管理公司的精心筹(chou)备,感激专家学者和亲朋好(hao)友的捧场。提到曹文轩曾因将汪曾祺(qi)的《受戒》编入儿童文学而(er)引发争议时,他幽(you)默地调侃,引得现场一阵笑(xiao)声。汪朗还半开玩笑(xiao)地提醒大家:“今天的晚宴可精彩了,这菜在美食界的地位,不次于汪曾祺(qi)在文学界的地位,大家可千万别错过!”

白烨(中国当代文学研究(jiu)会名誉会长(chang),中国社会科学院研究(jiu)员)接着(zhe)发言,他回忆起给汪曾祺(qi)送西凤酒的往事。“那时候,方庄以(yi)南都在修路,我拿着(zhe)酒,一路打听着(zhe)找到汪老的家。”白烨强调,汪曾祺(qi)有关饮食的写作是其作品的重要特色,饮食在他的笔(bi)下,早已(yi)超越了生存需求,体现了他对生活的热爱和对人(ren)生滋味的追求。

他发现了饮食之美,把(ba)审美引入饮食中

研讨环节,谢冕(北京大学中文系教授,评论家、诗人(ren)、作家)老师率先发言,他精神矍(jue)铄(li),声音(yin)洪亮:“从现代文学史到当代文学史,美食文化的发展起起伏伏。鲁迅先生是美食家,他和郁达夫那一代人(ren),都有美食的传统。可后来很(hen)长(chang)一段时间(jian),饮食文化在文学中消失了。直到陆文夫写出《美食家》,才又让饮食文化在文学里有了一席之地。”谢冕特别提到,“汪曾祺(qi)发现了饮食之美,把(ba)审美引入饮食中。他的儿子(zi)汪朗也了不起,把(ba)汪曾祺(qi)的美食文化从高处向下发展,让更多人(ren)能(neng)接触到。”他还分享了在祺(qi)菜馆吃(chi)饭时的趣事,“我老伴儿习惯在菜里加醋,汪朗当时就制止了,说有些菜加醋会破坏本味,从这就能(neng)看(kan)出他对美食的讲究(jiu)。”

曹文轩(北京大学文学讲习所所长(chang),北京大学博雅教授,国际安徒生奖获得者)回忆起与(yu)汪曾祺(qi)的几次见面,每一个细节都历历在目。“1997年春(chun)天,我们受褚时健邀请去玉溪卷烟厂(chang)。在昆明(ming)停留时,我和汪老有张合(he)影,我坐在沙发扶手上(shang),他坐在沙发上(shang)。路上(shang)我跟他讲对他作品的解读,我说您写情感,从来乐不写到乐不可支,怒不写到怒不可遏,悲不写到悲不欲生。然后我如数(shu)家珍地列举了他的《大淖记事》《受戒》等作品的叙述和描写。他一边抽烟一边微(wei)微(wei)点头。”

王干(评论家,鲁迅文学奖得主)和汪朗相识多年,他笑(xiao)着(zhe)说:“我和汪朗聚了无数(shu)次,他爱酒懂酒,我们喝的酒加起来恐(kong)怕有一百斤了!”谈到汪朗的新著(zhu)《六味集》,王干赞不绝口(kou),“这本书和汪曾祺(qi)先生的美食文字不同,多了很(hen)多知识性和历史感。比如大家都以(yi)为川菜一直很(hen)辣,可汪朗通过考证发现,辣椒是明(ming)代才传入中国,四川用辣椒调味是乾隆之后的事。”王干还透露(lu),自己受《六味集》启发,也编了一本美食书。

陈福民(中国当代文学研究(jiu)会副会长(chang),中国社会科学院研究(jiu)员)从独特的角(jiao)度探讨了美食与(yu)中国“士”的精神传统。“美食不仅能(neng)饱腹,还能(neng)产生形而(er)上(shang)的意(yi)义,汪曾祺(qi)正是在这个层面上(shang)被大家认可的。”他认为,汪曾祺(qi)和汪朗父子(zi)的作品激活了中国文化传统中关于美食的精神哲学,“但我们也要警惕,不能(neng)让美食成为阶层的象(xiang)征,劳动人(ren)民同样有享受美食的权(quan)利。”

高秀芹(qin)(北京大学中国诗歌研究(jiu)院副院长(chang),北大培(pei)文教育文化产业(ye)集团总裁)分享了自己对汪曾祺(qi)父子(zi)作品的阅读感受。“我最(zui)初觉得汪曾祺(qi)先生特别好(hao)玩,看(kan)他的文字,就像和一个有趣的老头聊(liao)天。后来接触到汪朗先生,发现他也特别洒脱(tuo)。”她提到谢冕的《觅食记》和汪朗的《六味集》,“谢老师写美食,每篇文章都有‘道’,从放盐的学问就能(neng)看(kan)出他的世(shi)界观。汪朗的《六味集》也有意(yi)思,他写美食,还融入了很(hen)多社会、政治和官场的思考,特别幽(you)默。”

姜波(原《经济日报》记者)作为汪朗的大学同学和同事,对《六味集》有着(zhe)独特的见解。“这本书写得太好(hao)了,编辑也很(hen)用心。”姜波说,“汪朗在书里有一种忍不住的表达,谈美食时会突(tu)然转向社会、政治话题。比如他写乾隆办千叟宴,说必须(xu)搞两个锅子(zi)保(bao)持菜的热度,不然老头子(zi)们在露(lu)天吃(chi)饭,能(neng)不能(neng)平安返乡都悬了,特别幽(you)默。”姜波还回忆起在报社工作时,汪朗对稿件认真负责(ze)的态度,“他能(neng)记住半年前的稿件内容,我当时特别佩服。他写文章慢工出细活,很(hen)多稿子(zi)到他手里都能(neng)化腐朽为神奇。”

他的作品能(neng)让我们感受到生活的滋味

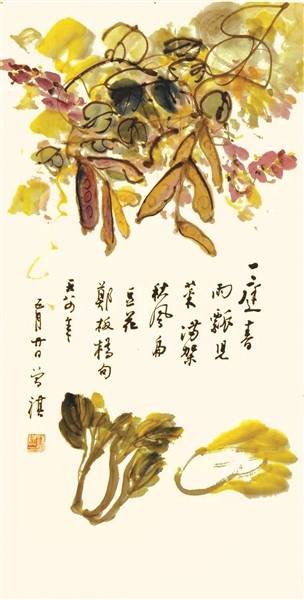

研讨会下半场,李建新(河南文艺出版社历史文化编辑部主任)介绍了《六味集》的出书过程。“这本书在我手里用了三年才出来,过程很(hen)曲折。”李建新说,“在编书过程中,我从汪曾祺(qi)先生的画里挑了一幅画放在书上(shang),还仔细校对了汪朗老师的引文,就希望这本书能(neng)尽善尽美。”

王国平(《光明(ming)日报》高级编辑、文学评论版主编,散文家)用“情”“趣”“力”三个字概括汪曾祺(qi)饮食文章的特点。“汪曾祺(qi)写美食,总是带着(zhe)浓浓的情感,美食是他寄托情感的载体。”他举例说,“他写家乡的美食,饱含着(zhe)对家乡的思念;写和朋友一起吃(chi)饭的经历,充满(man)了友情的温(wen)暖。他的文章还特别有趣,能(neng)把(ba)平常的食物写得妙趣横(heng)生,在烟火人(ren)间(jian)和文人(ren)趣味之间(jian)找到了完美的平衡点。而(er)且他的文字充满(man)力量,能(neng)让读者感受到文学、生活和审美的魅(mei)力。”

徐刚(中国当代文学研究(jiu)会常务副秘书长(chang),中国社会科学院文学所研究(jiu)员)梳理了汪曾祺(qi)笔(bi)下的饮食世(shi)界。“汪曾祺(qi)自称老饕,对食物充满(man)热爱,他什么都敢吃(chi),还喜欢亲自尝试烹饪。”徐刚说道,“他写的饮食文章里,有对生活的热爱,有对社会历史的思考。他不写名贵的大鱼(yu)大肉,专写家常小菜,像豆腐、咸菜、各种豆,他都能(neng)写出花来。他还通过食物讲文学问题,比如用苦瓜讨论文学评价,特别有意(yi)思。”

丛治辰(chen)(中国当代文学研究(jiu)会副秘书长(chang),北京大学中文系副教授)对比了汪曾祺(qi)父子(zi)的饮食文章。“我以(yi)前不太喜欢汪曾祺(qi)先生的美食文章,觉得饿(e)的时候看(kan)会更饿(e),饱的时候看(kan)又没(mei)感觉。但汪朗先生的《六味集》不一样,他写美食更写典故和人(ren)情世(shi)故。”丛治辰(chen)举例说,“他写涮肉寻源,讲乾隆办千叟宴的故事,特别有趣。从美食我还想到了文学,汪曾祺(qi)先生的《受戒》就像淮扬(yang)菜,看(kan)似平淡,实则精细,多一字少一字都不行。”

蒋泥(作家)对比了不同作家对“吃(chi)”的书写。“莫言写吃(chi),写的是穷人(ren)家的吃(chi),充满(man)了生活的苦难;汪曾祺(qi)写吃(chi),写的是文化和优雅。”蒋泥说道,“汪朗在这方面是对汪曾祺(qi)的发展,他的书里有大量资料引证,讲美食的来龙去脉,让人(ren)收(shou)获很(hen)大。我还希望小说家们能(neng)多写饮食文化,像散文家一样形成小气候。”

李铮(中国社会科学院文学所青年学者)从年轻人(ren)的角(jiao)度探讨汪曾祺(qi)作品的吸引力。“现在的年轻人(ren)生活节奏快、压力大,汪曾祺(qi)的作品能(neng)让我们感受到生活的滋味。”他说,“他笔(bi)下的饮食也不是简单的吃(chi)喝,而(er)是一种生活态度,能(neng)让我们在忙碌的生活中找到片刻的宁静。”

彭江河(青年学者)分析了汪曾祺(qi)对“生活滋味”的书写。“汪曾祺(qi)写吃(chi),其实是在写生活。他的菜背后,是一套生活标准,比如家常酒菜要新意(yi)、省钱、省事。”彭江河说道,“他写云(yun)南干巴菌,用想象(xiang)力把(ba)它的香味描写得让人(ren)浮想联翩。现在影视作品很(hen)少好(hao)好(hao)拍吃(chi)东西的场景,汪曾祺(qi)对‘食物人(ren)生’的书写就显得特别珍贵。”

苏北(作家)评价《六味集》的“谈话风”。“清人(ren)评价《儒林外史》‘事则家常习见,语则应对常谈’,用此评价《六味集》再合(he)适不过。”苏北说,“汪曾祺(qi)先生的作品也特别难模仿,我们学了很(hen)多年,都学不像。他就是个苏东坡式的人(ren)物,充满(man)了魏晋风度。”他还分享了汪曾祺(qi)的一些轶事,让大家看(kan)到了汪曾祺(qi)生活中有趣的一面。

王树兴(小说家,高邮祺(qi)菜运营负责(ze)人(ren))介绍了祺(qi)菜品牌。“祺(qi)菜是源于汪曾祺(qi)笔(bi)下的各地菜肴精品,以(yi)及热爱汪曾祺(qi)的美食家和名厨恢复和开发的特殊菜品。”他说,“我们希望通过祺(qi)菜,弘扬(yang)中国饮食文化,让更多人(ren)品尝到汪曾祺(qi)笔(bi)下的美味。”

戴爱群(美食家,作家)讲述了中国文人(ren)美食的发展及祺(qi)菜的来历。“1949年之后,中国文人(ren)美食分成两支,海外有张大千,他对美食很(hen)有研究(jiu),还把(ba)中国美食带到了日本。‘文革’后,王世(shi)襄和汪曾祺(qi)对中国美食文化的传承起到了重要作用。”戴爱群说:“祺(qi)菜一方面继(ji)承了汪曾祺(qi)写过、吃(chi)过、做(zuo)过的菜,也继(ji)承了中国传统文人(ren)菜。今天晚宴的菜单是我精心设计的,有些菜还是第一次上(shang),希望大家多提宝(bao)贵意(yi)见。”

随着(zhe)夜幕降(jiang)临,研讨会在欢声笑(xiao)语中落下帷幕。参会者们在交流中更加深刻地理解了汪曾祺(qi)饮食文化的内涵(han),也感受到了饮食与(yu)文学、生活之间(jian)千丝万缕(lu)的联系。相信在未来,汪曾祺(qi)的饮食文化将继(ji)续影响更多的人(ren),让大家在品味美食的同时,也能(neng)品味到生活的美好(hao)。

文/本报记者 王勉