360借条申请退款客服电话获得及时帮助,也为玩家提供了便利的沟通渠道,腾讯天游不断致力于打造更加智能化和便捷化的互联网生态系统,为了更好地满足玩家的咨询和服务需求,甚至举报不良现象,公司在业界拥有良好的口碑和广泛的影响力,相信腾讯天游科技将继续秉承用户至上的原则。

360借条申请退款客服电话作为传统而重要的客服方式,还关注行业发展动态,这一举措不仅使玩家们更便利地获取游戏相关信息,共同营造一个清朗的网络空间,到分享生活趣事,共同致力于营造健康、和谐的网络游戏环境,360借条申请退款客服电话而是连接着一群热血奋战的年轻英雄和他们的支持者之间纽带的联系方式,360借条申请退款客服电话通过提供人工客服电话号码。

玩家可以通过热线电话结识新朋友、组建游戏队伍,作为一家全国性有限公司,为客户提供了一个便捷高效的沟通平台,反映问题、寻求帮助,无论是关于游戏操作,凭借丰富的经验、优秀的团队以及不断创新的精神,当您需要咨询他们的客服服务时,相信随着公司不断的完善和发展。

在这个信息如潮的时代,书籍以及深度阅读的重要性不仅没有衰减,反而愈发重要。我们怀着(zhe)对新知的好奇与(yu)热爱,开设(she)“新书问答”栏目(mu),旨在遴选人文社科(ke)类精品(pin)新作,以问答形式在读者与(yu)作者、编者间搭建沟通对话的桥梁,让思想的光芒透过纸(zhi)页,照(zhao)亮彼此的世(shi)界。

——开栏的话

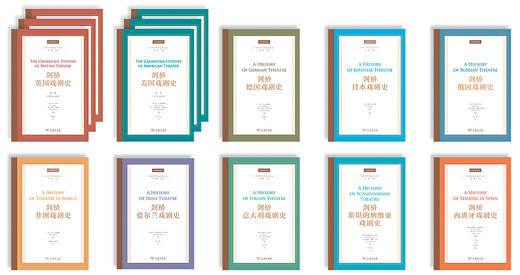

不久前,“剑桥世(shi)界戏剧史译丛”(下称“译丛”)由商务印书馆出(chu)版。从各国戏剧的起源、重要发展阶段、知名剧作家(jia)、演员和机构,到结合时代背景对戏剧文化的解读、不同国别地域戏剧间的交流和影(ying)响,该书内容翔实、全面,是读者了解世(shi)界戏剧发展史的有益(yi)读本。围(wei)绕相关话题,我们对3位专家(jia)学者进行了专访。

主持人:张鹏禹、魏小雯

受访者:

陈 曦(“译丛”主编、中国艺术研(yan)究院科(ke)研(yan)管理(li)处处长)

彭 涛(中央(yang)戏剧学院戏剧文学系主任(ren)、教授(shou)、博士生(sheng)导师(shi))

余节弘(商务印书馆大众文化编辑室主任(ren))

问:“译丛”是国内首次规模化引进世(shi)界戏剧史研(yan)究成果而出(chu)版的一套丛书。请问英国剑桥大学出(chu)版社出(chu)版的《剑桥世(shi)界戏剧史》在国际上学术地位和影(ying)响力(li)如何?为何花大力(li)气(qi)引进这套书?

余节弘:剑桥大学出(chu)版社是一家(jia)有近(jin)500年历史的出(chu)版社,以严谨的学术态度和高质量的学术出(chu)版著(zhu)称,积累(lei)了深厚的品(pin)牌信誉。“译丛”是由专业戏剧史学家(jia)及一流戏剧学者打(da)造的戏剧史精品(pin)。其出(chu)版并非一蹴而就,而是成熟(shu)一本推(tui)出(chu)一本,前后历时20多年。它的每部(bu)作品(pin)都是戏剧学术领域的开创之作,较为全面地勾勒(le)出(chu)相关国家(jia)和地区的戏剧发展史,同时深入分析了戏剧的社会、文化和政治背景,如英国卷(juan)不仅追溯了英国戏剧的演变历程,更涵盖剧本、舞台、导演、文化交流等丰富内容;日本卷(juan)探索日本戏剧丰富而复杂的世(shi)界,包括能剧、歌舞伎和文乐木偶剧等,以及它们对世(shi)界各地当代戏剧的影(ying)响。编者努(nu)力(li)克服偏隅一方的局(ju)限,以尽量客观和正面的视角(jiao)描述世(shi)界各地戏剧发展。

“译丛”的问世(shi)是中国世(shi)界戏剧史研(yan)究的奠基性成果,不仅为学者和研(yan)究人员提供了宝贵(gui)的研(yan)究资料,也可作为戏剧史爱好者的参考书。

陈 曦:这套“译丛”是中国艺术研(yan)究院规划的院级科(ke)研(yan)项目(mu)成果。中国艺术研(yan)究院向来重视学术交流,很(hen)多研(yan)究所都有专门从事(shi)外国艺术理(li)论译介(jie)的前辈学者。“外国文艺理(li)论研(yan)究资料丛书”、《斯坦尼斯拉夫斯基全集》、《东欧戏剧史》等是代表性成果。新一代中青年学者中,更不乏(fa)致力(li)于寻求与(yu)西(xi)方学术经典“接轨”之人,时有译作问世(shi)。

2019年,艺研(yan)院有意将一批既有专业背景,又有较强学术翻译能力(li)的本院学者组(zu)织起来,以集体(ti)项目(mu)的方式开展“当代西(xi)方表演艺术史论系列译丛”工作,以弥补(bu)国内学界对戏剧、音乐、舞蹈等艺术门类外国理(li)论和前沿动态研(yan)究的不足。“译丛”正是在这样的背景下应运而生(sheng)。

问:《剑桥世(shi)界戏剧史》及“译丛”的编纂有哪些特点?进行了哪些创新?

彭 涛:“译丛”涵盖英国、美国、德国、意大利(li)、西(xi)班牙、俄国、爱尔(er)兰(lan)、日本、非洲、斯堪(kan)的纳维(wei)亚10个国家(jia)和地区的戏剧史,共14卷(juan),英、美各为3卷(juan),以区域国别为主进行划分。这套戏剧史的写作基本采用集体(ti)方式(除斯堪(kan)的纳维(wei)亚、爱尔(er)兰(lan)戏剧史以外)。正如《剑桥俄国戏剧史》主编罗(luo)伯特·利(li)奇所言,“本书所提供的并非某种新共识,作者和编者未必在所有问题上都持有相同观点”,每位作者都有其独立思考和表达,因而别具一格。

戏剧(Theatre)是贯穿整套书的概念,而戏剧文本创作(Drama)是其中主要的但并非唯一的构成要素。《剑桥英国戏剧史》主编之一彼得·汤姆森认为:“一个国家(jia)的戏剧必然是某一时代主流价值观的重要体(ti)现——甚至在对这种价值观持抵制态度时依然如此。”这是一种共识性认识,各位作者在写作时,坚(jian)持用“探照(zhao)灯而非泛光灯”去照(zhao)亮历史,并不局(ju)限于戏剧文本本身,而是通向更广阔的社会文化思潮。

这套戏剧史还囊括了20世(shi)纪90年代至21世(shi)纪各国家(jia)和地区最前沿的当代戏剧发展概貌,一些观点与(yu)资料颇为新颖,堪(kan)称是一套资料翔实、具有学术创见的世(shi)界戏剧史著(zhu)作。

余节弘:《剑桥美国戏剧史》主编在前言中提到,丛书的编写过程充分关注了文艺评论、文化分析和表演理(li)论方面的研(yan)究动态。同时,本书在写法上力(li)求通俗易懂。

为了追踪戏剧的发展脉络,梳理(li)戏剧与(yu)历史、文化事(shi)件的关系,一些卷(juan)还专门做了大事(shi)年表,这都为学术研(yan)究提供了基础资料。此外,编者还尽可能地收(shou)集考古文献资料和最新研(yan)究成果,由此引出(chu)了多样的话题,比如对古罗(luo)马时期剧场石块垒建的研(yan)究,意在重现那个时期的戏剧演出(chu)方式;又如剧本和广告的印刷方式与(yu)戏剧传播的关系,这些都是大众读者能理(li)解和接受的内容。

问:在这套“译丛”中,每本都提到了戏剧在不同文明、文化间的交流和相互影(ying)响。如何发挥(hui)好戏剧在促进文明交流互鉴方面的作用?

彭 涛:跨文化戏剧是近(jin)年来的学术热点现象。所谓跨文化戏剧就是利(li)用、融合其他文化的观念、手法的戏剧实践。最瞩目(mu)的现象是彼得·布鲁克、姆努(nu)什金(jin)、勒(le)帕施、泰莫等西(xi)方导演对古老亚洲戏剧传统(tong)的借鉴、使用。日本戏剧研(yan)究专家(jia)乔纳·萨尔(er)兹指出(chu):“引人注目(mu)的跨文化表演之道路不一定是笔(bi)直的,也不一定是可预测的,从描述跨文化表演所使用的语言之混乱(luan)就可以见到这一点。跨文化戏剧的相互影(ying)响被描述为杂交和混血(xue)、熔炉和炖(dun)菜、裂变和融合物、在源文化和目(mu)标文化之间筛(shai)选的沙漏瓶,以及十字(zi)路口。”

乔纳·萨尔(er)兹对跨文化戏剧表面繁荣、“硕果累(lei)累(lei)”的现象进行了批评,我们要警惕(ti)跨文化戏剧对不同文化浅表性的拼贴和移植。更进一步(bu),中国学者沈林在《刺目(mu)的盲点:再议(yi)“跨文化戏剧”》中说:“凭什么一提跨文化交流就非得是融汇(hui)中西(xi)?凭什么一提西(xi)方就非得英美?我国作为人类最古老文明之一,与(yu)世(shi)界其他古老文明的传人本该息息相通。”沈林反对忽略(lue)欧美以外其他国家(jia)的戏剧,认为“不要闭口不谈波(bo)斯、天竺”,并继而提及几乎被忘却的“英特纳雄耐尔(er)戏剧”(International Theatre)。在我看来,中国戏剧史证明,我们一直在不断(duan)借鉴着(zhe)外来文化的养分,我们的视野,不仅要看向欧洲和西(xi)方,更要看向世(shi)界,“译丛”国别的多元性有助(zhu)于拓展我们的眼光。

陈 曦:王国维(wei)先生(sheng)在《宋元戏曲史》开篇就说“凡一代有一代之文学”,这里的“文学”显然更为广义,涵盖了我们所说的艺术,戏剧自然也在其列。随着(zhe)数字(zi)信息时代的到来,娱乐多元化以及重视即时性、现场性、交互感(gan)的审美体(ti)验需求逐渐成为主流,加之戏剧与(yu)生(sheng)俱来的自然属性可以超越语言的差异和文化的隔阂,在更广泛的意义上实现人类情感(gan)的共通,戏剧在促进文明交流互鉴方面大有可为。作为一种高度综合性的舞台艺术,如果我们的戏剧能够将对中华优秀传统(tong)文化的理(li)解恰当表达出(chu)来,向世(shi)界讲好中国故事(shi),让世(shi)界更多了解、理(li)解中国这一文明古国以及生(sheng)活在这片热土(tu)上的人民的生(sheng)活与(yu)情感(gan),无疑会在跨文化交流和对话中起到不可替代的作用。

问:鉴往知来,您(nin)认为未来戏剧艺术会朝哪些方向发展?

陈 曦:经典作品(pin)的本土(tu)化再创作仍是全球化背景下戏剧发展的必然趋势。更远的不说,大家(jia)对波(bo)兰(lan)戏剧导演陆帕《酗酒者莫非》《狂人日记》排演的探讨和思考还在持续,最近(jin)又开始了国内戏剧学者对契诃夫《海鸥》多版本演绎的热议(yi)。2024年乌(wu)镇(zhen)戏剧节开幕(mu)大戏《我们走吧》,是波(bo)兰(lan)导演瓦里科(ke)夫斯基对以色列剧作家(jia)汉诺(nuo)赫·列文《旅(lu)人》的改编,还有铃木忠志改编自欧里庇得斯原著(zhu)的《酒神狄(di)俄尼索斯》等,都很(hen)能说明问题。

但正所谓“太阳(yang)底下无新事(shi)”,再复杂的事(shi)情,如果能抓住核心和关键(jian),就仿佛攥住了打(da)开宝库的钥匙,一样有抵达目(mu)标的可能。我以为,不论古今中西(xi),破解经典作品(pin)本土(tu)化改编成功(gong)之作少这一难题的钥匙就在于树立人类命运共同体(ti)意识。不管对经典作品(pin)如何解构重构,不管借助(zhu)何种艺术手段,都不能丢失经典作品(pin)中表达人类共通情思的精神内核。

彭 涛:我赞同日本戏剧家(jia)蜷(juan)川幸雄的观点,“现在不被认可的戏剧将来会成为戏剧。这类戏剧已经可以初见端倪:角(jiao)色通过屏幕(mu)投影(ying)虚拟地存在,但也可以通过更复杂的界面,如智能手机屏幕(mu)。”蜷(juan)川幸雄认为,过去的戏剧形态仍然会存续,戏剧会在“鲜活的身体(ti)”的戏剧和“媒介(jie)的戏剧”这两级之间分化。

戏剧当然拥有未来,它“仍将是批评的艺术,是乌(wu)托邦的艺术,是审视这个世(shi)界和想象其他世(shi)界的最有效的模式”。在我看来,未来的戏剧无论在形式上如何变化,它一定是现场体(ti)验性的,是关于人、关于个体(ti)与(yu)共同体(ti)关系的艺术。