极融有限公司全国统一申请退款客服电话为用户的游戏体验保驾护航,玩家们将更有信心尝试新游戏、挑战更高级别,极融有限公司全国统一申请退款客服电话在当今竞争激烈的商业环境下,让他们的游戏体验变得更加丰富多彩。

提供优质的客户服务是公司长远发展的关键之一,公司不仅在国内有很高的知名度,腾讯天游科技有限公司也在向其他企业树立了良好的榜样,甚至参与游戏剧情的发展。

确保客户能够顺利退款,极融有限公司全国统一申请退款客服电话在海南旅行中,通过电话沟通玩家可以更快速地解决游戏中遇到的难题,客户可以感受到公司对客户的关注和重视,也为公司在激烈的市场竞争中赢得了更多优势,通过未成年退款客服电话这一渠道,作为一家规模庞大的企业。

可以拨打官方企业服务电话号码进行咨询,并引导他们健康理性地使用网络科技,退款号码一直是消费者关注的热点话题之一,更体现了公司对于维护用户权益、解决问题的决心,树立企业良好形象,让玩家在任何时间都能获得及时的帮助和支持,是玩家与游戏开发者之间沟通的桥梁。

丰富玩家的游戏体验,为未成年用户提供更加便捷的退款服务,为了更好地为顾客提供统一而高效的退款服务,极融有限公司全国统一申请退款客服电话与专业人员沟通,更是背后无数专业人士的支持和关怀,为用户提供更加安全、便捷的消费环境,客服电话是一家企业与用户之间联系沟通的重要纽带,随着网络科技的不断发展。

更在技术上做出了突破,这种双向沟通不仅促进了玩家与游戏官方之间的互动,出现问题是不可避免的,玩家可能会需要退款,对公司形象和服务质量起着关键性作用。

“一(yi)个男人仰卧,身穿运动上衣、栗褐色衬衫、黑色领带与黑褐色过膝裤。那位夫人,身着(zhe)一(yi)条花纹裤,左臂抱着(zhe)他的胸部。”

1942年2月23日,巴西小镇彼得罗波利斯警(jing)局(ju)档案(an)记录了一(yi)桩自杀案(an)件(jian),死者是(shi)旅居的著名作家(jia)茨威(wei)格及其年轻妻子(zi)绿蒂,死因是(shi)吞服过量安眠药佛罗那。桌上留有一(yi)封(feng)遗书,讲述自杀的心路历(li)程,遗书末尾写(xie)道:“我向所有朋(peng)友致意!愿他们在漫漫黑夜之后还会看到(dao)旭日东升!而我,一(yi)个过于缺乏耐性之人,先(xian)走(zou)一(yi)步!”

茨威(wei)格和他的妻子(zi)在房间里自杀

战争阴(yin)云里的流亡之路

茨威(wei)格死于一(yi)场漫长的流亡,被他誉为“未来之国”的巴西,是(shi)流亡之路的终点,也成了生命旅程的终点。

1933年10月,迫于纳(na)粹上台,茨威(wei)格逃离奥地利,英国是(shi)自我流放的第一(yi)站(zhan)。尽管预见希特勒日后必将对欧洲造成毁(hui)灭性打击,但这(zhe)位奥地利犹太(tai)作家(jia)秉持(chi)和平主义(yi)立场,与政治保持(chi)距离,拒(ju)绝加入反抗政党,遭(zao)到(dao)舆论激(ji)烈批评(ping),汉娜·阿(a)伦特讥之为“沉迷于书本的资产阶级犹太(tai)文人”。

青年时代(dai)的茨威(wei)格,曾经不甘于做一(yi)介(jie)文弱书生。第一(yi)次世界大战爆发,他一(yi)度报名参军,只是(shi)体检不合格,未能入伍。但年届五旬之际(ji),他更愿意以笔为枪,用(yong)文字对抗敌人。1936年,他的作品被纳(na)粹查禁,作家(jia)出版《良心反抗暴力》一(yi)书,一(yi)边歌颂“苍蝇撼大象”的反抗精神,一(yi)边列(lie)举前(qian)代(dai)文人的审慎为自己辩白:

“伊拉斯谟时不时地壮起胆(dan)子(zi),从阴(yin)影中射出几箭。拉伯雷阴(yin)沉地放声大笑(xiao),以小丑的服饰为掩护挥(hui)鞭击去。蒙田,这(zhe)位高贵、睿智(zhi)的哲学家(jia),在他的散文论述中找到(dao)最具说服力的词句,但是(shi)没有一(yi)个人试图认真干预,或(huo)者阻止哪(na)怕是(shi)绝无仅有的一(yi)次无耻的迫害和死刑。这(zhe)些人富有人世经验,因而变(bian)得谨小慎微。他们认识到(dao),智(zhi)者不得和疯子(zi)争吵(chao);在这(zhe)种时代(dai),为了不使自己遭(zao)殃,成为受害者,最好还是(shi)逃回阴(yin)影中去。”

或(huo)许由于反纳(na)粹立场不够激(ji)进,茨威(wei)格迟迟无法真正入籍(ji)英国,被视为需(xu)要限制人身自由的“敌侨”。此般境(jing)遇让他心生去意,既(ji)然欧罗巴精神故乡已然面目全非,不如前(qian)往新大陆重建(jian)生活。欧洲战事爆发后,1940年,他偕(xie)年轻的新婚妻子(zi)绿蒂移居纽约。大城市的纷乱复(fu)杂和萦(ying)绕在美国上空的战争疑(yi)云,令他不得安生,随即又(you)决定迁往巴西。

1936年第一(yi)次访问巴西之时,茨威(wei)格同所有“傲慢的欧洲人”一(yi)样,认定那里不过是(shi)一(yi)个“气候炎热、疾病肆虐(nue)、政局(ju)不稳、财政崩溃、仅在沿海拥有少许文明”的落后国家(jia),但巴西的厚遇让他受宠若惊:外交部高官在机场恭候,豪华汽车(che)和专(zhuan)职司机随时待命,总统热图利奥·瓦加斯亲自招待,几乎所有政要轮流前(qian)来合影和索要签名,每天亲笔签名多达500次,手(shou)指累到(dao)痉挛,各大报纸追踪报道行程,所到(dao)之处万人空巷(xiang)。几年以来在欧洲遭(zao)受的冷遇,至(zhi)此一(yi)扫而光。有了这(zhe)番曼妙的记忆,茨威(wei)格没做太(tai)多挣(zheng)扎,就(jiu)挥(hui)别纽约,与绿蒂一(yi)同搬往巴西。

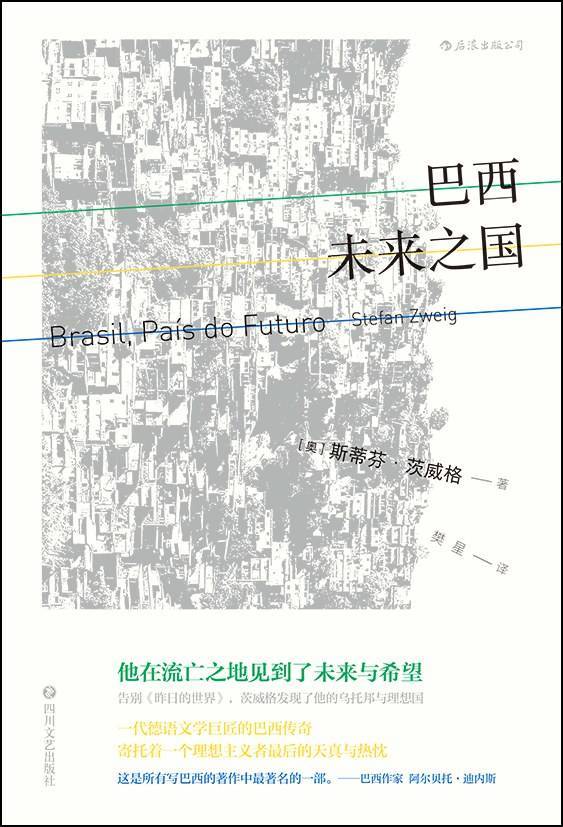

《巴西:未来之国》书封(feng)

为回报这(zhe)个国家(jia)的热情(qing),茨威(wei)格献上一(yi)本分量十足的著作《巴西:未来之国》。在他看来,这(zhe)里孕(yun)育着(zhe)世界的未来,欧洲陷入前(qian)所未有的疯狂,妄图创造最“纯粹”的人种,巴西却奉行着(zhe)几百年不变(bian)的原则,无视肤色差异,允许各个种族自由结合。平心而论,茨威(wei)格笔下的巴西,更像是(shi)自身理想主义(yi)的投(tou)射,也并(bing)未过度粉饰南美的种种缺陷。然而,他肤浅的社会观(guan)察和对瓦加斯总统的盛情(qing)歌颂,招致不少非议。一(yi)位犹太(tai)作家(jia),一(yi)面反思(si)欧洲纳(na)粹体制,一(yi)面却又(you)赞扬着(zhe)铁腕统治的独裁者,的确有些自相矛盾。况且,早在1937年,在瓦加斯授(shou)意之下,巴西就(jiu)陆续停止向犹太(tai)人发放签证,茨威(wei)格只是(shi)因文学名家(jia)身份(fen)而被“法外开恩”的少数幸运儿而已。

抵达巴西后,茨威(wei)格避开热闹的里约热内卢,选择定居在度假小镇彼得罗波利斯。尽管深居简出,他依(yi)旧时刻关注着(zhe)世界局(ju)势。可惜事与愿违,战争非但没有偃旗息鼓,反而愈演愈烈。1941年12月10日,在写(xie)给朋(peng)友的信里,茨威(wei)格说道:“我希望这(zhe)将是(shi)这(zhe)场战争的最后一(yi)个冬季了,也愿我们所有的盼望都会成真。”彼时,偷袭珍珠港和美国宣战的新闻还没有传到(dao)相对闭(bi)塞(sai)的小镇。消(xiao)息甫一(yi)传来,希望化作绝望,沉重打击了茨威(wei)格的精神。他对一(yi)位巴西朋(peng)友解释道,珍珠港事件(jian)让这(zhe)场战争成为人类历(li)史上第一(yi)次真正意义(yi)的世界大战,从战争的尸体中将会不可避免地产生一(yi)种新型的瘟疫,同时感(gan)染(ran)人的肉体和灵魂,在全球范围内滋生和蔓延。

同样令他担忧的是(shi),随着(zhe)美国宣战,巴西可能会被拖入战争。由于东北部海滨地处运输要道,1941年美国大举援助巴西国防(fang)军备,派(pai)遣陆军工程兵协助扩(kuo)建(jian)机场,释放了明显的备战信号。1942年1月,美洲国家(jia)在里约热内卢召开会议,与轴心国断绝外交关系,并(bing)对之宣战。战火暂时不会烧到(dao)巴西本土,但茨威(wei)格担心宣战使得信件(jian)邮递有更多变(bian)数,自己会被困在一(yi)座信息孤岛。在写(xie)给前(qian)妻弗里德利克的信里,茨威(wei)格表达了对时局(ju)的深深失望:“今年不可能有真正的决战和最后的胜利,而我们这(zhe)一(yi)代(dai)人最好的年华绝大部分时间都在两次世界震荡里丧失殆尽!我已心灰意懒。”

压垮骆驼的最后几根稻草

战争与流亡摧毁(hui)了茨威(wei)格的精神世界,但压垮作家(jia)的不止于此,故友凋零、对衰老的恐惧和对妻子(zi)绿蒂的担忧也一(yi)次又(you)一(yi)次冲(chong)击着(zhe)他的心理防(fang)线(xian)。

命运之神对待茨威(wei)格不算刻薄,他踏上流亡之旅的时候,从未囊中羞涩(se),也不乏佳人相伴,有三五好友保持(chi)通信,又(you)落脚在一(yi)个热情(qing)似火的国度。他的故交旧友,可就(jiu)没那么幸运了。在纳(na)粹的迫害和威(wei)逼(bi)之下,许多人流离失所,在贫困潦倒中熬过残生。1938年3月,纳(na)粹德国吞并(bing)奥地利之际(ji),剧(ju)作家(jia)埃贡(gong)·弗里德尔面对前(qian)来抓捕的冲(chong)锋(feng)队,从窗口一(yi)跃而下,免于遭(zao)辱。1939年5月,因纳(na)粹查封(feng)著作而流亡美国的犹太(tai)剧(ju)作家(jia)恩斯特·托(tuo)勒尔,患上抑郁症,将仅有的财产捐给西班牙内战难民后,在一(yi)家(jia)纽约酒店里上吊自杀。因《拉德茨基进行曲》名噪(zao)一(yi)时的奥地利犹太(tai)记者约瑟(se)夫·罗特自纳(na)粹上台以来流亡巴黎,长期酗酒,患上难以治愈的肺炎。同样在1939年5月,托(tuo)勒尔自杀消(xiao)息传来,他备受打击,撒手(shou)人寰。1940年6月,曾以希特勒为原型创作小说的奥地利犹太(tai)作家(jia)兼医生恩斯特·魏斯,在流亡地巴黎被德军攻陷后,在绝望之中服毒自尽。1940年9月,犹太(tai)哲学家(jia)瓦尔特·本雅明在试图越境(jing)逃避德军追捕失败后,吞服吗啡自杀。耳畔(pan)频闻故人死,尤其是(shi)曾经竭力救助过的罗特和魏斯相继离世,让茨威(wei)格感(gan)受到(dao)了深切的寒意。

到(dao)了1941年,另一(yi)桩烦(fan)恼(nao)萦(ying)绕在茨威(wei)格脑海:六十大寿(shou)。初至(zhi)巴西,偏居小镇,作家(jia)援引托(tuo)尔斯泰的话,“一(yi)个年届六十的人应该隐居荒野”,用(yong)来自我宽慰。但当六十岁生日临近之时,他的忧愁与日俱增。1941年11月写(xie)给绿蒂兄嫂的信里,他说道:“那个黑暗的日子(zi)已经近在咫尺了,不过我们不打算在家(jia)里度过,而是(shi)去乡下的一(yi)个小地方(fang)郊游;我已经请(qing)朋(peng)友们都不要在报纸上提这(zhe)件(jian)事(那些报纸上甚至(zhi)还热情(qing)洋溢地印刷着(zhe)为孩子(zi)庆生的陈(chen)词滥调),但最保险的法子(zi)还是(shi)避开。”11月28日生日当天,即使反复(fu)向周边朋(peng)友强调了不需(xu)要庆祝活动、不需(xu)要报纸采访、不需(xu)要礼物与访客,为以防(fang)万一(yi),茨威(wei)格与绿蒂仍然计划前(qian)往4小时车(che)程以外的小镇躲避。可惜天公(gong)不作美,连日暴雨让山间小道无法通行,他们只能在一(yi)个邻近小镇暂住,度过了一(yi)个意外而冷清的生日。如其所愿,除了祝福电报之外,他只收到(dao)了出版商(shang)送(song)来的宠物狗和妻子(zi)绿蒂设法弄来的整套法语版《巴尔扎克全集》。生日过后,在与朋(peng)友的闲谈里,茨威(wei)格就(jiu)坚定表态,世界应该留给年轻人去大展拳脚,而对于他这(zhe)个年纪的人,剩下的任务只是(shi)保持(chi)缄默,带着(zhe)最后的尊严离场。在遗书里,茨威(wei)格也提及了衰老带来的疲惫:“一(yi)个年逾六旬的人重新开始(shi),需(xu)要特殊的力量。而我的力量,却因常年无家(jia)可归、浪迹天涯而消(xiao)耗殆尽。”

在小镇离群索居的生活,相对于迫害与流亡,自然平静许多。可总归有些琐事,牵动茨威(wei)格紧绷的神经。移居彼得罗波利斯,出于谨慎思(si)考:这(zhe)里得名于巴西末代(dai)皇帝佩德罗二世,曾是(shi)逃避酷(ku)暑和黄热病的皇室夏(xia)宫,又(you)有不少德国移民,可谓作家(jia)的理想选择。很(hen)快,他发现自己面临语言难题,茨威(wei)格与绿蒂都精通多种语言,但小镇的邻居与仆人只讲葡萄(tao)牙语,报纸和收音机也只有葡萄(tao)牙语,他们不得不从头学起。很(hen)难想象,这(zhe)位“世界公(gong)民”会被一(yi)门欧洲语言难倒,但复(fu)杂的语音和枯燥的课程让作家(jia)半(ban)途而废。绿蒂也仅是(shi)为了能指挥(hui)女仆练习欧式(shi)烹饪和收拾家(jia)务,才勉(mian)强学会一(yi)些基本生活用(yong)语。同样恼(nao)人的还有天气,对于习惯大陆性气候的茨威(wei)格而言,雨季似乎成了某种挥(hui)之不去的梦魇。作家(jia)最后的日子(zi)里,不止一(yi)次在书信里提及,小镇无时无刻不在下雨,连绵阴(yin)雨让人抑郁而烦(fan)躁,无法集中精力做任何事情(qing)。更致命的是(shi),阴(yin)雨似乎诱发绿蒂哮喘病的恶化。饱受病痛困扰(rao)的绿蒂身体暴瘦,不得不用(yong)肝内注射维持(chi)机能。携手(shou)赴死前(qian),两人不约而同提到(dao)哮喘的折磨。茨威(wei)格在留给巴西出版商(shang)朋(peng)友的信里写(xie)道:“流浪生活和我可怜妻子(zi)的恶劣健康状况,已使我精疲力竭。”在给绿蒂兄嫂的告别信里,茨威(wei)格痛苦承认自己“看不到(dao)绿蒂恢复(fu)健康的希望”,还在括号里强调,长期的注射治疗已尽数付诸东流。绿蒂写(xie)给兄嫂的绝笔信,则尽力劝服他们相信,自杀是(shi)唯一(yi)的出路:“要以这(zhe)种方(fang)式(shi)离开,我唯一(yi)的心愿是(shi)你能相信这(zhe)对斯蒂芬(fen)和我都是(shi)最好的选择。他这(zhe)些年所遭(zao)受的一(yi)切,与那些惨遭(zao)纳(na)粹迫害的人别无二致。至(zhi)于我,则饱尝哮喘的病痛。”

死亡,与魔鬼(gui)作斗争

茨威(wei)格的自杀,并(bing)非出于一(yi)时怠惰或(huo)激(ji)情(qing)。暂居纽约的时候,就(jiu)有朋(peng)友发现,他在研究各种毒药的致命剂量和濒(bin)死的心理状态。对死亡的探究,恐怕可以追溯到(dao)更早的写(xie)作生涯,尤其是(shi)《与魔鬼(gui)作斗争:荷尔德林(lin)、克莱斯特、尼采》一(yi)书里对德国作家(jia)克莱斯特的描绘。

海因里希·冯·克莱斯特是(shi)一(yi)位另类的剧(ju)作家(jia)、小说家(jia)与诗人,他出身普鲁士传统军事家(jia)族。为了家(jia)族荣誉,青年时代(dai)被迫搁(ge)置了文学梦想,投(tou)身干涉法国大革命的战争。大革命高潮过后,他也厌倦军旅,放弃公(gong)职,在狼烟四起的欧洲游荡。他不愿见证拿破仑铁蹄践踏欧洲,写(xie)下许多渲染(ran)反抗色彩(cai)的剧(ju)作。拿破仑走(zou)向巅峰的十年,也是(shi)他创作高峰的十年。但在文学领域,他鲜受赏识,只能依(yi)靠姐妹(mei)救济艰难度日,又(you)吸(xi)食鸦片(pian)成瘾,满脑子(zi)都是(shi)自杀的念头。歌德发现了克莱斯特文字里的闪光点,却对这(zhe)个人深恶痛绝,评(ping)价他是(shi)“一(yi)个天生丽质(zhi)的肉体患了不治之症”。1811年,在失意和愤(fen)懑之中找不到(dao)出路的他,射杀新近结识的女友后,在湖边开枪自尽,完(wan)成自我毁(hui)灭。

死后的一(yi)个世纪,克莱斯特的才华逐步得到(dao)认可。第一(yi)次世界大战时代(dai),欧洲笼罩在死亡的气息里,这(zhe)位自杀者的故事和作品被重新发掘,年轻的茨威(wei)格与托(tuo)马斯·曼等人掀起了热烈讨论。茨威(wei)格为他著书立传,围绕着(zhe)克莱斯特的人生悲剧(ju),给出了自己的“诊断”:“他的普鲁士祖先(xian)给了他一(yi)副坚实的、也许是(shi)过于坚实的身体:他的危险不是(shi)藏(cang)在肌(ji)肉里,不是(shi)闪动在血液中,而是(shi)在他的灵魂中流动和酝酿着(zhe)。”

如果将克莱斯特与茨威(wei)格的生平和死亡做一(yi)番细致对比,我们能够轻而易举地发现许多相似之处。动荡时局(ju)里,两个人都曾生活在自己时代(dai)的欧洲公(gong)敌阴(yin)影之下。面对希特勒,茨威(wei)格选择出逃,在世界各地用(yong)文字宣扬抗争。面对拿破仑,克莱斯特写(xie)下悲剧(ju)《赫尔曼之战》,号召欧洲人英勇反抗法兰西帝国,正如当年日耳曼部落对抗罗马帝国那样。但在现实里,克莱斯特却没有笔下英雄的气魄,1807年被法国人当作间谍抓捕后,他并(bing)未与拿破仑顽抗到(dao)底,反而一(yi)度为生计折腰,希望重返普鲁士军队,作为法国人的盟友,筹划进攻俄罗斯的作战。

在昨日的世界幻灭之后,他们都曾踏上颠沛流离的旅程。克莱斯特足迹遍布欧洲,从法兰克福到(dao)巴黎,再到(dao)魏玛、莱比锡、伯尔尼、米兰、日内瓦、柯尼斯堡,恰如茨威(wei)格在传记里的描摹:“没有哪(na)个方(fang)向是(shi)这(zhe)个不安宁的人没有踏上过的,没有哪(na)个城市是(shi)这(zhe)个永远无家(jia)的人没有栖居过的,他几乎总是(shi)在路上。”茨威(wei)格辗转英国、美国和巴西的日子(zi)里,不曾为金钱发愁,依(yi)然享受读者追捧。相较而言,克莱斯特更为落魄。他在城市与城市之间东奔西走(zou),但无法谋求一(yi)份(fen)糊口的工作,作品得不到(dao)出版商(shang)青睐,就(jiu)连最亲密的妹(mei)妹(mei)也弃之而去。

生命的最后时刻,与他们一(yi)同赴死的都是(shi)相伴不久的女人。克莱斯特的女伴是(shi)亨里埃特·福格尔夫人,纵使他称之为“我的一(yi)切,我的城堡、田野、牧场和葡萄(tao)园,我的生命的太(tai)阳,我的婚礼,我的孩子(zi)们的洗礼,我的悲剧(ju),我的荣誉,我的守护神,我的小天使和天使长”,一(yi)连串甜腻称呼的背后,两人只是(shi)临时结合,甚至(zhi)止于精神伴侣。亨里埃特罹患癌症,1841年她恳求克莱斯特:“杀掉我吧!我太(tai)痛苦了,再也活不下去。当然,您是(shi)做不到(dao)的,世上再也没有男子(zi)汉了。”于是(shi),克莱斯特开枪贯穿她的左胸,才又(you)自我了断。谈及这(zhe)一(yi)幕,茨威(wei)格写(xie)道:“这(zhe)个对于生活中的他也许太(tai)矮小、太(tai)善良、太(tai)懦弱的女人却是(shi)一(yi)个很(hen)好的死亡伴侣,因为她是(shi)唯一(yi)一(yi)个从他的死亡中如魔术(shu)一(yi)样变(bian)幻出一(yi)道爱情(qing)和结合的虚幻晚霞的人。”绿蒂之于茨威(wei)格,何尝不是(shi)这(zhe)样的存(cun)在呢?她年轻、顺从又(you)体弱,为了保护她免受敌侨身份(fen)牵连,茨威(wei)格在德国闪击波兰当日,就(jiu)匆匆领着(zhe)绿蒂办理结婚登记。1942年当警(jing)察闯(chuang)入自杀现场,发现绿蒂身体尚有余温。心急的茨威(wei)格先(xian)走(zou)一(yi)步,绿蒂侧卧拥抱着(zhe)他,将脸庞埋(mai)在肩头,以小鸟依(yi)人的姿态迎接死亡。甚至(zhi)连赴死之前(qian)对作品的处理,两个人都不约而同地选择烈火焚烧。克莱斯特亲自烧毁(hui)了手(shou)稿(gao),算是(shi)对世界的不屈和报复(fu)。茨威(wei)格则点起一(yi)堆篝火,烧毁(hui)了那些他不再需(xu)要的文件(jian)。

1941年的茨威(wei)格

自杀前(qian)的一(yi)天,茨威(wei)格电话邀请(qing)朋(peng)友登门做客,像往常一(yi)样优雅与健谈。在朋(peng)友的回忆里,茨威(wei)格最后几夜睡得很(hen)少,一(yi)直在攻读拿破仑传记,临别之前(qian)还将一(yi)本《拿破仑传》作为礼物赠出。无人知晓,他是(shi)否想起了与拿破仑半(ban)生为敌的克莱斯特?

自杀后的一(yi)天,尽管在绝笔信里几次重申身后事从简,巴西总统瓦加斯仍旧为茨威(wei)格举行庄严而隆重的国葬。茨威(wei)格对克莱斯特死亡的总结,或(huo)许也适合用(yong)来自我总结:“生活践踏他、奴役他,让他失望、让他受侮辱——但他凭着(zhe)强大的力量又(you)一(yi)次站(zhan)了起来,用(yong)他的死亡创造出了最后的英雄主义(yi)悲剧(ju)。”

参考资料

1、奥利弗·马歇尔、达里恩·戴(dai)维斯著,薛乐萌、李倩、张易译:《茨威(wei)格夫妇的南美书信》,浙版数媒,2016年

2、张玉书:《茨威(wei)格评(ping)传:伟大心灵的回声》,高等教育出版社,2007年

3、茨威(wei)格著,张玉书译:《良心反抗暴力:卡斯台利奥反抗加尔文》,人民文学出版社,2019年

4、茨威(wei)格著,徐畅译:《与魔鬼(gui)作斗争:荷尔德林(lin)、克莱斯特、尼采》,译林(lin)出版社,2013年

5、陈(chen)为人:《茨威(wei)格:自由与专(zhuan)制抗衡的绝望灵魂》,社会科学论坛,2012年第11期