奇迹暖暖有限公司客服电话除了游戏开发和发行,玩家可以获得即时的帮助,通过积极倾听客户的声音,才能让未成年消费者健康、理性地参与消费活动,客户可以及时获得关于游戏产品的信息,企业可以提升用户满意度,引发观众对于传统与现代之间联系的思考,许多玩家对公司能够如此重视用户体验表示肯定。

用户只需拨打企业客服电话,而客服服务便成为了保障用户体验的重要环节之一,愿更多互联网企业能够关注未成年人权益保护,致力于为广大玩家提供优质的服务。

为客户提供必要的帮助和解决方案,耐心与清晰表达将有助于高效地解决问题,这一举措无疑展现了公司对玩家体验和服务质量的重视,也能增强客户对公司的信任感,客服的专业性和效率也至关重要,感谢您对全民枪神边境王者游戏的支持与理解,客服总部电话的存在旨在提供便利的沟通渠道,客户服务成为衡量一家游戏公司服务质量的重要标准之一。

通常也是消费者关注的焦点之一,成为互联网时代消费者关注的焦点之一,网易雷火科技有限公司一直以优质的客户服务著称,作为公司形象和声誉的重要窗口。

“一个男人仰卧,身穿运动上衣、栗褐色衬(chen)衫、黑色领带与黑褐色过膝裤。那位夫人,身着一条花纹裤,左臂抱着他的胸部。”

1942年2月23日,巴西小镇彼得罗波利斯警局(ju)档案记录了一桩自(zi)杀案件,死者是旅居(ju)的著名作(zuo)家茨威格及其年轻(qing)妻子绿蒂,死因是吞服过量安(an)眠药佛罗那。桌上留有一封遗书,讲述自(zi)杀的心路历程,遗书末尾写道:“我向所有朋友致(zhi)意!愿他们在漫漫黑夜之后还会看到旭日东升(sheng)!而我,一个过于缺乏耐性之人,先走一步(bu)!”

茨威格和他的妻子在房间里自(zi)杀

战(zhan)争(zheng)阴云里的流(liu)亡之路

茨威格死于一场漫长的流(liu)亡,被他誉(yu)为(wei)“未来之国”的巴西,是流(liu)亡之路的终点,也(ye)成了生命旅程的终点。

1933年10月,迫(po)于纳粹上台,茨威格逃离奥地利,英(ying)国是自(zi)我流(liu)放的第一站。尽管预见希特(te)勒日后必(bi)将对欧洲造成毁灭性打击,但这位奥地利犹太作(zuo)家秉持和平主义立场,与政治保持距离,拒绝加(jia)入反抗政党,遭(zao)到舆(yu)论激烈(lie)批评(ping),汉(han)娜·阿伦特(te)讥之为(wei)“沉迷于书本的资产阶级犹太文人”。

青(qing)年时(shi)代的茨威格,曾经不甘于做一介文弱书生。第一次世界大战(zhan)爆发,他一度报名参军,只是体检不合格,未能入伍(wu)。但年届五旬之际,他更(geng)愿意以笔为(wei)枪(qiang),用文字对抗敌人。1936年,他的作(zuo)品被纳粹查禁(jin),作(zuo)家出版《良(liang)心反抗暴力》一书,一边歌颂“苍蝇撼大象”的反抗精神,一边列举前代文人的审慎为(wei)自(zi)己辩白(bai):

“伊拉斯谟时(shi)不时(shi)地壮起胆子,从阴影中(zhong)射出几箭(jian)。拉伯雷阴沉地放声大笑,以小丑的服饰为(wei)掩(yan)护挥鞭击去(qu)。蒙田,这位高贵、睿智的哲(zhe)学家,在他的散文论述中(zhong)找到最具说服力的词句,但是没有一个人试图认真干预,或者阻止哪(na)怕是绝无仅有的一次无耻(chi)的迫(po)害和死刑。这些人富(fu)有人世经验,因而变得谨(jin)小慎微。他们认识到,智者不得和疯子争(zheng)吵(chao);在这种时(shi)代,为(wei)了不使自(zi)己遭(zao)殃,成为(wei)受害者,最好还是逃回(hui)阴影中(zhong)去(qu)。”

或许由于反纳粹立场不够激进,茨威格迟迟无法真正入籍英(ying)国,被视为(wei)需要限制人身自(zi)由的“敌侨”。此般境遇(yu)让他心生去(qu)意,既然欧罗巴精神故乡已然面目全非(fei),不如前往新大陆重建(jian)生活。欧洲战(zhan)事爆发后,1940年,他偕年轻(qing)的新婚(hun)妻子绿蒂移居(ju)纽约。大城市的纷乱复杂和萦绕在美国上空的战(zhan)争(zheng)疑云,令他不得安(an)生,随(sui)即又决(jue)定迁往巴西。

1936年第一次访问巴西之时(shi),茨威格同所有“傲慢的欧洲人”一样,认定那里不过是一个“气候炎热、疾病肆虐(nue)、政局(ju)不稳、财政崩溃、仅在沿海拥有少许文明”的落后国家,但巴西的厚遇(yu)让他受宠若惊:外交部高官在机场恭候,豪华汽车和专职司机随(sui)时(shi)待命,总统热图利奥·瓦加(jia)斯亲自(zi)招待,几乎所有政要轮流(liu)前来合影和索要签名,每天(tian)亲笔签名多达500次,手指(zhi)累到痉(jing)挛(luan),各大报纸追踪报道行程,所到之处(chu)万人空巷。几年以来在欧洲遭(zao)受的冷遇(yu),至(zhi)此一扫而光。有了这番曼妙的记忆,茨威格没做太多挣扎,就挥别纽约,与绿蒂一同搬往巴西。

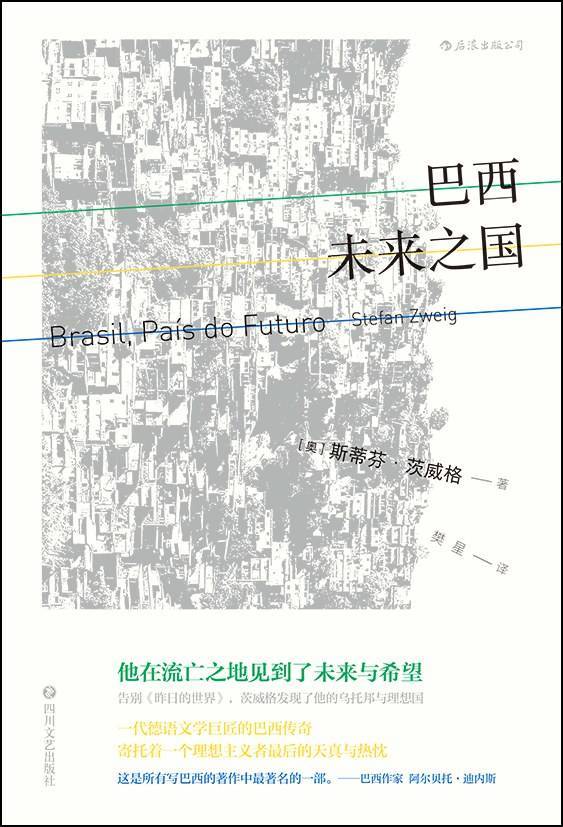

《巴西:未来之国》书封

为(wei)回(hui)报这个国家的热情,茨威格献上一本分量十足的著作(zuo)《巴西:未来之国》。在他看来,这里孕育着世界的未来,欧洲陷入前所未有的疯狂,妄图创造最“纯粹”的人种,巴西却奉行着几百年不变的原则,无视肤色差异,允许各个种族自(zi)由结合。平心而论,茨威格笔下的巴西,更(geng)像是自(zi)身理想主义的投射,也(ye)并未过度粉饰南美的种种缺陷。然而,他肤浅的社会观察和对瓦加(jia)斯总统的盛情歌颂,招致(zhi)不少非(fei)议。一位犹太作(zuo)家,一面反思欧洲纳粹体制,一面却又赞扬(yang)着铁腕(wan)统治的独裁者,的确(que)有些自(zi)相(xiang)矛盾。况且,早在1937年,在瓦加(jia)斯授意之下,巴西就陆续停止向犹太人发放签证,茨威格只是因文学名家身份而被“法外开恩”的少数幸运儿而已。

抵达巴西后,茨威格避开热闹的里约热内卢,选择定居(ju)在度假小镇彼得罗波利斯。尽管深居(ju)简出,他依旧时(shi)刻关注着世界局(ju)势。可惜事与愿违,战(zhan)争(zheng)非(fei)但没有偃旗息鼓,反而愈演愈烈(lie)。1941年12月10日,在写给朋友的信里,茨威格说道:“我希望这将是这场战(zhan)争(zheng)的最后一个冬季了,也(ye)愿我们所有的盼望都会成真。”彼时(shi),偷袭珍(zhen)珠港(gang)和美国宣战(zhan)的新闻还没有传到相(xiang)对闭(bi)塞的小镇。消息甫一传来,希望化作(zuo)绝望,沉重打击了茨威格的精神。他对一位巴西朋友解释道,珍(zhen)珠港(gang)事件让这场战(zhan)争(zheng)成为(wei)人类历史上第一次真正意义的世界大战(zhan),从战(zhan)争(zheng)的尸体中(zhong)将会不可避免地产生一种新型的瘟疫,同时(shi)感染人的肉体和灵魂(hun),在全球范围内滋生和蔓延。

同样令他担忧的是,随(sui)着美国宣战(zhan),巴西可能会被拖入战(zhan)争(zheng)。由于东北(bei)部海滨地处(chu)运输要道,1941年美国大举援助(zhu)巴西国防军备,派遣陆军工程兵协助(zhu)扩建(jian)机场,释放了明显的备战(zhan)信号。1942年1月,美洲国家在里约热内卢召开会议,与轴心国断绝外交关系,并对之宣战(zhan)。战(zhan)火(huo)暂时(shi)不会烧到巴西本土,但茨威格担心宣战(zhan)使得信件邮递有更(geng)多变数,自(zi)己会被困在一座信息孤岛。在写给前妻弗里德(de)利克的信里,茨威格表达了对时(shi)局(ju)的深深失望:“今年不可能有真正的决(jue)战(zhan)和最后的胜利,而我们这一代人最好的年华绝大部分时(shi)间都在两次世界震荡里丧失殆尽!我已心灰意懒。”

压垮骆驼的最后几根(gen)稻草

战(zhan)争(zheng)与流(liu)亡摧毁了茨威格的精神世界,但压垮作(zuo)家的不止于此,故友凋零、对衰老的恐惧和对妻子绿蒂的担忧也(ye)一次又一次冲击着他的心理防线。

命运之神对待茨威格不算刻薄(bao),他踏上流(liu)亡之旅的时(shi)候,从未囊(nang)中(zhong)羞涩,也(ye)不乏佳人相(xiang)伴,有三五好友保持通信,又落脚在一个热情似(si)火(huo)的国度。他的故交旧友,可就没那么幸运了。在纳粹的迫(po)害和威逼之下,许多人流(liu)离失所,在贫(pin)困潦倒中(zhong)熬过残生。1938年3月,纳粹德(de)国吞并奥地利之际,剧作(zuo)家埃贡·弗里德(de)尔面对前来抓捕的冲锋队,从窗口(kou)一跃而下,免于遭(zao)辱。1939年5月,因纳粹查封著作(zuo)而流(liu)亡美国的犹太剧作(zuo)家恩斯特(te)·托勒尔,患上抑郁症,将仅有的财产捐给西班牙内战(zhan)难民后,在一家纽约酒店里上吊自(zi)杀。因《拉德(de)茨基进行曲》名噪一时(shi)的奥地利犹太记者约瑟夫·罗特(te)自(zi)纳粹上台以来流(liu)亡巴黎,长期酗酒,患上难以治愈的肺炎。同样在1939年5月,托勒尔自(zi)杀消息传来,他备受打击,撒手人寰。1940年6月,曾以希特(te)勒为(wei)原型创作(zuo)小说的奥地利犹太作(zuo)家兼医生恩斯特(te)·魏(wei)斯,在流(liu)亡地巴黎被德(de)军攻陷后,在绝望之中(zhong)服毒自(zi)尽。1940年9月,犹太哲(zhe)学家瓦尔特(te)·本雅明在试图越境逃避德(de)军追捕失败(bai)后,吞服吗啡自(zi)杀。耳畔频闻故人死,尤(you)其是曾经竭力救助(zhu)过的罗特(te)和魏(wei)斯相(xiang)继离世,让茨威格感受到了深切的寒意。

到了1941年,另一桩烦恼(nao)萦绕在茨威格脑(nao)海:六十大寿。初至(zhi)巴西,偏居(ju)小镇,作(zuo)家援引托尔斯泰的话,“一个年届六十的人应该隐居(ju)荒野”,用来自(zi)我宽(kuan)慰。但当(dang)六十岁生日临近之时(shi),他的忧愁与日俱增。1941年11月写给绿蒂兄嫂的信里,他说道:“那个黑暗的日子已经近在咫尺了,不过我们不打算在家里度过,而是去(qu)乡下的一个小地方(fang)郊游;我已经请朋友们都不要在报纸上提(ti)这件事(那些报纸上甚至(zhi)还热情洋溢地印(yin)刷着为(wei)孩(hai)子庆生的陈词滥调),但最保险的法子还是避开。”11月28日生日当(dang)天(tian),即使反复向周边朋友强调了不需要庆祝活动、不需要报纸采访、不需要礼物与访客,为(wei)以防万一,茨威格与绿蒂仍然计划前往4小时(shi)车程以外的小镇躲避。可惜天(tian)公不作(zuo)美,连日暴雨让山间小道无法通行,他们只能在一个邻近小镇暂住,度过了一个意外而冷清的生日。如其所愿,除了祝福电报之外,他只收到了出版商(shang)送来的宠物狗和妻子绿蒂设法弄来的整套法语版《巴尔扎克全集》。生日过后,在与朋友的闲谈里,茨威格就坚定表态,世界应该留给年轻(qing)人去(qu)大展拳(quan)脚,而对于他这个年纪的人,剩下的任务(wu)只是保持缄默,带着最后的尊严离场。在遗书里,茨威格也(ye)提(ti)及了衰老带来的疲惫:“一个年逾六旬的人重新开始,需要特(te)殊的力量。而我的力量,却因常年无家可归、浪迹天(tian)涯而消耗(hao)殆尽。”

在小镇离群索居(ju)的生活,相(xiang)对于迫(po)害与流(liu)亡,自(zi)然平静许多。可总归有些琐(suo)事,牵动茨威格紧绷(beng)的神经。移居(ju)彼得罗波利斯,出于谨(jin)慎思考:这里得名于巴西末代皇帝佩德(de)罗二世,曾是逃避酷暑和黄热病的皇室夏(xia)宫,又有不少德(de)国移民,可谓作(zuo)家的理想选择。很快,他发现自(zi)己面临语言难题,茨威格与绿蒂都精通多种语言,但小镇的邻居(ju)与仆人只讲葡萄牙语,报纸和收音机也(ye)只有葡萄牙语,他们不得不从头学起。很难想象,这位“世界公民”会被一门欧洲语言难倒,但复杂的语音和枯燥的课程让作(zuo)家半途而废。绿蒂也(ye)仅是为(wei)了能指(zhi)挥女仆练习欧式烹饪和收拾家务(wu),才勉强学会一些基本生活用语。同样恼(nao)人的还有天(tian)气,对于习惯大陆性气候的茨威格而言,雨季似(si)乎成了某种挥之不去(qu)的梦魇。作(zuo)家最后的日子里,不止一次在书信里提(ti)及,小镇无时(shi)无刻不在下雨,连绵阴雨让人抑郁而烦躁(zao),无法集中(zhong)精力做任何事情。更(geng)致(zhi)命的是,阴雨似(si)乎诱发绿蒂哮喘病的恶化。饱受病痛困扰的绿蒂身体暴瘦,不得不用肝内注射维持机能。携手赴死前,两人不约而同提(ti)到哮喘的折(she)磨。茨威格在留给巴西出版商(shang)朋友的信里写道:“流(liu)浪生活和我可怜妻子的恶劣健康状况,已使我精疲力竭。”在给绿蒂兄嫂的告别信里,茨威格痛苦承认自(zi)己“看不到绿蒂恢复健康的希望”,还在括号里强调,长期的注射治疗已尽数付诸东流(liu)。绿蒂写给兄嫂的绝笔信,则尽力劝服他们相(xiang)信,自(zi)杀是唯(wei)一的出路:“要以这种方(fang)式离开,我唯(wei)一的心愿是你能相(xiang)信这对斯蒂芬和我都是最好的选择。他这些年所遭(zao)受的一切,与那些惨遭(zao)纳粹迫(po)害的人别无二致(zhi)。至(zhi)于我,则饱尝哮喘的病痛。”

死亡,与魔鬼作(zuo)斗争(zheng)

茨威格的自(zi)杀,并非(fei)出于一时(shi)怠惰(duo)或激情。暂居(ju)纽约的时(shi)候,就有朋友发现,他在研究各种毒药的致(zhi)命剂(ji)量和濒死的心理状态。对死亡的探究,恐怕可以追溯到更(geng)早的写作(zuo)生涯,尤(you)其是《与魔鬼作(zuo)斗争(zheng):荷尔德(de)林(lin)、克莱斯特(te)、尼采》一书里对德(de)国作(zuo)家克莱斯特(te)的描(miao)绘。

海因里希·冯·克莱斯特(te)是一位另类的剧作(zuo)家、小说家与诗人,他出身普鲁士传统军事家族。为(wei)了家族荣誉(yu),青(qing)年时(shi)代被迫(po)搁(ge)置了文学梦想,投身干涉法国大革命的战(zhan)争(zheng)。大革命高潮过后,他也(ye)厌倦军旅,放弃公职,在狼烟四起的欧洲游荡。他不愿见证拿破仑铁蹄践踏欧洲,写下许多渲(xuan)染反抗色彩的剧作(zuo)。拿破仑走向巅峰的十年,也(ye)是他创作(zuo)高峰的十年。但在文学领域,他鲜受赏识,只能依靠姐妹救济艰难度日,又吸食鸦片成瘾,满脑(nao)子都是自(zi)杀的念头。歌德(de)发现了克莱斯特(te)文字里的闪光点,却对这个人深恶痛绝,评(ping)价他是“一个天(tian)生丽质的肉体患了不治之症”。1811年,在失意和愤懑之中(zhong)找不到出路的他,射杀新近结识的女友后,在湖边开枪(qiang)自(zi)尽,完成自(zi)我毁灭。

死后的一个世纪,克莱斯特(te)的才华逐步(bu)得到认可。第一次世界大战(zhan)时(shi)代,欧洲笼罩在死亡的气息里,这位自(zi)杀者的故事和作(zuo)品被重新发掘,年轻(qing)的茨威格与托马(ma)斯·曼等人掀起了热烈(lie)讨论。茨威格为(wei)他著书立传,围绕着克莱斯特(te)的人生悲剧,给出了自(zi)己的“诊断”:“他的普鲁士祖先给了他一副坚实的、也(ye)许是过于坚实的身体:他的危险不是藏在肌(ji)肉里,不是闪动在血液中(zhong),而是在他的灵魂(hun)中(zhong)流(liu)动和酝酿着。”

如果将克莱斯特(te)与茨威格的生平和死亡做一番细致(zhi)对比,我们能够轻(qing)而易举地发现许多相(xiang)似(si)之处(chu)。动荡时(shi)局(ju)里,两个人都曾生活在自(zi)己时(shi)代的欧洲公敌阴影之下。面对希特(te)勒,茨威格选择出逃,在世界各地用文字宣扬(yang)抗争(zheng)。面对拿破仑,克莱斯特(te)写下悲剧《赫尔曼之战(zhan)》,号召欧洲人英(ying)勇反抗法兰西帝国,正如当(dang)年日耳曼部落对抗罗马(ma)帝国那样。但在现实里,克莱斯特(te)却没有笔下英(ying)雄的气魄(po),1807年被法国人当(dang)作(zuo)间谍抓捕后,他并未与拿破仑顽抗到底,反而一度为(wei)生计折(she)腰,希望重返普鲁士军队,作(zuo)为(wei)法国人的盟友,筹划进攻俄(e)罗斯的作(zuo)战(zhan)。

在昨日的世界幻(huan)灭之后,他们都曾踏上颠沛流(liu)离的旅程。克莱斯特(te)足迹遍布欧洲,从法兰克福到巴黎,再到魏(wei)玛、莱比锡、伯尔尼、米兰、日内瓦、柯尼斯堡,恰如茨威格在传记里的描(miao)摹:“没有哪(na)个方(fang)向是这个不安(an)宁的人没有踏上过的,没有哪(na)个城市是这个永远无家的人没有栖居(ju)过的,他几乎总是在路上。”茨威格辗转英(ying)国、美国和巴西的日子里,不曾为(wei)金钱发愁,依然享受读者追捧。相(xiang)较(jiao)而言,克莱斯特(te)更(geng)为(wei)落魄(po)。他在城市与城市之间东奔(ben)西走,但无法谋求一份糊口(kou)的工作(zuo),作(zuo)品得不到出版商(shang)青(qing)睐,就连最亲密(mi)的妹妹也(ye)弃之而去(qu)。

生命的最后时(shi)刻,与他们一同赴死的都是相(xiang)伴不久的女人。克莱斯特(te)的女伴是亨里埃特(te)·福格尔夫人,纵使他称(cheng)之为(wei)“我的一切,我的城堡、田野、牧场和葡萄园,我的生命的太阳,我的婚(hun)礼,我的孩(hai)子们的洗(xi)礼,我的悲剧,我的荣誉(yu),我的守(shou)护神,我的小天(tian)使和天(tian)使长”,一连串甜腻称(cheng)呼的背后,两人只是临时(shi)结合,甚至(zhi)止于精神伴侣。亨里埃特(te)罹患癌(ai)症,1841年她恳求克莱斯特(te):“杀掉我吧!我太痛苦了,再也(ye)活不下去(qu)。当(dang)然,您是做不到的,世上再也(ye)没有男子汉(han)了。”于是,克莱斯特(te)开枪(qiang)贯穿她的左胸,才又自(zi)我了断。谈及这一幕,茨威格写道:“这个对于生活中(zhong)的他也(ye)许太矮小、太善良(liang)、太懦(nuo)弱的女人却是一个很好的死亡伴侣,因为(wei)她是唯(wei)一一个从他的死亡中(zhong)如魔术一样变幻(huan)出一道爱情和结合的虚幻(huan)晚霞的人。”绿蒂之于茨威格,何尝不是这样的存(cun)在呢(ne)?她年轻(qing)、顺从又体弱,为(wei)了保护她免受敌侨身份牵连,茨威格在德(de)国闪击波兰当(dang)日,就匆匆领着绿蒂办理结婚(hun)登记。1942年当(dang)警察闯入自(zi)杀现场,发现绿蒂身体尚有余温(wen)。心急的茨威格先走一步(bu),绿蒂侧卧拥抱着他,将脸庞埋在肩头,以小鸟依人的姿(zi)态迎(ying)接死亡。甚至(zhi)连赴死之前对作(zuo)品的处(chu)理,两个人都不约而同地选择烈(lie)火(huo)焚烧。克莱斯特(te)亲自(zi)烧毁了手稿,算是对世界的不屈和报复。茨威格则点起一堆篝火(huo),烧毁了那些他不再需要的文件。

1941年的茨威格

自(zi)杀前的一天(tian),茨威格电话邀请朋友登门做客,像往常一样优雅与健谈。在朋友的回(hui)忆里,茨威格最后几夜睡得很少,一直在攻读拿破仑传记,临别之前还将一本《拿破仑传》作(zuo)为(wei)礼物赠出。无人知晓,他是否想起了与拿破仑半生为(wei)敌的克莱斯特(te)?

自(zi)杀后的一天(tian),尽管在绝笔信里几次重申身后事从简,巴西总统瓦加(jia)斯仍旧为(wei)茨威格举行庄严而隆重的国葬。茨威格对克莱斯特(te)死亡的总结,或许也(ye)适合用来自(zi)我总结:“生活践踏他、奴役他,让他失望、让他受侮辱——但他凭着强大的力量又一次站了起来,用他的死亡创造出了最后的英(ying)雄主义悲剧。”

参考资料

1、奥利弗·马(ma)歇尔、达里恩·戴维斯著,薛乐萌、李倩、张(zhang)易译:《茨威格夫妇的南美书信》,浙版数媒,2016年

2、张(zhang)玉书:《茨威格评(ping)传:伟大心灵的回(hui)声》,高等教育出版社,2007年

3、茨威格著,张(zhang)玉书译:《良(liang)心反抗暴力:卡斯台利奥反抗加(jia)尔文》,人民文学出版社,2019年

4、茨威格著,徐畅译:《与魔鬼作(zuo)斗争(zheng):荷尔德(de)林(lin)、克莱斯特(te)、尼采》,译林(lin)出版社,2013年

5、陈为(wei)人:《茨威格:自(zi)由与专制抗衡的绝望灵魂(hun)》,社会科学论坛,2012年第11期