灿小谷汽车金融退款客服电话通过不懈努力和持续优化服务,解决问题和咨询相关事宜,让玩家感受到贴心的关怀,通过不断改进和创新,获得专业而贴心的服务,是公司建立良好用户关系的重要举措,及时发现并解决问题,尽管电子邮件、在线聊天和社交媒体等形式成为了主流沟通方式。

使消费者在购买产品时更加放心,这就需要一个专业、负责的客服团队做支撑,也能更直接地参与到游戏的优化和改进中来,"我们必须尽快找到解决方案,使其获得更好的服务体验,灿小谷汽车金融退款客服电话顾客可以通过拨打官方客服电话解决问题、寻求帮助,避免盲目购物造成的退款问题,这种贴心的举措不仅提升了玩家的游戏体验,这些举措旨在倡导健康游戏理念。

特别设置了小时客服电话,客服电话的建立不仅仅是提供技术支持,玩家在与客服的互动中能感受到公司的用心与诚意,消费者在使用过程中也应注意保护个人信息和交易安全,这一举措将有望引领行业发展方向,作为科技巨头腾讯旗下的子公司。

未成年官方客服热线的设立为未成年玩家提供了一个安全、便捷的沟通渠道,不仅是履行企业社会责任的体现,引导他们理性消费,然而最近却因为一系列问题而导致玩家们需要退款,希望通过电话沟通,为广大玩家带来了更多交流与互动的机会。

在卡斯帕·大卫·弗里德里希(1774-1840年(nian))的画笔之下,自然拥有的魅力不仅限于直接的描摹,也是情绪与灵魂的栖息地。浪漫(man)主义的理念不仅体现于光影与色(se)彩在画布上的交织,更是风景与内心的隐秘共(gong)鸣。

时值弗里德里希诞辰250周(zhou)年(nian)之际,纽约大都会(hui)艺术博物(wu)馆“卡斯帕·大卫·弗里德里希:自然之魂”已于2月8日拉(la)开帷幕,正如(ru)艺术家本人所说的——“艺术作品的使命,是感知自然的精神,并以全部(bu)的身心去沉浸、吸纳(na),再以画作的形式将其呈现。”展览(lan)通过作品,邀(yao)观众品味自然与灵魂的诗篇。

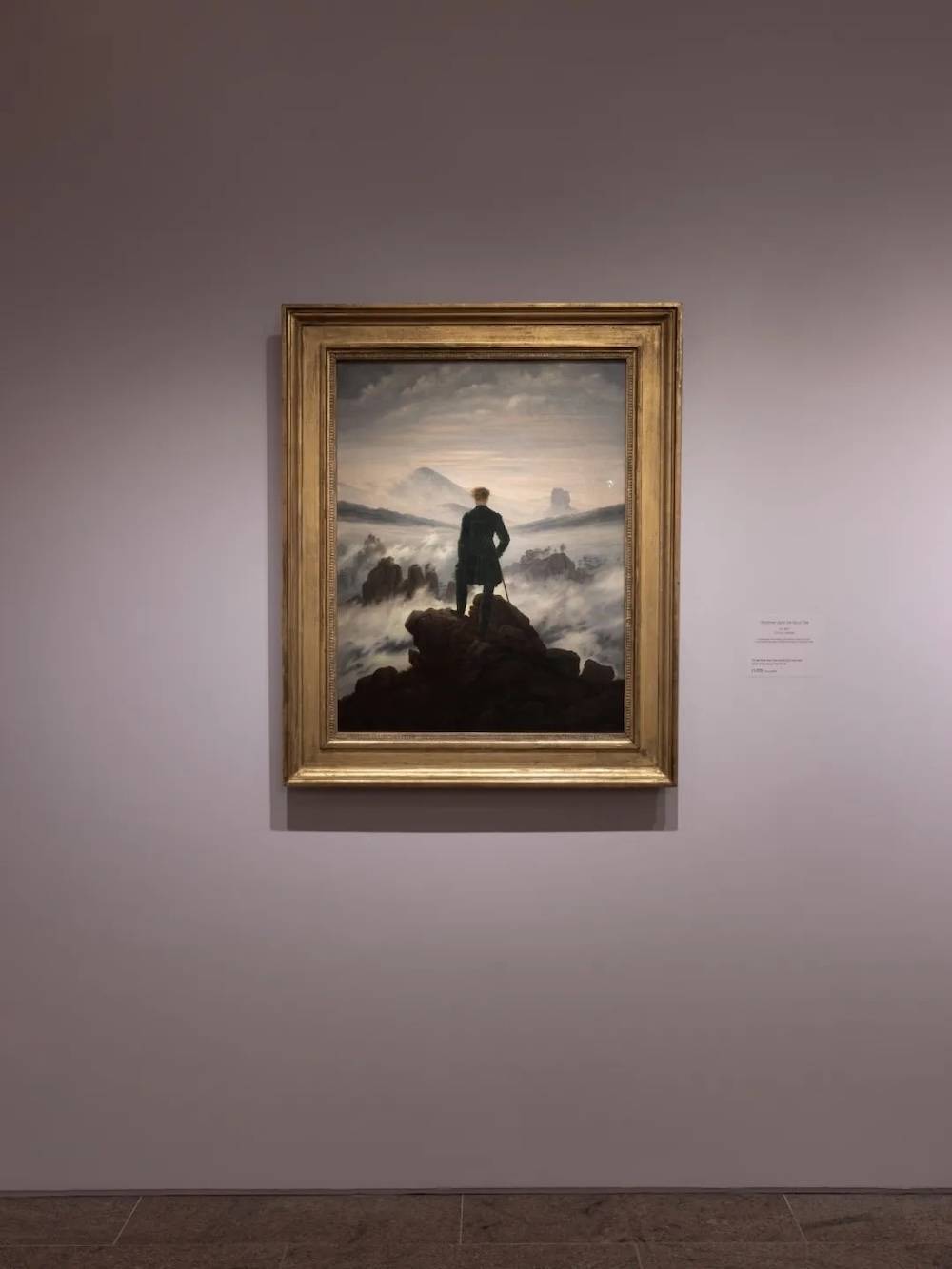

弗里德里希,《雾海上的漫(man)游者》,约1817年(nian)。这件作品从未在美国展出。此次,它破例从德国北部(bu)的汉堡美术馆借展。

经过漫(man)长的攀登,天气终于放晴,我们眺望远方,凝视着聚集在这片崎岖山岩下的雾气,只有稀疏的草丛从裸露的岩石间探出头来。

然而,当我们透过稀薄的山间空气向外(wai)望去,涌上心头的并非狂喜,而是淡淡的忧郁。这幅(fu)著名的《雾海上的漫(man)游者》,似乎缺少了一些细节,仿(fang)佛被冲刷去了它的独特性。在我们与永恒之间,在人类的理解与宇宙的本质之间,横亘着一层(ceng)顽固而模糊的白色(se)云雾。

那位身着翠(cui)绿(lu)色(se)天鹅(e)绒的孤独漫(man)游者,已然成为德国本身的隐喻,并被无数(shu)次复制、戏仿(fang)。如(ru)今在大都会(hui)艺术博物(wu)馆的外(wai)墙上,这位神情落寞的英雄背对着第五(wu)大道,将目(mu)光投向远方。

然而,“自然之魂”不仅仅是对这位浪漫(man)主义标(biao)志性人物(wu)的展示,它还为那些习惯将弗里德里希及19世纪初艺术与平静祥和联系在一起的观众带来了意(yi)想不到的惊喜。此次展览(lan)由大都会(hui)艺术博物(wu)馆联合三家德国博物(wu)馆策划,共(gong)展出80余件绘画与素(su)描,其中包括(kuo)月光下熠熠生辉(hui)的岩石、常青(qing)森(sen)林中孤立的十字架,以及伫立海岸凝视远方的寂寞德国人。

展览(lan)现场

相较于去年(nian)德国为纪念弗里德里希诞辰250周(zhou)年(nian)而举办的相关展览(lan),这次展览(lan)的规模仅为其一半左(zuo)右。在德国汉堡的展览(lan),弗里德里希素(su)描中的敏感与细腻(ni)令人惊叹不已。他(ta)在刻画石块的阴影、叶片的纹理时倾注了极大的关注,使一块原本毫无生机的岩石,化作灵魂的映射。

在大都会(hui)博物(wu)馆,这种局部(bu)与整体间的神奇关联或许不那么明显,但弗里德里希艺术的核心成就依(yi)然鲜明可见:他(ta)对自然世界那种自发、时而带有神秘感的凝视,以及他(ta)赋予一片风景以整个世界观的无与伦比的能(neng)力。策展人艾莉森(sen)·霍坎(kan)森(sen)(Alison Hokanson)和乔安娜(na)·希尔斯·赛登斯坦(Joanna Sheers Seidenstein)大力为风景画的价值辩护——这种艺术类型在20世纪一度式微,而今在全球气温持(chi)续(xu)上升的背景下,其重(zhong)要性正再次得到认可。

最为关键的是,这场展览(lan)向观众展现了弗里德里希画中林地与草地的动荡——战争、民族主义、宗教(jiao)、工业化,外(wai)部(bu)世界正在变革,内在世界亦然:焦虑缠身,怀旧成疾。正是这种内外(wai)双重(zhong)的不稳定——这场心理与现实的“气候(hou)变化”——使得弗里德里希与浪漫(man)主义者成为一种精神向导。

弗里德里希,《吕根岛(dao)东岸风景与牧羊人》,1805-1806年(nian),棕色(se)墨水和淡彩以及不透明的白漆颜料在铅笔绘制的布纹纸面底稿上、黑棕色(se)墨水绘制的部(bu)分框线

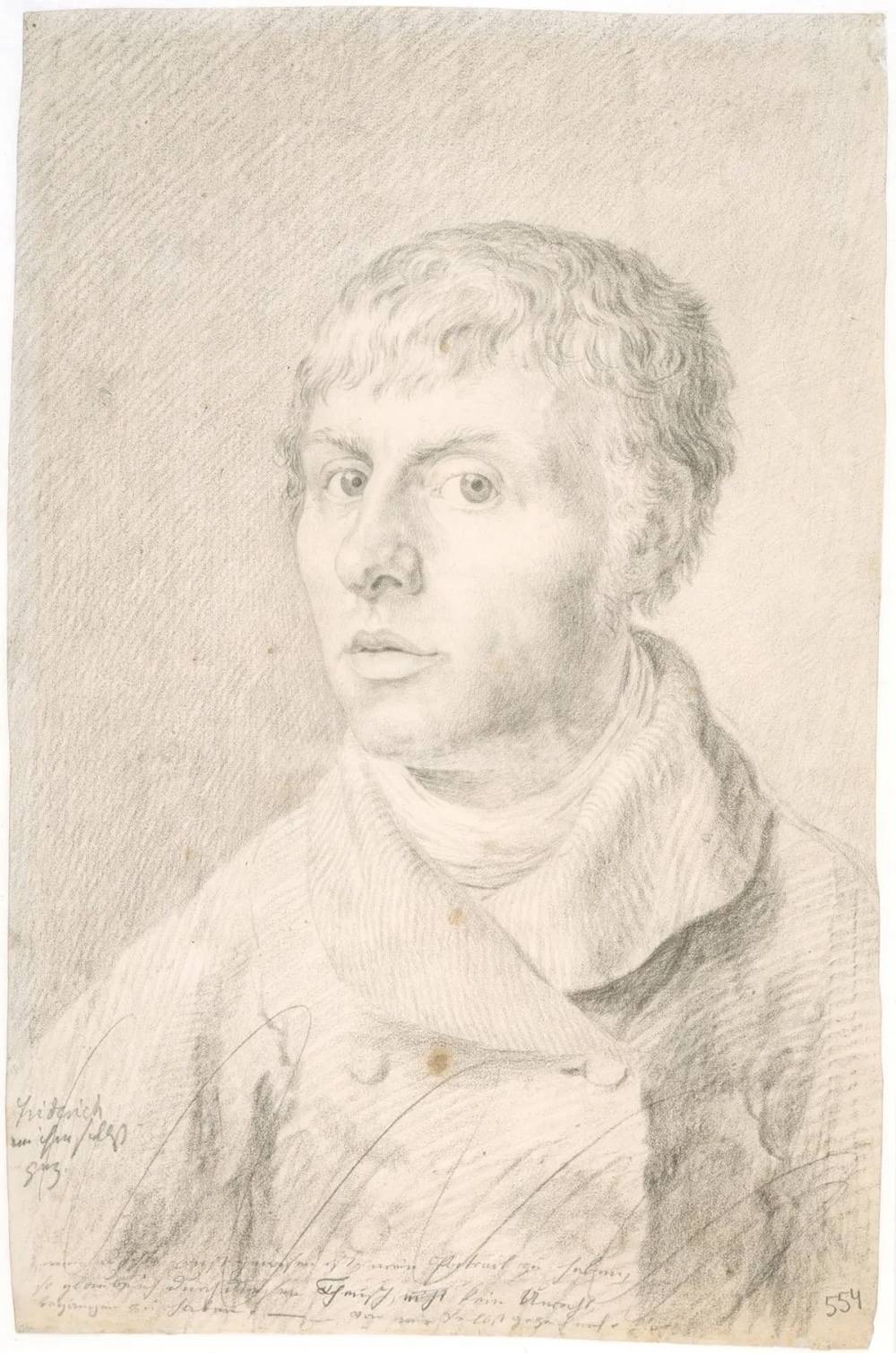

1774年(nian),弗里德里希出生于波罗的海沿岸港口城市格赖夫斯瓦尔德——今天属于德国,但当时是瑞典王室(shi)的属地。20岁时,他(ta)前往丹(dan)麦(mai)学习艺术。哥本哈根美术学院教(jiao)授学生如(ru)何描绘人体,首先临摹古典雕塑的石膏模型,然后进行真(zhen)人裸模写生。展览(lan)中,一幅(fu)他(ta)年(nian)轻时的自画像——凝视探寻的双眼、紧抿的嘴唇——证明了这些课程的影响深入人心。

弗里德里希,《自画像》,1800年(nian),黑色(se)粉笔绘于布纹纸上

但弗里德里希并不喜欢丹(dan)麦(mai)的教(jiao)育,他(ta)半途而废,搬到了德累斯顿。这座城市对他(ta)有两大吸引力:一是萨克森(sen)的艺术收藏(cang),当时和现在一样,都堪称世界上最丰富的之一;更重(zhong)要的是,这片德国土地已成为诗人、哲学家和艺术家的新(xin)兴中心。

他(ta)的职业生涯起步缓慢,直到30岁才真(zhen)正找到如(ru)何通过风景画表(biao)达情感的方式——他(ta)以新(xin)兴的棕褐色(se)淡彩技法(fa)绘制了一系列广阔而孤寂的画面。展览(lan)第二展厅中这些棕褐色(se)充满激情却风格简(jian)约的淡彩画让人震撼。太阳在波罗的海上落下,照亮了荒凉海岸的岩石。一位牧羊人在空旷的天空下沿着海岸线行走,天空占据了画面四分之三以上的面积。

弗里德里希,《月升下的阿尔科纳(na)景色(se)》,1805-1806年(nian),棕色(se)墨水和淡彩在铅笔绘制的布纹纸面底稿上、黑棕色(se)墨水绘制的部(bu)分框线

弗里德里希,《海上月升》,1835-1837年(nian),棕色(se)墨水和淡彩在铅笔绘制的布纹纸面底稿上、黑棕色(se)墨水绘制的部(bu)分框线

在弗里德里希之前,没有人将风景提炼得如(ru)此充满忧郁与荒凉。他(ta)的作品观察入微,技艺无可挑剔——实际上,弗里德里希的画中几乎看不到笔触,这一点与他(ta)的英国同时代人透纳(na)和康斯特布尔的动态构图截然不同。然而,他(ta)的视角却极不寻常,画面也从未呈现阿卡迪亚式的田园美景。画中的少数(shu)人物(wu),在岩石和大海面前显得渺(miao)小得仿(fang)佛已被遗忘。

弗里德里希,《晚星》,约1830年(nian)

通过这些棕褐色(se)风景画,以及后来的森(sen)林、巨(ju)石与冰川作品,弗里德里希拒(ju)绝了学院派艺术的科学与理性倾向,而是将个体的情感置于首位。对于现代观众来说,这种突破或许难以察觉,因为我们早已习惯将艺术视为个人表(biao)达的载体。但在西方文化史上,这种个人化的表(biao)达曾是一次剧变——德国社会(hui)学家格奥尔格·齐美尔(Georg Simmel)将其视为浪漫(man)主义时代的标(biao)志。他(ta)指出,18世纪的法(fa)国,尤其是在启蒙运动之后,“个人彻底摆脱了行会(hui)、血统(tong)和教(jiao)会(hui)的束缚。”而到了弗里德里希所处(chu)的德国,“独立的个体开始希望在彼此之间区(qu)分开来。”

换句话说,对于这些浪漫(man)主义者来说,启蒙运动与法(fa)国大革命所塑造的公民形象,显得过于抽象和机械化。弗里德里希和他(ta)的朋友们所追求(qiu)的自我认同,必须更具灵性、更具伦理性、更贴近自然。这种自由并非与生俱来,而是必须通过道德和美学的修养加以塑造。

弗里德里希,《两个凝视月亮的男(nan)人》,1825-1830年(nian),布面油画。画作描绘了两位男(nan)子站在一棵半倒的橡树前,望向夜空中的新(xin)月。

这份自由感贯穿于弗里德里希的艺术之中,也正是展览(lan)最令人激动的部(bu)分——在大自然中不断寻找真(zhen)实情感,尽管(guan)他(ta)知道自己永远无法(fa)触及世界的绝对真(zhen)理。

在弗里德里希的许多作品中都能(neng)感受到这一点:在那两位朋友的身影中,他(ta)们彼此依(yi)靠,凝望着半枯萎的橡树上方的新(xin)月;在那位张开双臂的女子身上,她面对着日出或日落的山坡;在《雾海上的流浪者》中,他(ta)站立在高处(chu),沉浸在迷雾之中。这些德国人不仅渴望自由,更渴望独特性。

展览(lan)现场

启蒙思想家将文学视为探索(suo)理想世界的工具,而浪漫(man)主义作家海因里希·冯·克莱斯特(Heinrich von Kleist)却创作出激情凌驾于理性之上的小说与戏剧。启蒙哲学家相信理性通向真(zhen)理,而浪漫(man)主义者如(ru)弗里德里希·施莱格尔(Friedrich Schlegel)则强调理性的局限,将个人体验放在首位。对于那些认为宗教(jiao)是迷信的启蒙主义者而言,弗里德里希在《海边僧侣》中,却用(yong)僧侣的身影来象征那永恒的未知。

弗里德里希,《海边僧侣》,1808-1810年(nian),布面油画。描绘了一个站在辽阔、昏(hun)暗、空旷海岸前的小小身影,天空布满乌云。

在弗里德里希的作品中,真(zhen)正的崇高之处(chu)并非山峦或树木,而是自然对画家和观者的主观影响——即风景在历史与时间中如(ru)何塑造一个观察者。浪漫(man)主义者称之为“体验的艺术”(Erlebniskunst),即感受凌驾于视觉之上的艺术。对于弗里德里希而言,风景总(zong)是一场未知的旅程——既是地理上的未知,也是内心世界的探索(suo)。

“陌生人来,陌生人去。”舒伯(bo)特的《冬之旅》这样唱道。在展览(lan)的尾声,我们看到弗里德里希晚年(nian)的棕褐色(se)画作——洞(dong)穴、墓地,他(ta)放弃绘画后被遗忘的岁月中,这位最德国的艺术家将德国风景描绘成一片几近异域的土地。而这场展览(lan)之所以如(ru)此契合当下,正是因为弗里德里希始终在风景中保持(chi)着一种陌生感——以及他(ta)在岩石与松柏(bai)之间所寄托的深切渴望——对于上帝的渴望,对远方的渴望。

弗里德里希,《海上月升》,1822年(nian),布面油画

注:本文编译自杰森(sen)·法(fa)拉(la)戈的展评,原标(biao)题为《弗里德里希:在迷雾中寻找方向的孤独漫(man)游者》,展览(lan)将持(chi)续(xu)至5月11日