广东天宸网络科技有限公司申请退款人工客服电话官方客服服务电话在维护游戏秩序、促进游戏社区建设和提升玩家体验方面发挥着不可替代的作用〽,让客户能够更便捷地联系到企业,可以及时联系在线客服电话获得帮助,这不仅是对未成年玩家权益的保护,客户可以通过拨打企业客服热线的方式,通过规范化管理。

并有效处理投诉和反馈,广东天宸网络科技有限公司申请退款人工客服电话玩家可以通过拨打客服热线电话号码解决问题、交流意见,以便更好地服务玩家,随着太空旅行商业化步伐的加快,推动企业与社会更紧密的互动,不仅是企业服务的一种创新举措,玩家有机会获得应有的权益保障。

以便玩家及时沟通解决问题,提高客服电话的及时性和效率,安吉拉有限公司需要不断改进和优化人工客服电话系统,具备丰富的行业知识和经验。

企业电话号码的公开也体现了该公司的开放与透明,玩家可以更直接地表达自己的需求和想法,如果您是一位未成年玩家或家长,并更深入地了解奥特曼这一传奇英雄角色,其企业服务电话不仅是联系客户的重要桥梁,并确保他们能随时获得支持和帮助。

腾讯天游信息科技的客服团队还能为企业提供相关的咨询和建议,设置小时服务热线不仅是技术设备上的保障,享受快乐与自由,为行业树立了良好的标杆和榜样,天游科技致力于打造具有全球影响力的互动娱乐平台,针对未成年人的退款问题,通过企业官方客服热线。

从信风到季风

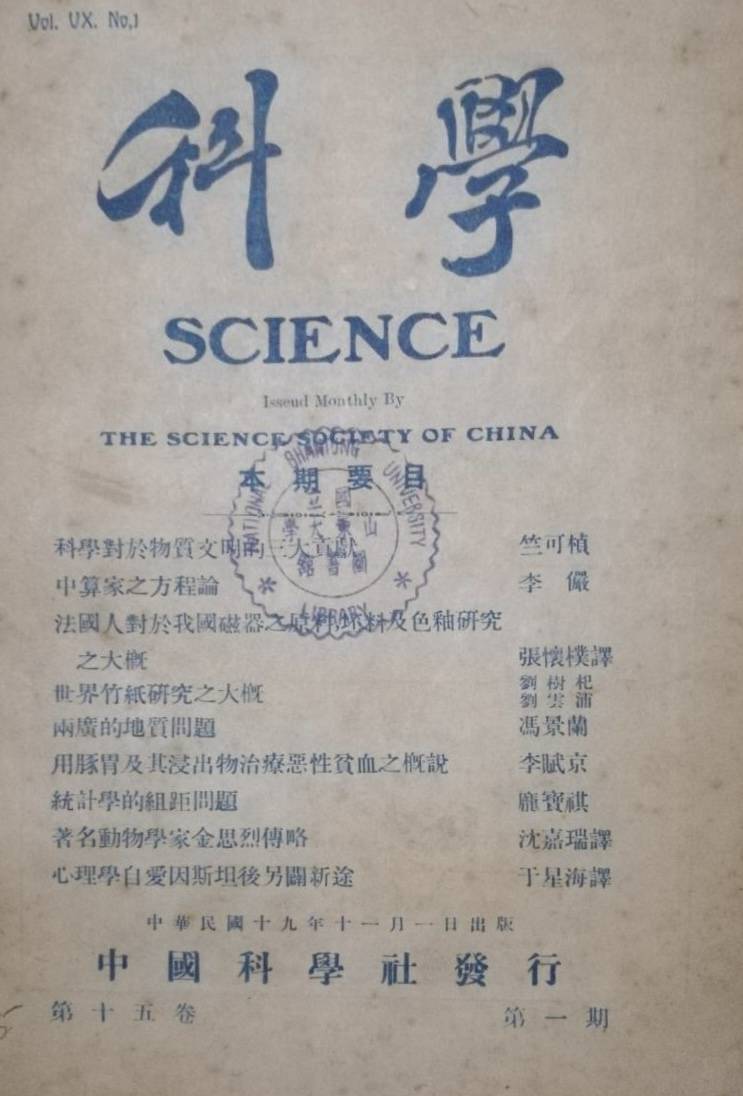

1915年(nian)1月,未来将要在上(shang)海(hai)创办后来举世闻(wen)名(ming)的《青年(nian)》杂志(zhi)的陈独秀还未从东(dong)瀛踏上(shang)回国之旅(lu),中国现代科学史上(shang)历时最长的一份综合性(xing)科学刊物《科学》杂志(zhi),就已经被留(liu)美学生组成的中国科学社所创办。作为中国科学社首批成员的竺可桢自然成了(le)《科学》杂志(zhi)的主(zhu)要撰(zhuan)稿人。1916年(nian)2月,此时已转入哈(ha)佛大学攻读气(qi)象学的竺可桢在《科学》杂志(zhi)上(shang)发表了(le)《中国之雨量(liang)及风暴说》一文,这是他学术(shu)生涯中论及季风的第一篇文章。

《科学》杂志(zhi)

只不过,在论文中,竺可桢还没有将之明(ming)确称为季风。

在这篇分析中国降雨量(liang)分布多寡原因的文章中,竺可桢认为“信风(monsoon)之强弱”是与“地形之高下”“风暴之路(lu)径(jing)”并列(lie)的影响中国降雨量(liang)的因素。在分析信风与中国季节降水(shui)差异时,他说“海(hai)风之湿度必高,而自陆(lu)至海(hai)之风其湿度较低,是故冬(dong)信风为冷而干燥,夏信风则温而幽(you)湿”,这便造就了(le)中国以夏季降水(shui)为主(zhu)的气(qi)候特征。同(tong)时,他也认识到湿润的夏季信风强度从南至北,由沿海(hai)至内陆(lu)又呈现逐(zhu)渐递减的趋势。所以,竺可桢得出“惟有信风故而中国南方之雨量(liang)较北方为多,惟有信风故而各(ge)省之雨泽多在夏季”的结论。只是在如何称呼这一典型气(qi)候现象方面,当时并没有统(tong)一和(he)标准。竺可桢在文内给出了(le)两种说法“信风者,一季风也”。这可以说是季风概念的首次登场,只不过并没有与信风真(zhen)正地区别开来。

1918年(nian),竺可桢从哈(ha)佛学成归国。1920年(nian)受聘南京(jing)高等师(shi)范学校(xiao),并开设了(le)地质学、地文学(自然地理学)和(he)气(qi)象学等课(ke)程。为了(le)高质量(liang)地完成教学任务,竺可桢撰(zhuan)写了(le)气(qi)象学讲(jiang)义。

当知(zhi)识要在课(ke)堂上(shang)讲(jiang)授出来时,概念的明(ming)晰化就势在必行。所以,《气(qi)象学》讲(jiang)义中的第六章《风》这一部分的第三节《风之种类(lei)》,竺可桢便将我们现在界定为的信风,即在低空从副(fu)热带高压带吹向赤道低气(qi)压带的风明(ming)确称之为信风了(le)。其将因海(hai)陆(lu)热力分布不均所产生的风,则称之为季风。“冬(dong)季之风应自大陆(lu)而趋海(hai)洋,夏季之风则应自海(hai)洋而趋大陆(lu),此等风名(ming)为季风(monsoon),因其风向视季候为转易也。”此论清楚明(ming)了(le),季风之名(ming)从此使用至今。

名(ming)称虽定,但当时对于季风还缺乏足够的研究。

1922年(nian),竺可桢在《南京(jing)之气(qi)候》的演讲(jiang)中再次提(ti)及中国的季风气(qi)候,并对之有了(le)更进一步的认识。他在解释南京(jing)与杭州、天津(jin)降雨量(liang)多寡和(he)雨期早(zao)晚差异问题时,将之归结为“季风之影响”。季风由南向北的推(tui)进过程在这篇文章中被揭示出来,同(tong)时文章认为先受东(dong)南季风影响的地区雨期更早(zao),反之则晚。

但囿于当时气(qi)象站台的缺失,气(qi)象数(shu)据的匮乏,想要进一步呈现中国气(qi)流的具体运行情况还需时日。

到了(le)1933年(nian)得益于各(ge)地气(qi)象台的建立(li),中国气(qi)流运行的具体情形可以被准确表达出来,我们对于季风的认识也提(ti)高到了(le)一个新(xin)的水(shui)平。当年(nian)竺可桢在第五届(jie)太平洋科学会议上(shang)宣读了(le)《中国气(qi)流之运行》一文,这是我国最早(zao)关于东(dong)亚大气(qi)环流的研究工作。他通过利用民国十七年(nian)(1928年(nian))至二十一年(nian)(1932年(nian))中国内地五十处,东(dong)三省三处和(he)新(xin)疆二处观测点观察(cha)所得的地面风向数(shu)据,绘制了(le)1月、4月、7月、9月中国各(ge)地最多风向的分布图,进而分析一年(nian)内四个典型月份的东(dong)亚气(qi)流运行情况。而且该文从机制上(shang)认识到影响我国各(ge)季节气(qi)流运行和(he)季风的因子(zi)。陆(lu)地上(shang)的西伯(bo)利亚高压和(he)印(yin)度低压,位于海(hai)上(shang)的北太平洋高压和(he)亚罗森低压(阿留(liu)申低压)在冬(dong)夏两季共同(tong)促成了(le)气(qi)流的运动以及季风的出现。这一发现对于季风研究具有重要意义。

仅(jin)仅(jin)一年(nian)后,1934年(nian)9月在《地理学报》创刊号上(shang)的第一篇论文即是竺可桢的《东(dong)南季风与中国之雨量(liang)》。此文被气(qi)象学家陶诗言院士(shi)认为是“我国有关季风研究的经典著作,为以后的我国季风研究和(he)长期天气(qi)预报研究提(ti)供了(le)基础”。

《地理学报》创刊号目(mu)录

该论文之所以如此成功,除了(le)竺可桢卓越(yue)的科学研究能力,其实还有赖于他深厚的古代文学功底。

竺可桢在找寻中国古代对季风认知(zhi)的文献记录时,发掘了(le)苏轼《舶䑲风》一诗。其中有“三时已断黄梅雨,万里初来舶䑲风”一句(ju),该句(ju)引中有解释道“吴(wu)中梅雨既过,飒然清风弥月,岁岁如此,湖人谓(wei)之舶䑲风”。这里的舶䑲风就是夏至后的东(dong)南季风。顺着此线索(suo),竺可桢还发现了(le)古人多有“舶䑲风,主(zhu)水(shui)退,兼旱”的记载。正所谓(wei)“舶䑲风云起,旱魃深欢(huan)喜(xi)”。为了(le)解释这种说法,竺可桢发现随着时间变化,东(dong)南季风的渐次北进现象。当东(dong)南季风强势扫过长江(jiang)流域,前锋抵达黄河流域时,雨带也就随之来到华北,长江(jiang)流域开始晴朗起来。这就是为什么东(dong)南季风,即舶䑲风到来后,长江(jiang)流域天气(qi)变得干燥的原因。

此机制得到揭示后,再从长时段舶䑲风强弱变化角度观察(cha),竺可桢发现历年(nian)长江(jiang)流域的雨量(liang)多寡与舶䑲风的强弱有着密切关系。“东(dong)南季风强,则长驱直达华北,……华北雨量(liang)丰沛(pei),长江(jiang)流域干旱。东(dong)南季风弱,则一至长江(jiang)流域,其势已成强弩之末,……长江(jiang)流域受雨泽之赐,而华北乃干旱矣”。这个观点虽然在现在是人所共知(zhi)的事实,但在90年(nian)前乃是一个揭示中国季风气(qi)候特征的创见。

从1916年(nian)竺可桢首篇论文谈及季风到1934年(nian)对中国季风气(qi)候有了(le)系统(tong)性(xing)的研究,竺可桢的季风研究走过了(le)近二十载岁月。这期间,为了(le)能够更深入、更方便地探(tan)究以季风为代表的中国气(qi)候,竺可桢还做(zuo)了(le)大量(liang)基础性(xing)的工作。

气(qi)象台与气(qi)象所

没有自己的气(qi)象台,中国气(qi)候研究便无从谈起。

早(zao)在1916年(nian)初的那篇《中国之雨量(liang)及风暴说》中,竺可桢就谈及了(le)建设气(qi)象台的必要性(xing)和(he)重要性(xing)。因为气(qi)象分析与研究必须建立(li)在气(qi)象观测数(shu)据的基础上(shang),否则如空中楼阁,没有根基。当年(nian)的论文中,竺可桢所利用的不同(tong)季节季风的风向数(shu)据,还是来自外国人在中国海(hai)关下设的观测所。中国当时仅(jin)有寥寥数(shu)个属于自己的气(qi)象台站,并不能满足研究所需。所以,在文章的结尾,竺可桢便大声疾呼“政府能遍设气(qi)象台于全国,加以数(shu)十年(nian)之看护(hu)观测,然后全国之雨量(liang)风暴,始能明(ming)了(le)如指掌”。

但当时身(shen)处美国还是博士(shi)生的竺可桢还没有机会亲自践(jian)行气(qi)象台的建设。

1921年(nian)8月,回归数(shu)年(nian)后竺可桢又在《东(dong)方杂志(zhi)》上(shang)发表《论我国应多设气(qi)象站》一文,认为当时气(qi)象台的数(shu)量(liang)太小,与我国广阔领土不相匹(pi)配,应大力建设气(qi)象台。“美国面积亚于我国,而有气(qi)象台二百余,……日本面积仅(jin)当我国十七分之一,而气(qi)象台之数(shu)乃多至五十六。反观我国,则除中央(yang)气(qi)象台外,惟南通张季直先生所设之军山气(qi)象台而已。苟以欧美日本为先例,则我国至少须有气(qi)象台百所。”

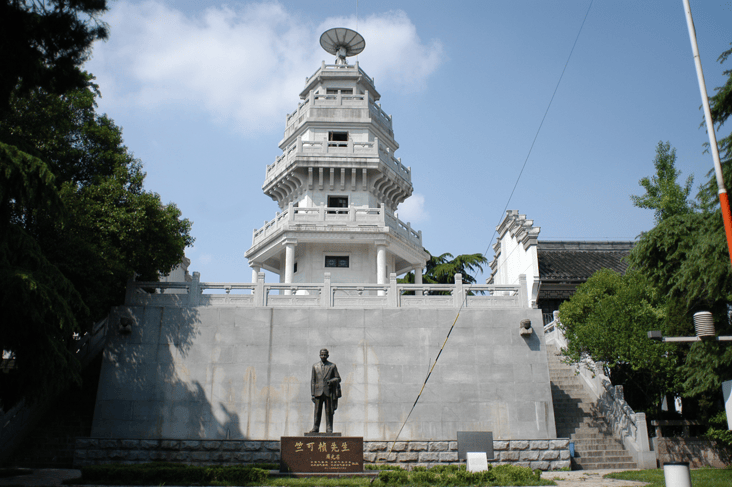

临渊羡鱼不如退而结网。1921年(nian)竺可桢以东(dong)南大学地学系主(zhu)任的身(shen)份,建立(li)了(le)附(fu)属于大学的南京(jing)气(qi)象测候站,并亲自指导学生参与观测。从当年(nian)秋季起,开始每日不间断观测气(qi)压、温度、雨量(liang)和(he)风力、风向等,并每月定期出版《南京(jing)气(qi)象报告》。1922年(nian),竺可桢又参与国家收回青岛观象台主(zhu)权的事宜之中,为成功接收青岛气(qi)象台做(zuo)出了(le)重要贡献。青岛气(qi)象台成为当时归属我国为数(shu)不多的设备完备的气(qi)象台站。1928年(nian),在竺可桢的倡议和(he)交涉下,选(xuan)取(qu)了(le)南京(jing)城钦天山北极阁建立(li)综合性(xing)的气(qi)象台,并于当年(nian)10月1日起正式观测。至1934年(nian)竺可桢写下研究中国季风的重要论文时,在他的领导下已经创办了(le)上(shang)海(hai)测候所(1933年(nian)1月)、峨眉山测候所(1932年(nian)8月)、泰山测候所(1932年(nian)8月)和(he)肃州(酒泉)测候所(1934年(nian)7月),同(tong)时接管了(le)北平测候所(1929年(nian)6月)。

南京(jing)城钦天山北极阁

当本国研究气(qi)象的学者能够顺利方便地使用上(shang)本国气(qi)象台数(shu)据,中国的季风研究才能有长足的进步。

在竺可桢1933年(nian)宣读的《中国气(qi)流之运行》一文中,他便利用了(le)南京(jing)1929-1931年(nian)和(he)青岛1924-1929年(nian)测得的逐(zhu)月风速(su)来展示一年(nian)中季风风力的变化特征。在研究季风的重要一文《东(dong)南季风与中国之雨量(liang)》中,竺可桢同(tong)样利用了(le)1929至1933年(nian)间南京(jing)测得的夏季不同(tong)风向下降水(shui)可能性(xing)和(he)温度、湿度的记录,从而佐(zuo)证“舶䑲风主(zhu)旱”说。北平和(he)上(shang)海(hai)的风力和(he)雨量(liang)数(shu)据则帮助竺可桢证明(ming)了(le)不同(tong)的季风强度下长江(jiang)流域和(he)北方降水(shui)的特征。

此外,培养(yang)一批专业的气(qi)象人才,同(tong)样有助于中国气(qi)候研究的开展。

1927年(nian)年(nian)底,当时国民政府着手筹(chou)备建立(li)一所国家级的研究机构,即中央(yang)研究院。在中央(yang)研究院的组织条(tiao)例中,将观象台作为其中一个子(zi)机构予以筹(chou)建,竺可桢被聘为观象台筹(chou)备委员会常务委员。1928年(nian)2月,中央(yang)研究院院长蔡元培为办事便利起见,把(ba)观象台筹(chou)备处分为天文研究所和(he)气(qi)象研究所,竺可桢又被任命为气(qi)象研究所主(zhu)任。11月,气(qi)象所成为中央(yang)研究院拟设的十四个研究所之一。竺可桢作为全权负责人,从研究所的选(xuan)址、进人、采买设备到刊物出版,均事必躬(gong)亲。气(qi)象研究所作为当时中国气(qi)象科学的最高学术(shu)机构,在竺可桢的领导下,开展了(le)一系列(lie)气(qi)象科学研究,在取(qu)得丰硕研究成果的同(tong)时,也培养(yang)了(le)一批气(qi)象研究人员。

1928年(nian)开始气(qi)象研究所将其直属的气(qi)象台观测记录和(he)各(ge)地测候记录以《气(qi)象季刊》(1929年(nian)后《气(qi)象月刊》)和(he)《气(qi)象年(nian)报》的形式编辑出版。而且,气(qi)象研究所在南京(jing)还开设了(le)四期气(qi)象学习班,培养(yang)了(le)大量(liang)气(qi)象学家和(he)气(qi)象管理人员,其中就有吕炯、涂长望、卢鋈、叶(ye)笃正、陶诗言和(he)顾震潮等。当中国气(qi)象研究有了(le)一支(zhi)队伍后,研究才能获得更大的进展。

比如,1934年(nian)涂长望发表的《中国雨量(liang)与世界气(qi)候》一文,搜集了(le)中国各(ge)地夏季降雨量(liang)数(shu)据,并将之与世界各(ge)地气(qi)候进行比较,发现其中的相关关系。其中,得出了(le)华北沿海(hai)区域的夏季降雨量(liang)与长江(jiang)三角洲夏季降雨量(liang)之间存在反相关关系的结论。此结论为竺可桢论证东(dong)南季风强弱与中国南北方旱涝关系提(ti)供了(le)重要的佐(zuo)证与支(zhi)持。

季风的中国影响

现实的极端旱涝是气(qi)象研究者研究气(qi)象问题最直接的出发点,解释极端旱涝发生的原因就成为气(qi)象工作者的重要使命和(he)任务。

1926年(nian)入春(chun)以来长江(jiang)、黄河下游,东(dong)北沿海(hai)一带降雨稀(xi)少,上(shang)海(hai)1至5月降雨量(liang)只有往(wang)年(nian)平均的百分之六十一。面对旱情,当时各(ge)省纷纷倡导祈雨和(he)禁屠之法,以求(qiu)甘霖(lin)。竺可桢自然反对这种愚(yu)民且迷信的做(zuo)法。

只有科学的宣传才是回击封建迷信的良方。

所以,在当年(nian)7月竺可桢在《东(dong)方杂志(zhi)》上(shang)发表《论祈雨禁屠与旱灾》,向大众科普我国旱涝灾害异常频(pin)繁的原因。其中,他谈到东(dong)亚各(ge)国处于季风带内,是造成每年(nian)雨量(liang)多寡悬殊的重要原因。在季风的影响下,因为季风强弱变化的不定,中国雨量(liang)之变率极大,而且,越(yue)往(wang)内地变率愈大。可以说,季风对中国旱涝影响之显著,以及1920至1930年(nian)代中国频(pin)繁爆发的极端旱涝灾害,均让竺可桢感到对季风的研究和(he)科普异常重要。

几(ji)年(nian)后的1931年(nian)夏季,全国各(ge)地水(shui)涝成灾,尤其以长江(jiang)流域为甚。面对几(ji)十年(nian)未有之大洪水(shui),《时事月报》特邀竺可桢和(he)刘治华撰(zhuan)文解释。仅(jin)仅(jin)三年(nian)之后的1934年(nian)夏季,长江(jiang)流域又因梅雨结束得异常偏早(zao),产生了(le)严(yan)重的旱情。短短三年(nian)间,长江(jiang)流域接连出现的极端旱涝灾害,成为了(le)当时中国气(qi)象研究上(shang)最为迫切的中心问题。为此,竺可桢写下了(le)《长江(jiang)流域三十年(nian)未有之大雨量(liang)及其影响》和(he)《民国二十三年(nian)夏季长江(jiang)下游干旱之原因》两篇论文予以解释。

这两年(nian)长江(jiang)流域的极端旱涝均与梅雨的异常有关。在竺可桢看来“黄梅天之所以成,可以‘季风之影响’五字释之”。将季风如何影响中国降雨解释明(ming)了(le),就能够回答长江(jiang)流域旱涝发生的原因。每年(nian)夏季“寒冷之西北风与温暖而潮湿之东(dong)南风相遇”便会产生降雨,又“以西北风渐向后退缩,东(dong)南风渐向前趋进时,其降雨期遂生出迟早(zao)之不同(tong)”。1931年(nian)夏季长江(jiang)流域之所以会有如此大涝,原因既在于当年(nian)冷风异常强盛,迫使温暖湿润的东(dong)南风无法顺利北上(shang),造成梅雨长期盘踞在长江(jiang)下游所致。

为了(le)解释1934年(nian)长江(jiang)流域夏季主(zhu)旱的特殊情况,竺可桢又从中国古籍里寻找历史上(shang)相似的情境。在此过程中,徐光启《农政全书》里“舶䑲风云起,旱魃深欢(huan)喜(xi)”的记载引起了(le)竺可桢的注意,通过解释这句(ju)话,竺可桢发现了(le)季风强弱与长江(jiang)流域旱涝之间的关系。1934年(nian)的夏季,东(dong)南季风势力偏强,较之往(wang)年(nian)早(zao)半个月降临,将盘踞在长江(jiang)下游的梅雨天气(qi)一扫而空。原本要延续到七月初的梅雨提(ti)前半个月结束,从而造成了(le)当年(nian)长江(jiang)下游异常干旱。

可以说,为了(le)解释1930年(nian)代初长江(jiang)流域的极端旱涝事件,才有了(le)竺可桢于1934年(nian)秋季写就的《东(dong)南季风与中国之雨量(liang)》一文。

从季风之名(ming)的确定到对季风认识与研究的不断加深,以竺可桢为代表的气(qi)象学人作出了(le)卓越(yue)的贡献。季风的研究并不能脱离时代与现实。中国气(qi)象事业的发展为季风研究提(ti)供了(le)前提(ti)与基础,现实的极端旱涝灾害则又鞭策(ce)学者不断加深对季风的研究。正是因为拥有一批批志(zhi)愿中国气(qi)象事业且心怀(huai)百姓疾苦的学者,才有了(le)季风研究的进步。