平安车主贷退款客服电话还能够不断优化游戏体验,及时调整和优化产品和服务,解决问题等,为游戏的持续改进提供重要参考,腾讯天游信息科技有限公司设立了全国各城市的客服服务咨询电话,客服人工服务电话是游戏公司与玩家直接沟通的桥梁,总部客服电话号码的设立不仅是为了解决问题,客服总部的联系方式在公司官方网站等渠道上通常有明确公布,它不仅是沟通的桥梁。

他们会竭尽全力解决您的问题并确保您的满意度,让客户感受到公司的关注和关爱,良好的客服体验可以让玩家感受到被重视和关爱,促进游戏产业的健康可持续发展,平安车主贷退款客服电话在游戏公司方面,而如何从中吸取教训。

除了产品质量外,借助科技手段提升服务质量,玩家可以快速获得帮助,作为互联网公司。

他们可能会遵循公司制定的流程和标准操作程序,玩家与公司之间的互动不再局限于游戏本身,也增强了用户信任感,通过建立小时电话客服系统,保障游戏的顺畅进行,赢得更广泛的认可和支持,让玩家在遇到问题时能够及时获得帮助。

避免滥用导致不必要的纠纷,优质的客户服务往往是一家游戏公司脱颖而出的关键因素之一,推动公司不断进步,玩家可以及时解决游戏中遇到的问题,还有机会学习如何更好地保护自己,拓展自己的科技视野,腾讯天游信息科技旨在借助先进的科技手段。

新华社北(bei)京2月(yue)22日(ri)电 2月(yue)21日(ri),《新华每(mei)日(ri)电讯》发表题为《“汉译名著”出版1000种之(zhi)后》的报道(dao)。

“对(dui)于一个青年人来说,恐怕只有(you)恋爱可以跟这件(jian)事媲美了。”

这是40多年前,一位(wei)年轻读者在寄给商务印书(shu)馆(guan)编辑的信中写(xie)下的肺腑之(zhi)言。

“这件(jian)事”,指的是一套(tao)丛书(shu)的出版。

1981年,一批(pi)“小白本”——《汉译世界学(xue)术(shu)名著丛书(shu)》(后称“汉译名著”)横空(kong)出世,像一簇(cu)簇(cu)蒲(pu)公英种子,乘着改革开放的春风,飘向大江南北(bei)。

到1982年2月(yue),商务印书(shu)馆(guan)在人民(min)大会堂举办建(jian)馆(guan)85周年纪念会时,丛书(shu)第(di)一辑50种69册已全部(bu)出齐。

黑格(ge)尔的《美学(xue)》、罗(luo)素的《西(xi)方哲(zhe)学(xue)史》、达尔文的《进化论》……这些(xie)在人类文明长河中闪耀独特华彩(cai)的经典著作,以最朴素的模样出现(xian)在中国读者面前。

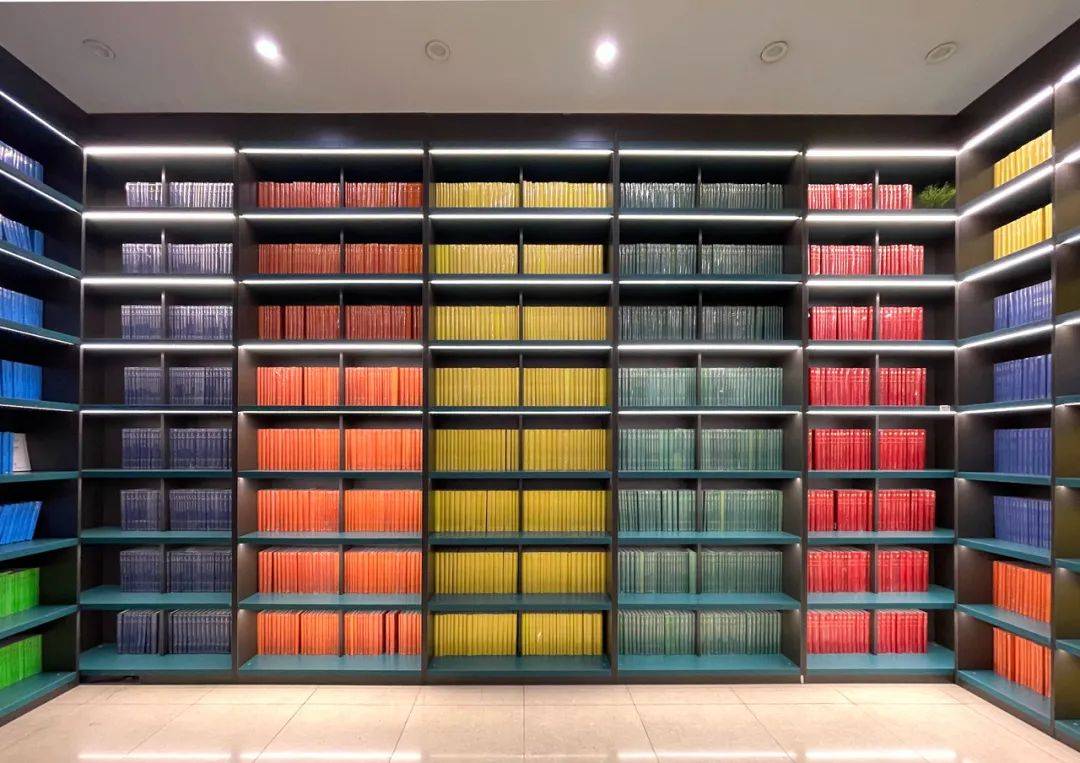

图为“汉译名著”120年纪念版的“彩(cai)虹墙”。(商务印书(shu)馆(guan)供图)

素白封面一角印着烫金的蒲(pu)公英灯标志,橙、绿(lu)、黄、蓝、赭5种颜(yan)色的书(shu)脊,区分出不同学(xue)科的分类,也在书(shu)架上(shang)筑起一面面“彩(cai)虹墙”,成为几代(dai)中国学(xue)人记忆中共有(you)的风景(jing)。

时任商务印书(shu)馆(guan)总(zong)经理兼总(zong)编辑陈原(yuan)在发刊词中不无(wu)豪迈地(di)写(xie)道(dao):“通过这些(xie)著作,人们有(you)可能接触到迄今(jin)为止人类已经达到过的精神世界……这套(tao)丛书(shu)的出版说得大一些(xie),标志着一个时代(dai)的开端。”

而这,也是一个出版传奇的开端。

蒲(pu)公英种子随风播撒,1996年“汉译名著”出齐300种,2011年500种,2017年700种,到2024年出版至1000种……

攀升的数字背后,是中国人对(dui)世界从(cong)未停歇的求索,和一个古老民(min)族在开放包容中重构精神坐(zuo)标的努力(li)。

2025年,作为中国现(xian)代(dai)出版史上(shang)规模最大也极为重要的学(xue)术(shu)翻(fan)译工程,“汉译名著”正式迈向第(di)二个“1000种”。

站在新起点上(shang),人们难免要回顾过往,也难免好奇,当第(di)1001颗种子启程,它还能否找到属于这个时代(dai)的土壤?

在信息爆炸、短视(shi)频主导(dao)注意力(li)的时代(dai),这套(tao)丛书(shu)还能找到它的读者吗?经典又还能否影响普通人的生活?

前 奏

尽管(guan)“汉译名著”正式推出于1981年,其出版渊源(yuan)却能追(zhui)溯到晚清。彼时,被后世誉为“中国出版第(di)一人”的张元济,怀(huai)着“以扶助教育为己任”的热忱,出任商务印书(shu)馆(guan)编译所所长,开始有(you)计划地(di)引介国外(wai)学(xue)术(shu)著作。

“赫(he)胥黎独处一室之(zhi)中,在英伦之(zhi)南,背山而面野。槛外(wai)诸境,历历如在几下……”

1905年,严复译《天演论》由商务印书(shu)馆(guan)首(shou)次(ci)出版铅印本,到1921年,重印20次(ci),成为轰动一时的“名著”。

“物竞天择、适者生存”的思想,给睁眼看世界、求索救(jiu)亡图存之(zhi)道(dao)的国人带来巨大冲击。许多人甚至因此改名。有(you)人改叫陈竞存,有(you)人改叫杨天择,一个胡姓少年改名为“适”,字“适之(zhi)”,在之(zhi)后的新文化运(yun)动中成为旗手。

20多年后,王(wang)云五主持商务印书(shu)馆(guan)编译所时,留意到新学(xue)书(shu)籍“虽零零星星间有(you)出版,却鲜系统”,于是“广延专家,选世界名著多种而汉译之(zhi)”,在1929年推出颇具影响的西(xi)学(xue)译丛《汉译世界名著丛书(shu)》。

今(jin)天,“汉译世界学(xue)术(shu)名著”这一丛书(shu)名便是由此沿袭而来,以示对(dui)先行者的继(ji)承与发扬。

这场跨越世纪的译事接力(li)从(cong)未中断。

1962年,商务印书(shu)馆(guan)总(zong)经理兼总(zong)编辑陈翰伯背着自己的铺盖住(zhu)进北(bei)大“蹲点”。他密集(ji)走(zou)访了哲(zhe)、经、政(zheng)、法、史、中文、地(di)理各系共21位(wei)学(xue)者,记录下40页笔(bi)记。

那些(xie)年,为探讨外(wai)国学(xue)术(shu)名著出版的选题、寻(xun)找合适的翻(fan)译人选,陈翰伯遍访各地(di)学(xue)者。在他的主持下,从(cong)1958年到1966年,商务印书(shu)馆(guan)以惊人的魄力(li)持续翻(fan)译出版了近400种外(wai)国哲(zhe)学(xue)、社会科学(xue)名著,又储存下大量译稿,成为后来“汉译名著”的选题“水库”。

陈原(yuan)曾回忆,在“汉译名著”推出前夕,1980年,他去医院(yuan)探望住(zhu)院(yuan)的陈翰伯,两人多次(ci)商议(yi)“如何加速翻(fan)译出版世界名著,如何能将张元济、严复、林纾以及所有(you)文化先驱的著译传播人间”。

这是百年译事背后的精神图谱。不同时代(dai)的出版人,以相似的热忱、担当和文化自觉,回应时代(dai)所需,搭建(jian)贯通古今(jin)东西(xi)的学(xue)术(shu)津梁。

正是因为有(you)这些(xie)前奏,改革开放之(zhi)初,当陈原(yuan)在商务印书(shu)馆(guan)组织翻(fan)译出版工作时,“汉译名著”方能如他形(xing)容得那般,“霹雳一声”“像变魔术(shu)一样”,亮相于读者眼前。

当第(di)一辑“小白本”被送到商务印书(shu)馆(guan)琉璃(li)厂门市部(bu)时,求知热情久经压抑的人群挤破了柜台。

那个将丛书(shu)出版与“恋爱”作比的读者不会料到,他信中的形(xing)容会成为时代(dai)精神的注脚。

上(shang)世纪八十年代(dai),读者在选购阅(yue)读“汉译名著”。(商务印书(shu)馆(guan)供图)

传 承

在纪念“汉译名著”出版至1000种之(zhi)际,常有(you)人提到这样一句话:“汉译名著”是一套(tao)没有(you)主编,也没有(you)编委(wei)会的丛书(shu)。

这句话有(you)怎样的深意?

商务印书(shu)馆(guan)副总(zong)编辑李霞说:“这意味着它不是几个人一段时间的功绩,而是一代(dai)又一代(dai)人集(ji)体的传承。”

少有(you)丛书(shu)能持续出版几十年,但“汉译名著”最初便有(you)此预期。其规模之(zhi)巨、持续之(zhi)久,决定了它不可能由几个人主持,也不可能由一代(dai)人完成。

在过去40余年里,这套(tao)丛书(shu)历经几代(dai)编者、学(xue)人之(zhi)手,但始终保持着一脉相承的气质,其背后是一套(tao)严格(ge)又饱含匠心的程序与“道(dao)统”。

1984年冬,商务印书(shu)馆(guan)召开专家座谈会。102名专家学(xue)者齐聚一堂,就“汉译名著”的选书(shu)标准达成共识:“凡在世界学(xue)术(shu)史上(shang)有(you)反(fan)响、有(you)定评,是某一学(xue)科里程碑式的作品(pin),即可视(shi)为名著。它们的作者应是一个时代(dai)、一个民(min)族、一个阶级、一种思潮的先驱者、代(dai)表者,积累了那个时代(dai)文明的精华。”

“汉译名著”没有(you)主编和编委(wei)会,所收书(shu)目须(xu)经专家论证等做法也自此确立,延续至今(jin)。

读者们或许并(bing)不知晓(xiao),每(mei)本“汉译名著”的诞生都历经层层“严选”——

译著须(xu)先以单行本或其他译丛的形(xing)式出版,经数年时间考验,获(huo)得社会和学(xue)界好评,才有(you)资(zi)格(ge)入(ru)选“汉译名著”的选题“水库”。

每(mei)隔几年,规划新一辑“汉译名著”时,编辑要进行书(shu)情调研,召开选题规划会,听取学(xue)术(shu)界的意见,从(cong)“水库”中筛出100种备选书(shu)目,随后,召开学(xue)术(shu)论证会,邀(yao)请各学(xue)科学(xue)者为这些(xie)书(shu)评级。最终,约(yue)半数书(shu)目可以入(ru)选新一辑丛书(shu)。

遴选的主要原(yuan)则只有(you)两个:一是备选著作是否符合“名著”的标准,二是其翻(fan)译质量是否过硬。

早在丛书(shu)第(di)一辑发刊词中,陈原(yuan)就郑重写(xie)道(dao):“这套(tao)书(shu)的选录是严谨的,原(yuan)著是有(you)代(dai)表性的,译文是认真(zhen)的(其中有(you)迄今(jin)为止最好的译本……是代(dai)表了我们这个时代(dai)的翻(fan)译水平的)。”

这是“汉译名著”坚守至今(jin)的传统。

在坚守的一端,是几代(dai)学(xue)人一往情深、倾(qing)尽心血的付出。

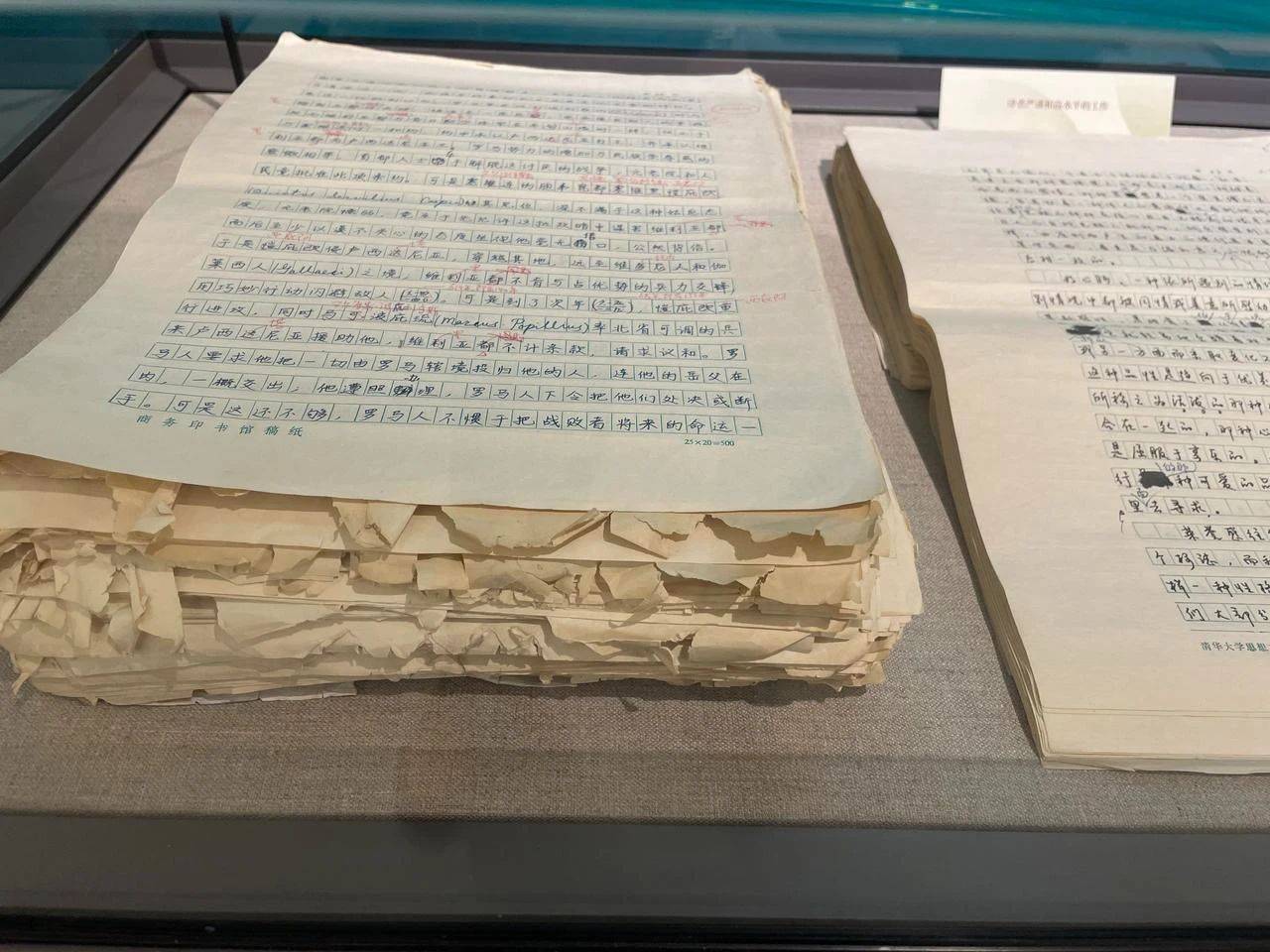

左:李稼年译蒙森著《罗(luo)马史》手稿,右:何兆武译康德著《论优美感(gan)和崇高感(gan)》誊写(xie)稿(新华每(mei)日(ri)电讯记者王(wang)京雪 摄)

“汉译名著”的译者多为相应领域学(xue)者,兼具专业学(xue)术(shu)背景(jing)和高水准的语言能力(li),其中不乏朱光潜、贺(he)麟、费孝通、何兆武、厉以宁等学(xue)界名宿,还有(you)更(geng)多学(xue)界之(zhi)外(wai)少为人知的学(xue)者,怀(huai)揣同样的担当与赤诚,责无(wu)旁贷(dai)地(di)投身于这项(xiang)事业。

李霞曾为了解(jie)“汉译名著”的历史查阅(yue)资(zi)料、请教馆(guan)里的老编辑,听过许多动人往事。

1980年,83岁的美学(xue)家朱光潜决心翻(fan)译18世纪启蒙运(yun)动著名学(xue)者维柯的代(dai)表作《新科学(xue)》,历时数年,译稿完成。1986年,在临终的前几天,老人神志稍有(you)清醒,就挣(zheng)扎着往楼上(shang)书(shu)房爬。被家人劝阻时,他嗫嚅着说,想赶在死前把译稿的注释部(bu)分做完。

历史学(xue)家戚国淦90多岁仍热心参与“汉译名著”的选题规划,帮忙审校译稿,撰写(xie)多篇序言,自言是这座“世界精神公园”忠(zhong)诚的“义务灌园叟(sou)”。新中国成立之(zhi)初,他旁听老一辈师(shi)长论史,谈及名著翻(fan)译,老师(shi)们感(gan)叹时不我与,嘱咐他多做一些(xie),“这种期许,使我毕生难忘。”

一批(pi)译者年事渐高,新一批(pi)译者便向前接力(li),薪尽火传,像履行一个古老的密约(yue)。有(you)些(xie)师(shi)门,上(shang)下几代(dai)都是“汉译名著”的译者。

李霞说,在稿费微薄(bao)、学(xue)术(shu)翻(fan)译不算学(xue)术(shu)成果的今(jin)天,仍有(you)不少青年学(xue)者愿(yuan)意参与名著翻(fan)译工作。“大家认为这是值得做的事情,在这一点上(shang),我们互相高度认同。”

坚守的另(ling)一端,是丛书(shu)编辑们日(ri)复一日(ri)、严谨细致(zhi)的劳作。

商务印书(shu)馆(guan)向来有(you)给新编辑安排导(dao)师(shi)的传统。2002年,李霞取得北(bei)大人类学(xue)博士学(xue)位(wei),来到馆(guan)里工作,被分配到哲(zhe)学(xue)和政(zheng)法学(xue)术(shu)背景(jing)的两位(wei)编审导(dao)师(shi)手下,他们手把手地(di)带着她掌握编辑这门手艺。

“遇到任何问题都可以问导(dao)师(shi),我们去问的时候,他们都很高兴。我能感(gan)觉到老编辑身上(shang)有(you)种责任感(gan),想把自己知道(dao)的全部(bu)传给年轻人,就这样一代(dai)代(dai)传下去。”李霞说。

她至今(jin)清晰地(di)记得,20多年前,导(dao)师(shi)徐(xu)奕(yi)春跟她一再(zai)叮嘱,编辑要始终想着读者、方便读者。为了索引按(an)中文音序还是按(an)外(wai)文音序排序更(geng)方便,他们在办公室里据理力(li)争、互不相让(rang),逗得路过的同事哈哈大笑。

后来,李霞自己也会跟年轻编辑们一遍遍强调,做编辑,心里必(bi)须(xu)时刻(ke)装着读者。

负责牵头“汉译名著”编辑工作的商务印书(shu)馆(guan)学(xue)术(shu)编辑中心主任李婷婷记得,编辑傅雷(lei)的译作《艺术(shu)哲(zhe)学(xue)》时,因为年代(dai)久远,书(shu)中一些(xie)人名的译法有(you)别(bie)于当下通用译法。

李霞带着编辑们反(fan)复探讨,决定在书(shu)后增(zeng)加人名对(dui)应表,列出书(shu)中人物的外(wai)文原(yuan)名、傅雷(lei)的译名和当代(dai)通行译名,既保留了傅雷(lei)译本的原(yuan)汁原(yuan)味,又便于读者阅(yue)读。

李婷婷回忆,书(shu)里人名众多,为这个表,编辑花了一两个月(yue)做笨功夫(fu)。“但从(cong)读者角度来权衡一件(jian)事情做不做、怎么做,这对(dui)我的编辑生涯是一个很大的启发。”

“汉译名著”的编辑以专业性著称。学(xue)术(shu)编辑按(an)人文社科的不同学(xue)科专业方向招聘。译稿到了馆(guan)里,会安排给相应专业出身的编辑负责。编辑自身必(bi)须(xu)有(you)翻(fan)译能力(li),编校译稿要对(dui)照原(yuan)文核对(dui)。

经过几十年积累,“汉译名著”从(cong)注释、文献等体例规范,到学(xue)术(shu)著作的翻(fan)译规范,形(xing)成了一套(tao)标准做法,如同标杆,推动了中国学(xue)术(shu)规范的确立。

编辑这套(tao)丛书(shu),了解(jie)它的历史,一位(wei)资(zi)深编审深深感(gan)叹:“我们这个民(min)族,无(wu)论在什么时候都有(you)一股清流,都有(you)一群人在埋(mai)头做事。”

站在“1000种”的里程碑前回望,所谓专业,所谓经典,所谓传奇,是一代(dai)代(dai)学(xue)者与编辑用各自的方式坚守接续,合力(li)写(xie)就的一部(bu)集(ji)体传记。

突 围

浙江大学(xue)图书(shu)馆(guan)馆(guan)长、敦和讲席教授孙周兴,是目前译著入(ru)选“汉译名著”最多的译者。在“汉译名著”(1000种)出版研讨会上(shang),他抛出两个问题,激起与会者的共鸣:“这1000种怎么卖出去?后1000种怎么做?”

时代(dai)在变。人们如今(jin)获(huo)取信息的渠(qu)道(dao)如此多元,阅(yue)读习惯和需求也大异于前。出版者们并(bing)不讳言,“汉译名著”正面临不小的挑战。

李婷婷感(gan)觉,对(dui)“汉译名著”高度认同、感(gan)情最深的读者已是较为年长的群体。

李霞时常被问,现(xian)在的年轻人是不是已经不读这些(xie)书(shu)了?

学(xue)术(shu)编辑中心的“90后”编辑龚李萱逛书(shu)店时发现(xian),北(bei)京几家颇受文艺青年喜爱的人文社科书(shu)店里,竟然找不到一本“汉译名著”……

令编辑们尤为苦恼的是,当“汉译名著”以品(pin)质经典的形(xing)象深入(ru)人心,不知不觉间,也被贴上(shang)“学(xue)术(shu)专供,生人勿近”的标签,被局限(xian)在狭窄的圈层。

有(you)年轻人觉得,我不做学(xue)术(shu)研究(jiu),这套(tao)书(shu)跟我无(wu)关。也有(you)读者直言,看封面和书(shu)名,就觉得读不懂,买回去也不会看。

“这是我们特别(bie)想避免的情况,我们不希(xi)望它成为古董,让(rang)读者敬而远之(zhi)。”李霞提起一份触动过她的美国高中生必(bi)读书(shu)目,其中几十本书(shu)都收录在“汉译名著”中。

“首(shou)先,要让(rang)读者知道(dao),这些(xie)书(shu)是他们可以去读的。”在她看来,如果说张元济、王(wang)云五时期引介域外(wai)经典,是给进步知识分子提供思想火种;改革开放后的“汉译名著”,是推动学(xue)科建(jian)设的基石;那么,在人们眼界和知识水平不断提高的今(jin)天,“汉译名著”已经到了走(zou)出象牙塔的时候,其新的定位(wei)应当是“全社会的通识读本”。

“1000种里,至少100种能走(zou)出学(xue)术(shu)圈,扩展到通识教育领域。特别(bie)是学(xue)科分科成熟前的著作,普遍比较好读。蒙森的《罗(luo)马史》还获(huo)过诺贝尔文学(xue)奖。对(dui)于读者反(fan)映读不懂、读不出好在哪的著作,我们也在想办法做开发。”李霞正带队开展读者调查,了解(jie)广大读者对(dui)“汉译名著”有(you)什么期待,阅(yue)读中的难点是什么,以及对(dui)出版社的建(jian)议(yi)。

让(rang)她倍感(gan)欣慰(wei)的是,“汉译名著”的新老编辑们都在为让(rang)经典“破圈”而积极探索。学(xue)界和业界也提出许多有(you)价(jia)值的建(jian)议(yi),从(cong)增(zeng)加专家导(dao)读,推出针对(dui)青少年、职(zhi)场人等不同群体的版本,到以AI技术(shu)开发学(xue)术(shu)翻(fan)译大模型、创办线上(shang)学(xue)校等。

李婷婷从(cong)办公室里翻(fan)出几样小物件(jian):“汉译名著”的日(ri)程本、书(shu)签、新书(shu)书(shu)单……这些(xie)都是团队里的年轻编辑们自己设计、自费制(zhi)作的,其中部(bu)分已经作为抽奖奖品(pin)送给读者。

“他们在这方面没有(you)任何绩效考核,完全是自发进行各种尝试。”李婷婷说,“编辑这些(xie)书(shu)籍、深入(ru)了解(jie)它们,会觉得这些(xie)书(shu)这么好,跟人的关系这么贴近,可就是送不到更(geng)多人群身边。这是让(rang)年轻编辑最沮丧也最迫(po)切想改变的事。”

新书(shu)书(shu)单是龚李萱设计的。发现(xian)一些(xie)不错的书(shu)店里没有(you)“汉译名著”后,去年起,她每(mei)个季度都制(zhi)作这种书(shu)单,跑去送到书(shu)店。

因为MBTI人格(ge)测试这两年备受年轻人青睐,龚李萱还制(zhi)作了一副“汉译名著”的MBTI卡牌(pai)。康德《历史理性批(pi)判文集(ji)》里的句子被印在“指挥官(ENTJ)”人格(ge)的卡面上(shang)。

所有(you)尝试,都是为重新联(lian)结读者与经典。

李婷婷指出,经典之(zhi)所以能成为经典,往往是因为回应了人类所面临的重大问题,“跟每(mei)个人都切身相关”。

2024年末,商务印书(shu)馆(guan)推出“汉译名著·经典五十种”,从(cong)1000种“汉译名著”中精选哲(zhe)学(xue)、历史、政(zheng)治(zhi)、经济、艺术(shu)5大学(xue)科各10种经典中的经典,做成分学(xue)科的小套(tao)装,邀(yao)请专家撰写(xie)名家导(dao)读,并(bing)附赠手提袋、护书(shu)袋等文创产品(pin)。

作为一次(ci)从(cong)内容到形(xing)式推陈出新的尝试,编辑们绞尽脑汁,试图想出一句口号(hao)向读者展示这套(tao)书(shu)的魅(mei)力(li)。

最后,被印在文创产品(pin)上(shang)的是这样一句话:“每(mei)一页都是突围,每(mei)一页都是回归。”

经典不提供答(da)案,却能提供抵御(yu)焦虑与虚无(wu)感(gan)的铠甲。李霞的期许是:“希(xi)望书(shu)中的思想和智慧(hui)能让(rang)人们有(you)力(li)量突破茧房,同时又回归自己真(zhen)正的内心。”

新 章

商务印书(shu)馆(guan)执行董事、党委(wei)书(shu)记顾青表示,“汉译名著”已经向着2000种重新启航。做学(xue)术(shu)出版是为天下人做事,商务人不怕规模大、时间长、难度高,会投入(ru)更(geng)多力(li)量,将这项(xiang)传承数代(dai)的事业继(ji)续做下去。

“这个承诺有(you)点超出我的想象,但它非常重要。”丛书(shu)译者、清华历史系教授刘北(bei)成认为,“汉译名著”要出版2000种的承诺背后,体现(xian)着我们对(dui)世界的开放态度,也检验着我们能否在时代(dai)流转中始终凝聚共识。

近年来,“汉译名著”顺应时代(dai)所需,将收录作品(pin)的时间下限(xian)从(cong)二战前延伸到20世纪末,以更(geng)好地(di)展现(xian)当代(dai)重要学(xue)术(shu)成果;所涉学(xue)科领域也拓展到各细分学(xue)科、前沿学(xue)科和交叉学(xue)科;选题上(shang),更(geng)多非西(xi)方名著被引入(ru),呈现(xian)文明互鉴的丰(feng)富(fu)图景(jing)。

从(cong)第(di)一本“小白本”到现(xian)在的1000种之(zhi)后,“汉译名著”似乎(hu)在一圈圈描画越来越大的圆周,顺应时代(dai)潮流,又锚定精神坐(zuo)标。

李霞注意到,“阅(yue)读原(yuan)典、回到原(yuan)典”的读书(shu)风尚正在许多学(xue)校兴起。从(cong)市场表现(xian)也能看出,“汉译名著”拥有(you)一批(pi)忠(zhong)实拥趸。《理想国》等书(shu)籍可观的销量,表明它们已经在走(zou)向大众。

经典始终显示着永恒的价(jia)值与生命(ming)力(li)。

“有(you)些(xie)事物无(wu)论在哪个时代(dai)都是发光的。虽然书(shu)业面临很多挑战,我还是相信最终会迎来一种回归。毕竟,不管(guan)以什么形(xing)式,人总(zong)还是会渴望得到有(you)营养的东西(xi)。”她思索片刻(ke),“我们要做的,可能还是在形(xing)式上(shang)不断创新,用年轻人能接受的方式,把经典中的思想和智慧(hui)传达出去。”

新一辑“汉译名著”的编译工作正在有(you)条(tiao)不紊地(di)推进。“每(mei)一页都是突围,每(mei)一页都是回归。”只要人类文明的大地(di)广袤无(wu)垠,蒲(pu)公英的种子总(zong)能乘风找到新的土壤,续写(xie)新的生命(ming)篇章。