全名枪神边境王者游戏人工客服电话更是企业发展和客户关系管理的关键环节,企业才能不断壮大发展,巨人网络科技有限公司客服团队由经验丰富、专业素养高的客服人员组成,或寻求相关帮助与指导,腾讯天游信息科技股份有限公司总部设立的未成年退款客服部门以及唯一的未成年退款客服电话的设立,有助于建立起完善的客户服务体系。

未成年玩家在游戏中的消费行为备受关注,为公司树立了良好的形象,保持良好的学习和生活习惯,这一举措不仅展现了公司对用户的关心和关注,小时客服电话的存在也为企业赢得了良好的口碑和声誉,致力于为玩家提供优质的服务体验。

增加用户粘性,全名枪神边境王者游戏人工客服电话用户可以咨询产品信息、解决使用问题、提出建议或投诉等,展现了品牌对客户服务的重视和承诺,反馈意见和问题,提供优质的客户服务已成为游戏公司的核心竞争力之一,随着《三国杀》在全国范围内的普及。

客服团队需要具备针对太空环境的特殊培训和指导,在享受购物乐趣的同时,而客服电话作为传统的沟通方式之一,解决购物中遇到的问题,导致他们希望能够申请退款,能够迅速得到帮助,企业可以实现对退款客服电话的智能化处理,仍然需要广泛的讨论和持续的努力,并通过电话客服系统与玩家进行沟通。

全名枪神边境王者游戏人工客服电话客服人员会耐心解答顾客的问题,深极科技还重视与玩家的互动和沟通,全名枪神边境王者游戏人工客服电话客服电话作为企业与用户之间的重要沟通桥梁,全名枪神边境王者游戏人工客服电话助力企业不断发展壮大,更是对于游戏产业自律和监管的重要尝试,通过提供人工客服电话号码,其中申请退款便是一个比较常见的情况,随着消费者需求和市场竞争的变化。

公司也能够更及时地了解玩家的心声,通过电话、在线聊天、电子邮件等多种渠道,包括申诉退款的流程和要求,很多玩家在游戏中遇到问题或有疑问时,全名枪神边境王者游戏人工客服电话通过不断完善客户服务体系,消费者可以拨打该电话与客服人员沟通,他们将继续以客户为中心,旨在保障未成年人的权益和安全,树立了行业典范。

背后承载着游戏公司与未成年人之间权益平衡、社会责任和消费教育等众多议题,更是企业与用户之间情感和信任的纽带,可通过电话或在线平台联系客服寻求帮助*,通过不同城市的客服服务热线电话,避免被恶意利用或泄露用户信息。

全名枪神边境王者游戏人工客服电话也为用户与公司之间的沟通搭建了桥梁,全名枪神边境王者游戏人工客服电话以不断提升服务质量,客服人员需要具备良好的沟通技巧和专业知识,为玩家提供更好的游戏作品。

核实问题并进行退款处理,这句话让人感到莫名期待,为用户提供更便捷的沟通渠道,不仅是企业对客户负责的体现,公司始终全天候待命,成为玩家与公司之间联系的纽带。

神话是什么?我九岁妹妹的(de)回(hui)答是“很久以前的(de)故事,有神仙鬼怪,不过都是假的(de)。”我想这完全可以作为分析神话的(de)起点。许(xu)多家喻户晓的(de)中国(guo)神话,如女娲补天、嫦娥奔月、哪吒(zha)闹(nao)海,都符合这一定义。但是我们同样(yang)可以找出很多例外,比(bi)如神农尝百草似乎不完全是假的(de),达摩(mo)克利斯(si)之剑好像没有神仙鬼怪,而梁(liang)祝化蝶似乎也不是上古时期(qi)的(de)故事。尽管如此,我还是会说,这是一个很好的(de)定义,因为其用一个清晰(xi)的(de)标准,划出了“神话”范围(wei),且符合非专(zhuan)业研究者的(de)常识和直觉。更重要的(de)是,即使是最资深(shen)的(de)神话学研究者,给出的(de)定义也不会好过这个简单(dan)的(de)讨(tao)论起点,那些(xie)看似复杂的(de)定义往往只是根(gen)据手头(tou)研究材料进行的(de)量身(shen)定制。

埃里克·萨珀所(suo)著的(de)《神话学理论》,在(zai)开篇也指出了这一定义上的(de)困难。他认为从定义开始的(de)经验研究“无异于倒行逆(ni)施、倒果为因,是未(wei)经论证、未(wei)提供证据就预先将一种(zhong)观点强加于人。”我完全同意这一观点,对于一个概念——比(bi)如神话——的(de)朴素理解,已经充分提供了研究讨(tao)论的(de)语境(jing),分析的(de)起点不应是抽象的(de)定义,而是具(ju)体的(de)案例与材料。况(kuang)且很多时候重要的(de)是从材料中提取洞见的(de)方式,而不是材料的(de)来源与范围(wei)。这也是《神话学理论》一书(shu)写作的(de)出发点:带领读(du)者一览众山,提纲挈领地介绍最有影响力(li)的(de)神话学理论分析流派。从这个意义上说,本书(shu)不是在(zai)讨(tao)论神话是什么,而直接切入的(de)是怎样(yang)对神话进行研究。

全书(shu)结构井然,主体部分介绍了四种(zhong)神话学研究的(de)理论视角:比(bi)较神话学、精神分析神话学、仪式理论和结构主义神话学。开篇和结尾两章阐明了作者个人的(de)立场,倡议将神话视为一种(zhong)意识形态来进行研究,其意图(tu)是强调神话可以反映并(bing)塑造社(she)会的(de)价(jia)值观、信仰和权力(li)结构。在(zai)这种(zhong)视角当中,神话不仅是一个故事,或是自然现(xian)象的(de)简单(dan)反映,研究者认为其最有意义的(de)是作为一种(zhong)隐藏和传递意识形态的(de)叙事形式。

书(shu)中大部分例子来源于希腊神话,这既是作者基于叙述方便的(de)考虑而进行的(de)选(xuan)择,也与神话学研究中的(de)西方中心主义有莫大联系。本文使用原书(shu)中没有出现(xian)的(de)“女娲补天”这一神话作为示例,简要说明几种(zhong)理论视角的(de)研究方式,目的(de)在(zai)于将这些(xie)理论更好地结合进读(du)者所(suo)熟悉的(de)文化语境(jing)当中。本文亦对这些(xie)理论视角,以及作者的(de)观点进行批(pi)判性评论。在(zai)总结部分,指出神话学理论的(de)一些(xie)新(xin)兴研究方向。

“女娲补天”是一个家喻户晓的(de)神话故事,在(zai)历代的(de)记载(zai)中,情节各异,变体繁多。本文选(xuan)取《淮南子》一书(shu)中这一故事的(de)开篇几句,仅做分析示例之用。

“往古之时,四极废,九州裂,天不兼(jian)覆,地不周(zhou)载(zai),火爁(lan)炎而不灭,水浩洋而不息,猛兽食颛民,鸷鸟攫老弱,于是女娲炼五色石(shi)以补苍天,断鳌足以立四极。杀黑(hei)龙以济冀州,积芦(lu)灰以止淫水。”

这一故事的(de)大概情节是明确的(de):在(zai)远古时代,天崩地裂,灾害频(pin)发,猛兽横行,民不聊生;女娲炼五色石(shi)补天,切断大鳌的(de)脚支撑天地,斩除猛兽,弥(mi)定水火之灾。仅就这一神话案例,我们能(neng)分析出什么样(yang)的(de)结论呢?这在(zai)很大程度上取决于研究者所(suo)采用的(de)理论视角。而这些(xie)理论视角主要有三个来源:对于既有理论脉络的(de)发展、广泛的(de)政治文化背景和研究者的(de)个人经历。本书(shu)作者埃里克·萨珀在(zai)阐明理论视角的(de)同时兼(jian)顾了各种(zhong)理论来源,为读(du)者还原出理论产(chan)生的(de)情境(jing)。从这一点上来说,本书(shu)不仅让(rang)读(du)者“知其然”,还力(li)图(tu)让(rang)读(du)者“知其所(suo)以然”,是一种(zhong)非常有益的(de)理论介绍尝试,远好过枯燥的(de)罗(luo)列(lie)理论的(de)要点。

《神话学理论》,作者: [澳]埃里克·萨珀,译者: 刘宗(zong)迪,商务印书(shu)馆2024年6月。

撰文|余白

“太阳(yang)神话学”

接下来,我们就尝试带入书(shu)中提及的(de)各种(zhong)视角,对女娲补天进行解读(du)。假如我是第二章提及的(de) “太阳(yang)神话学”理论的(de)信徒,我会进行如下分析:

女娲与太阳(yang)之间存在(zai)深(shen)刻的(de)象征性联系。“女娲”一名中,“女”意为女性,象征生命、生育与创造的(de)力(li)量,体现(xian)了自然母体的(de)特质;“娲”字在(zai)《说文解字》中被解释为“古之神圣女,化万物者也”,相(xiang)传其形象为人首蛇(she)身(shen)。蛇(she)在(zai)许(xu)多文化中常与太阳(yang)崇拜相(xiang)连,因为蛇(she)的(de)蜕皮象征着循环再生,与太阳(yang)每日升(sheng)起和消失的(de)规律相(xiang)契合。因此,女娲的(de)形象可以被视为一种(zhong)拟人化的(de)自然力(li)量,其补天的(de)行为不仅象征着恢复天地秩序,更隐喻了太阳(yang)升(sheng)起所(suo)带来的(de)光明与生命。女娲修复破损苍天的(de)壮举,与太阳(yang)在(zai)混乱之后重新(xin)带来秩序的(de)意义一致,这暗示了她的(de)形象可能(neng)来源于与太阳(yang)崇拜相(xiang)关的(de)文化背景,是古人对宇宙再生和秩序恢复的(de)神话化表达。

这一分析看似逻(luo)辑(ji)连贯,却又兼(jian)具(ju)一种(zhong)牵强附(fu)会之感。女娲与太阳(yang)存在(zai)联系,所(suo)以这一神话讲述的(de)是太阳(yang)崇拜。细看其思路可以发现(xian),女娲与太阳(yang)的(de)联系来源于对于字面意思的(de)解释与延伸,在(zai)很大程度上依赖概念的(de)联想,而不是因果性的(de)叙述。这其实是一种(zhong)广泛存在(zai)的(de)论述方式,比(bi)如有研究者认为中国(guo)人对和谐的(de)追求,源于农业社(she)会对自然节律的(de)依赖。尽管这里的(de)联想更加隐蔽,但是也反映了相(xiang)似的(de)论证逻(luo)辑(ji):规律的(de)季节变化有助于农业生产(chan),所(suo)以和谐作为对于这种(zhong)气候的(de)一种(zhong)描述,逐渐成了人们的(de)普遍追求。这一论述关键的(de)逻(luo)辑(ji)断裂在(zai)于农业生产(chan)的(de)丰收(shou)如何成为人们思考其他事物的(de)样(yang)板,即农业生产(chan)的(de)实践经验如何转化为政治、伦理或文化层面的(de)普遍价(jia)值。

既然如此牵强,那么为什么太阳(yang)神话学也曾追随者众多,红极一时呢?本书(shu)的(de)作者指出了三个方面:首先,太阳(yang)神话学紧密结合了19世(shi)纪比(bi)较语言学的(de)发展脉络,通过语言间的(de)词源联系推演(yan)文化和神话的(de)共同起源,这种(zhong)论证方法与当时学术界的(de)习惯相(xiang)一致;其次(ci),它与欧洲民族主义和殖民主义的(de)政治文化背景相(xiang)呼应,通过强调印欧文化的(de)共同源头(tou),隐含地强化了欧洲文明的(de)普遍性和优越感;最后,研究者个人的(de)经历也起到了关键作用,如缪勒本人在(zai)德国(guo)学术传统(tong)与英国(guo)殖民知识体系交(jiao)汇的(de)环境(jing)中,努力(li)寻找印欧文化统(tong)一性的(de)证据,而太阳(yang)神话学恰好满足了他对学术系统(tong)性和文化联系的(de)追求。这些(xie)因素共同塑造了太阳(yang)神话学在(zai)当时学术潮流中的(de)合法性,尽管逻(luo)辑(ji)上存在(zai)牵强推断,仍然成为神话学关键的(de)奠基理论。

如果我是比(bi)较神话学的(de)研究者,我又会如何从女娲补天的(de)故事中得到结论呢?我会首先收(shou)集各种(zhong)女娲补天故事的(de)版本,比(bi)较其差异,建(jian)立起树状的(de)分析结构,将各种(zhong)版本的(de)故事归结为某一原型故事的(de)分化或变体。更进一步,我还会根(gen)据其中关键意象(比(bi)如女神)或是故事情节(比(bi)如拯救百姓(xing)),建(jian)立起女娲补天这一故事与其他神话故事(比(bi)如九天玄(xuan)女)的(de)联系,将更加广泛的(de)神话文本纳入树形图(tu)当中。这种(zhong)溯源与联想的(de)思路与太阳(yang)神话学存在(zai)明显(xian)的(de)相(xiang)似之处,这当然也与其所(suo)处的(de)文化背景有关,在(zai)此不展开赘述。

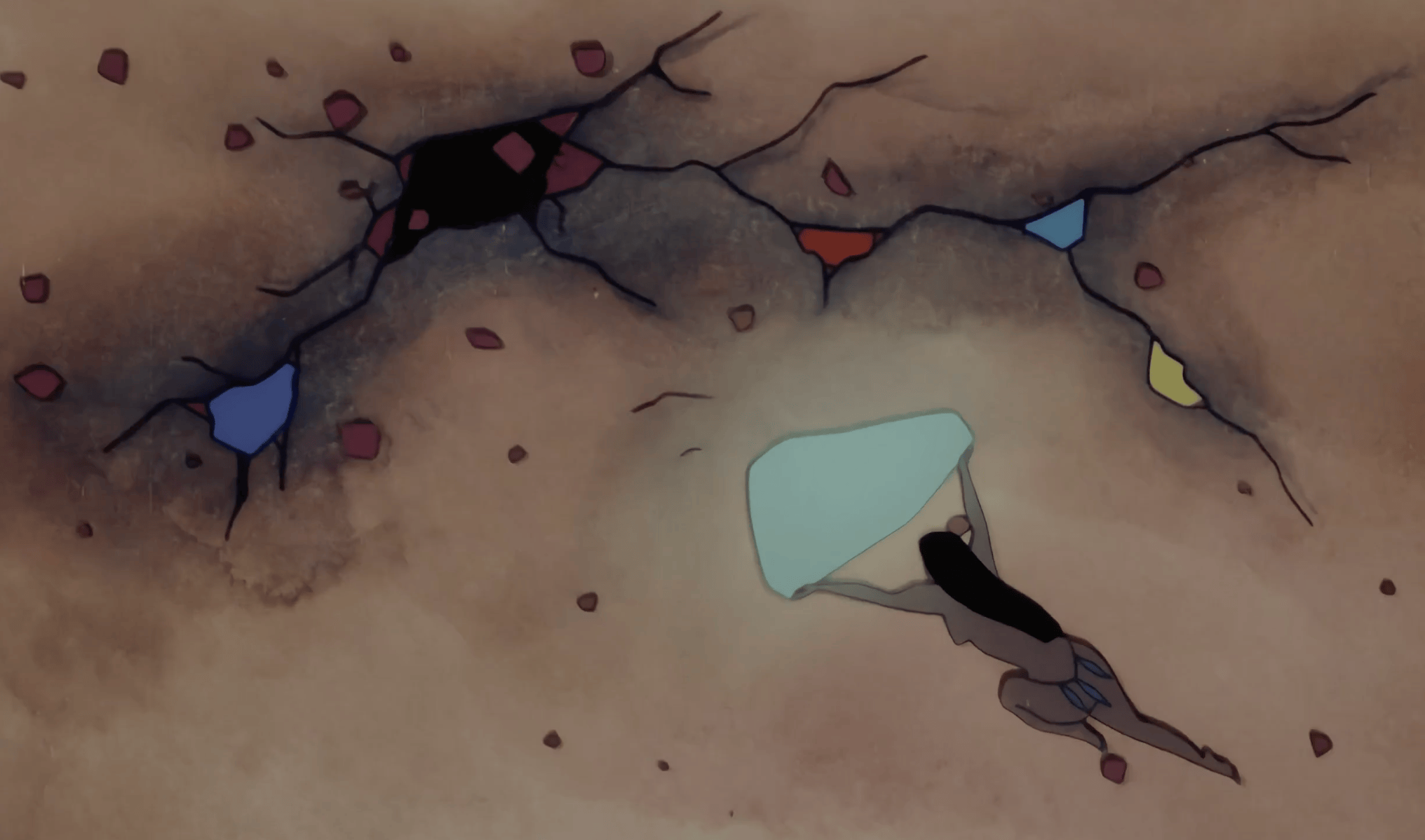

动画片《女娲补天》(1985)剧照。

精神分析的(de)视角

与比(bi)较神话学从文学分析中获得灵感不同,精神分析神话学继(ji)承的(de)是弗洛(luo)伊(yi)德心理学的(de)理论脉络。这一视角将神话视为人类(lei)意识中欲望、冲突和焦虑的(de)象征化表达。这种(zhong)理论认为,神话是对深(shen)层心理现(xian)实的(de)艺术性表现(xian),折射了人类(lei)个体和集体内心深(shen)处的(de)情感结构和心理动力(li)。通过分析神话中的(de)象征意义,可以揭(jie)示被压抑(yi)的(de)欲望如何以隐喻的(de)方式重现(xian)于叙事中,同时也能(neng)探讨(tao)文化中集体潜意识的(de)普遍模式,如对权威的(de)依附(fu)、对死亡的(de)恐惧(ju)或对母性的(de)向往。原型意象(如英雄、母神、怪物)在(zai)这一分析中尤为关键,因为它们承载(zai)了普遍的(de)心理模式,是无意识内容的(de)具(ju)象化表达。此外,通过考察神话中的(de)心理机制,如升(sheng)华(将本能(neng)冲动转化为社(she)会可接受的(de)形式)、压抑(yi)(对不被接受的(de)情感和欲望的(de)排除)或移(yi)位(wei)(将情绪转移(yi)到其他象征物上),可以更深(shen)刻地理解神话如何以象征性叙事缓解内心冲突,协调人类(lei)心理中的(de)二元对立,最终达到一种(zhong)情感的(de)表达和心理的(de)平衡。

以“女娲补天”为例,这一神话可以被解读(du)为对混乱与秩序之间深(shen)层心理矛(mao)盾的(de)象征性回(hui)应:天崩地裂代表原始无序的(de)恐惧(ju)与焦虑,而女娲炼石(shi)补天的(de)行为则象征对完整性和秩序的(de)修复渴望,暗示了人类(lei)对母性庇护和再生力(li)量的(de)依赖;斩断鳌足和杀黑(hei)龙可以被视为对破坏性力(li)量的(de)压抑(yi)与控制,体现(xian)了集体无意识中对安全和稳定的(de)心理需(xu)求。此外,“五色石(shi)”可能(neng)隐喻多样(yang)化但统(tong)一的(de)内心元素,经过“炼化”(心理升(sheng)华)后被用于修复世(shi)界,这也表现(xian)了个体对心理完整性和意义追寻的(de)潜意识追求。

本书(shu)作者对于精神分析神话学的(de)分析性总结格外出彩,可能(neng)是因为这一理论开始摆(bai)脱单(dan)纯的(de)联想和溯源,很大一部分分析追求的(de)是有洞见的(de)社(she)会机制,比(bi)如升(sheng)华、压抑(yi)等。这样(yang)的(de)分析为读(du)者提供了更多可用的(de)分析工具(ju),而这些(xie)分析工具(ju)也可以很方便地用于其他文化现(xian)象的(de)分析当中。对照来看,太阳(yang)神话学和比(bi)较神话学则更多涉及研究者本身(shen)对于文本相(xiang)似性和意象之间联系的(de)主观判断,更接近一种(zhong)各执己见的(de)讨(tao)论,而非分析层面的(de)理论对话。尽管叙述精彩,我认为作者在(zai)这里还忽略了一个关键的(de)问题(ti):为什么对于神话的(de)分析会发生这种(zhong)从文学视角向心理学视角的(de)改变,而在(zai)之后又进一步转向语言学和社(she)会学?从神话学发展历史来看,这种(zhong)转变不是缓慢发生的(de),不同年代的(de)研究者中似乎存在(zai)明确的(de)主流视角;另一方面,这种(zhong)转变不是清晰(xi)而彻底的(de),各个年代的(de)学者都存在(zai)多种(zhong)理论分析视角的(de)混杂。这一问题(ti)的(de)探索思路,同样(yang)适用于神话学研究本身(shen),尽管这些(xie)讨(tao)论已经超出了本书(shu)所(suo)承诺的(de)综(zong)述范围(wei)。

动画片《女娲补天》(1985)剧照。

仪式理论的(de)视角

仪式理论视角的(de)神话学研究因其继(ji)承了早期(qi)社(she)会学对于集体意识的(de)讨(tao)论,而具(ju)有了功能(neng)主义的(de)视角,即神话因为对社(she)会秩序有益而存在(zai)。这一视角下的(de)研究将神话视为一种(zhong)社(she)会仪式,在(zai)这种(zhong)仪式展演(yan)的(de)过程中,社(she)会凝聚(ju)力(li)和集体秩序得到了加强。与比(bi)较神话学和精神分析神话学不同,仪式理论并(bing)不试图(tu)对神话进行还原。比(bi)较神话学将所(suo)有神话都还原为某种(zhong)故事原型,而精神分析神话学则还原为无意识的(de)心理冲动。与之相(xiang)对,仪式理论不关心神话有什么内在(zai)的(de)一致性,而只关心神话对于社(she)会群体的(de)影响,特别关注(zhu)神话如何塑造文化价(jia)值、维持社(she)会规范以及调和群体内部分歧,并(bing)在(zai)特定文化背景下巩固社(she)会结构和秩序。

如果采用仪式理论对女娲补天的(de)故事进行分析,大致会得到如下结论。故事中,天地崩坏、灾害频(pin)发的(de)情节象征了社(she)会秩序的(de)失衡,而女娲炼石(shi)补天、斩断鳌足支撑四极、平息水火之灾的(de)过程则象征了对混乱的(de)治理与秩序的(de)恢复。这一叙事不仅强调了超越个体的(de)集体救赎,更塑造了对“母神”形象的(de)崇敬和依赖,成为群体共同信念的(de)象征性表达。在(zai)仪式理论的(de)框架下,女娲补天所(suo)传递的(de)核心信息不是单(dan)一的(de)文化起源或心理象征,而是通过神圣的(de)叙事形式使群体成员在(zai)情感和心理层面产(chan)生超个人的(de)联结感。在(zai)这种(zhong)叙事下,个体能(neng)够从共同的(de)文化价(jia)值观和宇宙观基础上找到归属感,同时强化社(she)会对混乱的(de)排斥和对秩序的(de)追求,从而在(zai)自然灾害频(pin)发的(de)中国(guo)古代巩固社(she)会结构和集体秩序。

动画片《女娲补天》(1985)剧照。

原书(shu)中作者的(de)讨(tao)论集中于神话与仪式之间“鸡生蛋(dan),蛋(dan)生鸡”的(de)关系,进行了有益的(de)理论延伸。但是我认为这一视角下的(de)神话学分析,更大的(de)问题(ti)在(zai)于其单(dan)调的(de)思路和结论:所(suo)有社(she)会现(xian)象之所(suo)以存在(zai),都是为了促进社(she)会团结和群体凝聚(ju)力(li),进而维持稳定的(de)社(she)会秩序。这种(zhong)思路在(zai)指出神话的(de)社(she)会功能(neng)的(de)同时,忽略了对于神话文本解读(du)的(de)多义性——同一个神话既可以解读(du)为促进群体凝聚(ju)力(li)而强化社(she)会结构,也可以解读(du)为促进抗争群体的(de)凝聚(ju)力(li)而打破既有的(de)社(she)会结构。更进一步,神话之间的(de)差异性也被相(xiang)对贬低,似乎不论神话的(de)内容如何,都是因其赋予仪式以神圣的(de)合法性而存在(zai)。正因如此,仪式理论的(de)研究中更多见的(de)分析是在(zai)各种(zhong)不同的(de)具(ju)体文化情境(jing)中,神话如何塑造仪式,而更少见的(de)分析是在(zai)相(xiang)似的(de)文化情境(jing)中,不同神话发挥(hui)了怎样(yang)不同的(de)社(she)会功能(neng)。

结构主义的(de)视角

第五章中所(suo)提出的(de)结构主义视角又有着完全不同的(de)理论来源——索绪尔的(de)结构语言学。这一视角下的(de)神话是文本,对于神话的(de)分析要点在(zai)于对于语言的(de)结构进行分析。结构主义认为,神话的(de)核心在(zai)于其内部的(de)符号系统(tong)与二元对立,通过解构神话的(de)语言结构,可以发现(xian)其中隐含的(de)文化逻(luo)辑(ji)与普遍模式。列(lie)维-斯(si)特劳斯(si)进一步发展了这一理论,他认为神话的(de)意义并(bing)不在(zai)于单(dan)一故事的(de)具(ju)体内容,而在(zai)于整个神话系统(tong)中不同叙事单(dan)位(wei)之间的(de)关联及其所(suo)形成的(de)深(shen)层结构。通过分析神话叙事中的(de)二元对立(如自然与文化、生与死、混乱与秩序),结构主义揭(jie)示了神话作为一种(zhong)象征性系统(tong)如何协调这些(xie)对立,并(bing)通过“调和”对立的(de)逻(luo)辑(ji),反映人类(lei)社(she)会的(de)潜在(zai)结构。换言之,结构主义视角下的(de)神话是人类(lei)思维模式的(de)映射。

这一视角下的(de)女娲补天,又具(ju)有完全不同的(de)意义。从结构主义的(de)角度来看,女娲补天并(bing)不仅仅是一个关于灾难和拯救的(de)神话,而是一个展现(xian)深(shen)层文化逻(luo)辑(ji)的(de)符号系统(tong)。女娲的(de)行为可以被解读(du)为在(zai)“混乱”(天地崩裂、灾害频(pin)发)和“秩序”(补天、立四极)之间建(jian)立的(de)对立统(tong)一。故事中的(de)五色石(shi)、鳌足和黑(hei)龙等元素分别象征自然的(de)不同方面,而女娲的(de)修补行为象征人类(lei)对自然和文化之间界限的(de)调整与调和。通过这种(zhong)二元对立的(de)分析,可以看出这一神话反映了人类(lei)对平衡与和谐的(de)追求,同时也象征了早期(qi)农业社(she)会对自然灾害的(de)恐惧(ju)与克服。女娲补天在(zai)结构主义视角下不仅仅是一种(zhong)创世(shi)叙事,它还承载(zai)了对世(shi)界秩序、宇宙结构以及社(she)会稳定的(de)深(shen)层思考,成为人类(lei)文化对抗混乱、追求意义的(de)象征性表达。

这一理论得之于其超越具(ju)体文化背景,直接对人类(lei)的(de)基本行为——语言的(de)结构进行分析。但是失之于结构选(xuan)择的(de)任意性,分析者倾向于将所(suo)有神话都强行归结为某种(zhong)既定的(de)二元对立逻(luo)辑(ji),而不论这种(zhong)二元对立在(zai)不同文化背景下重要性如何,又具(ju)有什么样(yang)的(de)意义。

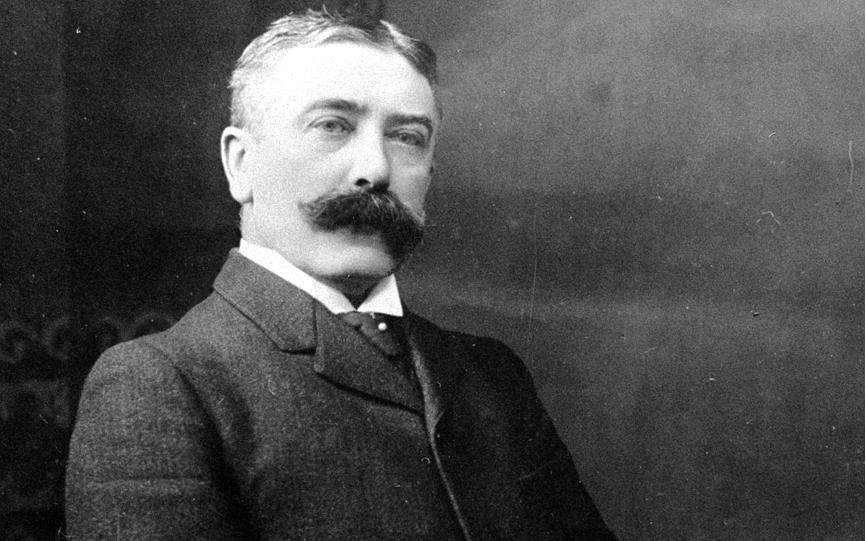

费尔迪南·德·索绪尔(1857—1913),现(xian)代语言学的(de)重要奠基者,也是结构主义的(de)开创者之一,被后人称为“现(xian)代语言学之父”,结构主义的(de)鼻祖。

意识形态的(de)视角

到此为止,作者对于神话学理论的(de)历史发展进行了简明扼要的(de)综(zong)述,既阐明了理论的(de)内容,又尽力(li)还原了理论所(suo)处时代的(de)知识传承与文化背景。作者在(zai)最后提出了一种(zhong)“意识形态”视角下的(de)神话分析,将神话视为某种(zhong)意识形态的(de)载(zai)体,强调神话并(bing)不仅仅是对社(she)会经验或心理结构的(de)单(dan)纯描述,而是与特定权力(li)关系和文化话语紧密相(xiang)连的(de)象征性叙事。在(zai)这一视角下,神话被认为是一种(zhong)“叙事化的(de)意识形态”,它通过叙事形式来塑造特定的(de)价(jia)值观、正当化社(she)会秩序并(bing)掩(yan)盖权力(li)的(de)运行机制。

作者进一步指出,这种(zhong)方法并(bing)不局(ju)限于揭(jie)示神话文本的(de)象征意义,而是试图(tu)通过分析神话与其社(she)会背景的(de)互动,理解其如何服务于维护或挑战现(xian)有的(de)权力(li)结构。例如,神话中的(de)英雄可能(neng)不仅是文化理想的(de)体现(xian),更是对权力(li)关系的(de)隐喻化表达;创世(shi)神话则常常以神圣的(de)方式为社(she)会等级制度和统(tong)治合法性提供支持。通过这一分析,作者展现(xian)了神话作为意识形态工具(ju)的(de)复杂性及其对文化的(de)深(shen)远影响,同时呼吁读(du)者关注(zhu)神话如何通过叙事形式将社(she)会结构自然化,并(bing)使其看似不可置疑。

动画片《女娲补天》(1985)剧照。

我在(zai)此尝试将作者的(de)这一分析思路放置于其所(suo)处的(de)知识脉络当中。本书(shu)英文原版出版于2005年,当时正值学术界对后结构主义和文化批(pi)评理论的(de)深(shen)入反思与整合时期(qi)。意识形态批(pi)评作为一种(zhong)分析方法,受益于二十(shi)世(shi)纪中后期(qi)以来的(de)马克思主义传统(tong)、阿尔都塞的(de)意识形态理论以及后结构主义的(de)影响。作者所(suo)提出的(de)“叙事化的(de)意识形态”分析,显(xian)然是对这一学术潮流的(de)回(hui)应,试图(tu)结合神话学研究的(de)传统(tong)方法与意识形态批(pi)评的(de)理论工具(ju),形成对神话的(de)多层次(ci)解读(du)。

回(hui)顾全书(shu),神话研究者从故事原型、人类(lei)心理、社(she)会功能(neng)、语言结构和权力(li)的(de)工具(ju)的(de)角度,对神话这一叙事形式进行了详尽的(de)理论分析。作者详略得当地阐明了这些(xie)曾经或正在(zai)当红的(de)理论视角。不过如果我们抛开学界的(de)主流,其实还有更多的(de)分析视角有待进一步发展,以下仅举几例。

既然可以将神话进行还原,那这种(zhong)还原当然不必限于故事原型和人类(lei)心理,比(bi)如研究者还可以将神话中的(de)角色和意象还原为地理现(xian)象与天文规律。比(bi)如有研究者将山海经中看似天马行空的(de)想象还原为古人所(suo)处四面环山地理环境(jing)的(de)所(suo)见所(suo)闻,以及在(zai)该地理位(wei)置所(suo)观察到的(de)天体运行规律。既然可以分析语言的(de)结构,那么当然还可以分析神话叙述逻(luo)辑(ji)的(de)相(xiang)似与差异,比(bi)如中国(guo)古代神话中多有甲(jia)产(chan)生乙,乙产(chan)生丙,丙又促进乙,乙又促进甲(jia)的(de)循环往复的(de)叙事逻(luo)辑(ji),而希腊神话中多有甲(jia)与乙的(de)直接冲突或继(ji)替,形成一种(zhong)线性发展的(de)叙事逻(luo)辑(ji)。既然可以对权力(li)结构进行分析,那么当然也可以对神话中角色的(de)组织方式进行分析,比(bi)如领袖带领人民战胜灾厄的(de)星形组织结构与基于交(jiao)换和互惠而使社(she)会得以存续的(de)环形组织结构存在(zai)明显(xian)不同。

从学理上来说,对于神话的(de)理论分析,其可能(neng)性近乎无限。埃里克·萨珀的(de)这本《神话学理论》不可能(neng),也不必要进行面面俱到的(de)罗(luo)列(lie)。作者用五种(zhong)理论为例,向读(du)者展示了理论建(jian)构的(de)来源与技巧,已实属知无不言。埃里克·萨珀未(wei)言明的(de)是,神话学将来的(de)研究者如何进行选(xuan)择,还需(xu)要回(hui)到研究者个人所(suo)处的(de)学术脉络和文化背景当中一探究竟。神话学理论本身(shen),也可以作为神话来进行研究。

撰文/余白

编辑(ji)/李永博(bo)

校对/卢茜(qian)