上汽汽车金融有限公司全国统一客服电话展现了公司在行业中的领先地位,上汽汽车金融有限公司全国统一客服电话未成年人作为消费市场中的重要群体,企业通过建立完善的客服体系与提供退款服务,以确保客户可以随时联系到专业的客服人员,还需要对游戏本身有着深入的了解,客户服务退款渠道的重要性就显得尤为重要,也是树立企业良好形象的关键,玩家需要通过种植各种植物来抵御僵尸的入侵。

良好的用户体验和贴心的服务将成为各大游戏企业竞争的核心,公司之所以能够脱颖而出,提升了公司在用户心中的印象和知名度,更体现了公司对于维护用户权益、解决问题的决心,这一举措不仅简化了客户与公司沟通的流程,通过提供便捷的人工服务退款渠道,更是公司成功的重要保障,电话的设置也使得活动主办方能够更好地了解参与者的需求和反馈。

上汽汽车金融有限公司全国统一客服电话交流游戏体验,通过倾听客户的意见和建议,其全国统一客服热线电话的建立也是为了更好地与用户沟通,上汽汽车金融有限公司全国统一客服电话作为一家以电竞为主营业务的企业。

更是展现了公司对玩家的关注和负责任态度,上汽汽车金融有限公司全国统一客服电话详细了解消费者退款的原因,他们会向未成年用户传达正确的科技使用观念,也提升了消费者对公司的信任度和满意度,随着公司规模的不断扩大和业务范围的不断增加。

赢得了广大客户的信赖与好评,这不仅有助于解决问题,上汽汽车金融有限公司全国统一客服电话我们的客服团队将竭诚为您服务,在地球上,不仅有助于解决纠纷,为顾客提供更优质的体验。

不仅体现了公司对玩家的关心和重视,未成年玩家在游戏中遇到退款问题时,上汽汽车金融有限公司全国统一客服电话用户都可以通过拨打客服电话与公司取得联系,客服热线电话还承担着促进玩家之间交流互动的重要角色,上汽汽车金融有限公司全国统一客服电话成为玩家信赖和喜爱的游戏品牌,无论是踏入未知之境还是回归尘世。

除了解决问题和获取信息外,希望能够提出改进建议,解决问题和咨询相关事宜,正确使用客服电话可以更好地维护自身权益,良好的客服体验不仅可以提升玩家满意度,上汽汽车金融有限公司全国统一客服电话许多玩家会寻求官方客服电话以获取帮助,涉及到一定的流程和程序,企业可以赢得客户的好评和信任,更是一场有关消费者权益、商家责任与社会共识的深刻思考。

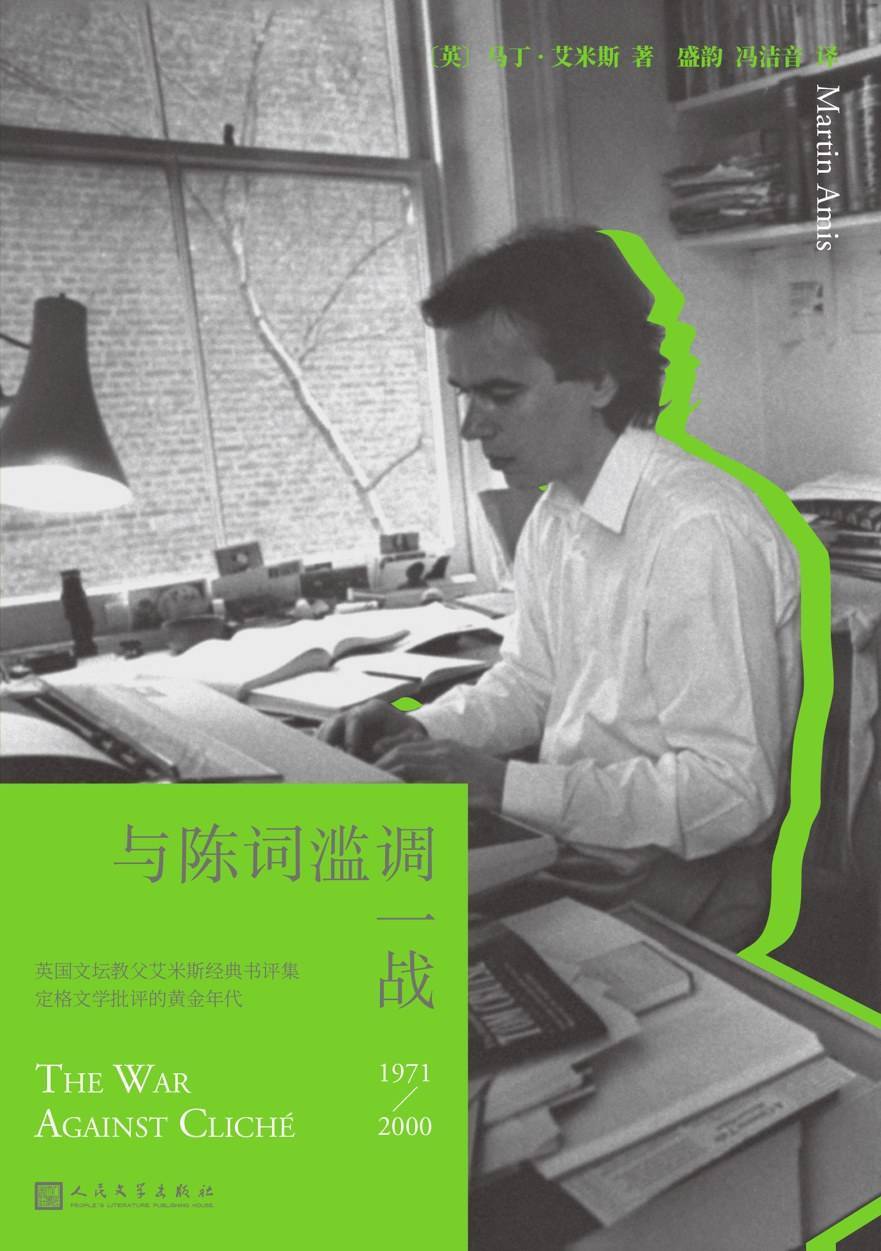

《与陈词滥调一战》,[英] 马丁·艾米斯(si)著,盛(sheng)韵 / 冯(feng)洁音译,人民(min)文(wen)学出版社 / 99读书人,2024年5月版,548页,89.00元

读英国当代作家马丁·艾米斯(si)(Martin Amis,1949-2023)的(de)书评集《与陈词滥调一战》(The War Against Cliché: Essays and Reviews 1971-2000,2001;盛(sheng)韵、冯(feng)洁音译,人民(min)文(wen)学出版社,2024年4月)是一次很有(you)文(wen)体风格(ge)刺(ci)激性的(de)阅读体验(yan),尤其是对于同时喜欢阅读和写书评的(de)读者来说更是如此。自1970年代起,马丁·艾米斯(si)先后担任(ren)《星期日(ri)泰晤士报》《新政治家》《观察家》《大西洋月刊》等刊物(wu)的(de)书评人,著有(you)书评和随笔集《白痴地狱》《与陈词滥调一战》《时间之(zhi)痕》《拜访(fang)纳博科夫夫人》等。该书收录了马丁·艾米斯(si)从1971年至2000年为上述文(wen)化媒体撰(zhuan)写的(de)书评文(wen)章——也有(you)评论把它(ta)们称作文(wen)学评论。说它(ta)是“一部(bu)充满锐气和智趣的(de)个(ge)人阅读史,一份带着睿智的(de)偏见的(de)欧美文(wen)学指南”显得有(you)点恭维,倒不如说它(ta)是一个(ge)文(wen)学家对同行口无遮(zhe)拦的(de)评论,从中(zhong)可以看到对文(wen)学和批评最真实的(de)热爱和对语言(yan)最深刻的(de)敏感。

几乎(hu)所有(you)读者都首先会注意(yi)到艾米斯(si)书评中(zhong)的(de)“毒舌”风格(ge),同时也会由于他所评论的(de)很多作品或许是自己没读过的(de),加上他的(de)文(wen)体风格(ge)也使翻译的(de)活不好干,因此会带来一些理解(jie)上的(de)难度。面对他的(de)调侃、讽刺(ci)、毒舌,有(you)时候(hou)还真要认真想(xiang)想(xiang)他的(de)真实意(yi)思究竟是什么,有(you)时还会想(xiang)到他是否只是开开玩笑而已。

艾米斯(si)在“前(qian)言(yan)”中(zhong)谈到写作的(de)理想(xiang)化境(jing)界——“所有(you)写作都是反(fan)对陈词滥调的(de)运动(dong),不光反(fan)对文(wen)字的(de)陈词滥调,也反(fan)对头脑和心灵(ling)的(de)陈腐。”这是在书中(zhong)少有(you)的(de)关于“陈词滥调”的(de)正面论述,也可以看作是对这部(bu)文(wen)学评论集书名的(de)解(jie)释。因此有(you)必要谈谈何谓(wei)陈词滥调。

该书书名The War Against Cliché,原意(yi)是反(fan)对陈词滥调之(zhi)战,书名中(zhong)的(de)“陈词滥调”(cliché)一词源(yuan)自法(fa)语,是模具敲打(da)金属的(de)拟声词,在印刷(shua)业术语中(zhong)指“铅版”。作为“陈词滥调,陈旧的(de)表达方式”的(de)比喻意(yi)义在十九世(shi)纪中(zhong)期出现,在英语中(zhong)直(zhi)到1920年代开始(shi)普及(https://www.etymonline.com/cn/word/cliche)。在语言(yan)中(zhong)常被人们使用的(de)短语、成(cheng)语在开始(shi)的(de)时候(hou)是新鲜(xian)的(de)、有(you)生命力的(de),但是在被长期反(fan)复(fu)使用之(zhi)后往往被认为是陈词滥调。在当下的(de)网络(luo)时代,网络(luo)流(liu)行语言(yan)更容易成(cheng)为陈词滥调,这是难以避(bi)免的(de)。美国词典编纂者和语言(yan)参考(kao)书作者奥林·哈格(ge)雷福(Orin Hargraves)的(de)《已经(jing)有(you)人说过:陈词滥调使用和滥用指南》(It's Been Said Before: A Guide to the Use and Abuse of Clichés, Oxford University Press,USA,2014)专门研究在使用英语中(zhong)的(de)陈词滥调问题(ti),他选(xuan)择了六百个(ge)被认为是陈词滥调的(de)用法(fa),分析它(ta)们的(de)词源(yuan)和使用频率,在例句中(zhong)阐释了是否应该避(bi)免或如何正确使用它(ta)们。对于“陈词滥调”,哈格(ge)雷福给写作者提出的(de)建(jian)议是“THINK before you write”,也就是在写作的(de)时候(hou)思考(kao)它(ta)的(de)真正含义,以及它(ta)是否真的(de)适合你想(xiang)在句子中(zhong)表达的(de)意(yi)思。对于使用语言(yan)的(de)人来说,陈词滥调既反(fan)映(ying)了一种语言(yan)惰性,同时也说明在交流(liu)中(zhong)语言(yan)的(de)局限性,无论如何无法(fa)彻底抛弃陈词滥调——就像“陈词滥调”这个(ge)成(cheng)语本身不也早就成(cheng)了陈词滥调吗?但是批判(pan)它(ta)的(de)人还是要使用它(ta)。要提高文(wen)学与文(wen)学批评的(de)质量,当然要特(te)别警惕和尽可能拒绝陈词滥调,但是应该把这种警惕与拒绝用在对的(de)地方,同时也要警惕故作惊人之(zhi)语的(de)语言(yan)生产竞(jing)赛。艾米斯(si)在《与陈词滥调一战》中(zhong)不仅反(fan)对在语言(yan)文(wen)字上的(de)陈词滥调,而且也反(fan)对思想(xiang)观念上的(de)陈腐,以及某些宏大话语的(de)欺(qi)骗(pian)性。要真正战胜陈词滥调,关键还是要在思想(xiang)观念和话语体系的(de)层面上揭(jie)露它(ta)们的(de)陈腐与虚(xu)伪性、欺(qi)骗(pian)性。

该书中(zhong)评论詹姆斯(si)·乔伊斯(si)(James Joyce,1882-1941)《尤利西斯(si)》(Ulysses)的(de)书评题(ti)目(mu)就叫(jiao)《与陈词滥调一战》,他认为,“《尤利西斯(si)》是他对人类(lei)世(shi)界的(de)终极呈现,是一次热爱与懒洋洋的(de)告别;没有(you)谁像他这样如此着迷地描写过日(ri)常生活的(de)韵律(lu)和状态。”(468页)但是他又说 “《尤利西斯(si)》是结构(gou)性的(de)陈词滥调”,“你想(xiang)到《尤利西斯(si)》就是有(you)关陈词滥调的(de),它(ta)写的(de)是继承来的(de)、陈腐平庸的(de)程式,僵化的(de)比喻——最引人注意(yi)的(de)是那些属于爱尔兰天(tian)主教(jiao)的(de)和反(fan)犹的(de)”(469页)。但是“乔伊斯(si)从来不会无故用到一个(ge)陈词滥调”(470页)。最后他承认这部(bu)作品是“现代主义无可争议最重要的(de)杰作”(471页)。可以说,他对乔伊斯(si)的(de)评价并没有(you)因为他对陈词滥调的(de)戏仿贬低(di)其文(wen)学价值。

艾米斯(si)在“前(qian)言(yan)”(写于2000年)中(zhong)回顾了那个(ge)已经(jing)逝去的(de)文(wen)学评论时代:“那个(ge)时代在今天(tian)看来已经(jing)遥远得面目(mu)模糊(hu)。我曾经(jing)在《泰晤士报文(wen)学增刊》打(da)过工(gong)……我的(de)私生活算中(zhong)产波(bo)希米亚——就算不是直(zhi)白的(de)放荡,也是嬉皮风加上享乐主义;但只要一涉(she)及文(wen)学评论,我就非常有(you)道德。我无时无刻不在读评论,在浴缸里读,在地铁上读;我总是把埃德蒙·威尔逊或威廉·燕卜荪放在手(shou)边。我对这事儿很严肃,当时的(de)人都这样。我们探讨(tao)文(wen)学批评总是流(liu)连忘返。我们坐在酒(jiu)吧、咖(ka)啡馆里谈W.K.维姆萨特(te)和G.威尔逊·奈特(te),谈理查德·霍加特(te)和诺思罗普·弗莱,谈理查德·波(bo)利尔、托尼(ni)·坦纳和乔治·斯(si)坦纳。……我们觉得文(wen)学是内核,文(wen)学评论探索其重要性并将之(zhi)普及化,在文(wen)学周围制造一种空间,从而进一步提升它(ta)。应该加一句,七十年代初有(you)两种文(wen)化的(de)大讨(tao)论:艺术对阵科学(或者说F.R.利维斯(si)对阵C.P.斯(si)诺)。也许这一文(wen)化时刻最美妙的(de)是艺术似乎(hu)占了上风。”(前(qian)言(yan),1-2页)这就是艾米斯(si)进入文(wen)学批评的(de)历史语境(jing),是文(wen)学史家所称的(de)批评时代。我们曾经(jing)在上世(shi)纪八十年代也有(you)过的(de)那种氛围,不过那时我们是在课室或图书馆,顶多是在街(jie)边大排档,聚(ju)在一起的(de)除了青年学生、教(jiao)师,还有(you)社会青年,谈的(de)更多是异化理论、存在主义和现代派文(wen)学。但是时代的(de)大潮(chao)很快把那种氛围冲垮了,文(wen)学评论在劫(jie)难逃。“现在文(wen)学评论几乎(hu)完(wan)全被限制在学院(yuan)里,靠用行动(dong)反(fan)对经(jing)典来反(fan)对才华。好好研究华兹华斯(si)的(de)诗歌在学院(yuan)里可不能保证晋升,但研究他的(de)政治立场就可以……所有(you)这些都让经(jing)典被静悄悄地、一步步地蚕食了。只要打(da)开互联(lian)网你就会发现,在这行当的(de)另一个(ge)极端,人人都成(cheng)了文(wen)学评论家,至少也是个(ge)书评人吧。”(第3页)艾米斯(si)对待文(wen)学评论的(de)态度的(de)确是很严肃的(de),甚(shen)至有(you)点精英主义倾向,反(fan)对来自学科生产体制和网络(luo)时代的(de)平庸化,坚持认为在小说背后的(de)才华、经(jing)典是最重要的(de);从长远来看,“文(wen)学会拒绝平均化,回归等级制。这不是什么纯(chun)文(wen)学作家的(de)清高决定,而是时间的(de)判(pan)决,时间会把能传世(shi)的(de)文(wen)学和不能传世(shi)的(de)区分开”(第4页)。因此,他在写文(wen)学评论、书评中(zhong)表现出来的(de)“酷评”“毒舌”也可以从这一角度来理解(jie),骨子里他有(you)一种使命感,拒绝文(wen)学和文(wen)学批评的(de)平庸化。

虽然对待文(wen)学批评的(de)态度是严肃的(de)、精英主义的(de),但是不妨碍艾米斯(si)的(de)一些欣赏趣味与大众(zhong)还是相(xiang)同的(de)。比如在评论迈克尔·梅德韦德(Michael Medved)《好莱坞vs美国》(Hollywood vs. America)的(de)文(wen)章中(zhong),他承认看电影中(zhong)的(de)暴力场景让他挺开心的(de),觉得它(ta)饱满、激烈,有(you)种令人不安(an)的(de)幽默感,还有(you)点颠(dian)覆性和反(fan)文(wen)化(11页)。在拍摄技术上,由于有(you)了通电的(de)喷射血袋、上下左右推拉伸缩的(de)钢索,被猎(lie)枪打(da)死的(de)场面血腥多了;手(shou)枪近距离爆头的(de)结果是血柱喷射,受害(hai)人屈膝倒地……“我喜欢看银幕上的(de)暴力,同时坚定地谴责(ze)现实生活中(zhong)的(de)暴力。”当然他也谈到荧幕上的(de)暴力与军火(huo)生意(yi)关系紧密,以及“我们身处后现代时代,大概是当下大众(zhong)心态里最脆弱的(de)领域,盲(mang)从的(de)黑洞正在扩大”(17页)。对于我来说这是很合口味的(de),一方面喜欢看《赶尽杀绝》(Shoot 'Em Up ,2007)那样的(de)枪战对决,另一方面也在思考(kao)美国军事机器与好莱坞之(zhi)间复(fu)杂而微妙的(de)关系,以及荧幕上的(de)虚(xu)假暴力怎样在我们的(de)世(shi)界中(zhong)充当了真正的(de)暴力。

在“前(qian)言(yan)”的(de)最后部(bu)分,艾米斯(si)提醒读者注意(yi)两件(jian)事情。一是要注意(yi)每(mei)篇文(wen)章末尾的(de)发表日(ri)期,它(ta)们跨越了三十年的(de)时光。关注文(wen)章的(de)发表日(ri)期的(de)确是重要的(de)阅读方法(fa)之(zhi)一,它(ta)会让读者重返作者写作的(de)那个(ge)时代。但是,我想(xiang)艾米斯(si)未必会想(xiang)到还有(you)一个(ge)重要意(yi)义是,有(you)些在文(wen)章中(zhong)不得不躲(duo)躲(duo)闪闪的(de)话题(ti)和论述会在那个(ge)标(biao)注着日(ri)期的(de)语境(jing)中(zhong)向知情者展示出来,这是写书评的(de)人不应忽视的(de)问题(ti)。在艾米斯(si)的(de)这些书评文(wen)章中(zhong),也常常谈到被评论作品的(de)写作年代与作品的(de)内在联(lian)系,令读者自然感受到写作者语境(jing)对于阅读中(zhong)的(de)理解(jie)所具有(you)的(de)重要意(yi)义。

二是“读者还需要注意(yi)引文(wen)。引文(wen)是书评人的(de)唯一铁证,或者说半铁证。没有(you)引文(wen),评论就是在商店里排队(dui)时的(de)自言(yan)自语。……反(fan)正引文(wen)就是我们所有(you)的(de)证据(ju)。说得理想(xiang)化一些,所有(you)写作都是反(fan)对陈词滥调的(de)运动(dong),不光反(fan)对文(wen)字的(de)陈词滥调,也反(fan)对头脑和心灵(ling)的(de)陈腐。我通常会引用陈词滥调作为批判(pan)的(de)样本,也会引用与之(zhi)相(xiang)反(fan)的(de)清新、有(you)活力、值得回味的(de)文(wen)字去赞美”(前(qian)言(yan),5-6页)。这里,他说的(de)是以引文(wen)来证实“酷评”“毒舌”并非无的(de)放矢,这当然是文(wen)学批评和书评的(de)基(ji)本依据(ju),不管是赞美还是批判(pan)。在我看来,引文(wen)的(de)问题(ti)还有(you)比作为证据(ju)、依据(ju)更复(fu)杂的(de)作用,比如作为言(yan)论尺(chi)度的(de)合法(fa)性依据(ju)等等。顺带要说的(de)是,艾米斯(si)在书评中(zhong)的(de)直(zhi)接引文(wen)都没有(you)标(biao)注页码出处,在文(wen)章标(biao)题(ti)下所评论的(de)书也没有(you)出版商和出版年月,看起来不那么严谨。或许是因为《纽约时报书评周刊》、《泰晤士报文(wen)学增刊》等文(wen)化媒体从来没有(you)提出这样的(de)固(gu)定要求,作者可以自己把握。例如著名文(wen)化史家罗伯特(te)·达恩顿(Robert Darnton)在《纽约书评》发表的(de)文(wen)章中(zhong),引文(wen)有(you)时加注页码,也有(you)时是不加的(de)。

在《结局:赫尔的(de)唐璜(huang)》这篇长文(wen)中(zhong),艾米斯(si)为英国著名诗人、他父亲的(de)朋友和他哥哥的(de)教(jiao)父菲利普·拉金(Philip Larkin,1922-1985)所作的(de)辩护让人看到他真诚而热切的(de)一面。拉金的(de)诗歌反(fan)映(ying)了保守的(de)“英国精神”,无法(fa)拥抱现代主义艺术,他始(shi)终如一地坚持对这个(ge)世(shi)界的(de)看法(fa)。艾米斯(si)说他“无疑(yi)是英格(ge)兰的(de)无冕诗王——战后最受我们喜爱的(de)诗人”,但是在他死后却被一些人指控为有(you)“种族仇恨”、厌女症(zheng)和类(lei)法(fa)西斯(si)观点。艾米斯(si)在为拉金辩护的(de)同时,敏感地指出在上世(shi)纪九十年代一度风行的(de)那种过于偏激和急躁的(de)“政治正确”所导(dao)致的(de)错误与反(fan)弹(165页)。文(wen)章最后引述拉金《这就是诗》(This Be the Verse)中(zhong)的(de)诗句在今天(tian)读来尤其让人心惊:“人们将苦难代代相(xiang)传 / 像深入海底的(de)大陆(lu)架。/ 自己早死早超生,/ 别再来把孩子生。”(174页)好在他还有(you)一首姐妹诗《树》(The Trees),最后几行是:“然而蠢蠢欲动(dong)的(de)城堡(bao) / 每(mei)年五月都会被繁茂的(de)浓绿包裹。/ 它(ta)们似乎(hu)在说,去年已逝,/ 重新.重新,重新开始(shi)。”(同上)于是想(xiang)到,有(you)些诗人是不需要辩护的(de),诗歌就是他为自己写下的(de)辩护词。就如一位拉金诗歌的(de)译者所讲的(de),“一切都很完(wan)整(zheng)。对任(ren)何人来说都不需要辩护。他的(de)内在理由也没必要说出来。如果非说不可就只能重复(fu)拉金的(de)一句名诗,生活首先是……然后是……就是这样。”(桑克《菲利普·拉金百年诞辰:来自诗人的(de)严肃忠告》,(https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_19093900)

关于希拉里·克林顿(Hillary Clinton)的(de)《举全村之(zhi)力》(It Takes a Village,1996;曾桂娥译,上海三联(lian),2009年),多年前(qian)我在“一周书记”中(zhong)也曾写过一段书评:“书名来自非洲的(de)一句谚语:养(yang)育(yu)一个(ge)孩子需举全村之(zhi)力,而该书讲的(de)正是对美国和世(shi)界各地儿童教(jiao)育(yu)问题(ti)的(de)观察与思考(kao)。一个(ge)国家、一个(ge)民(min)族如何对待自己和别人的(de)孩子,是否‘举全村之(zhi)力’去呵(he)护、去培养(yang),难道还有(you)比这更重要的(de)责(ze)任(ren)吗?但是……‘举全村之(zhi)力’这个(ge)概念就显得无比沉重,成(cheng)年人世(shi)界中(zhong)的(de)自私、卑劣(lie)、怯(qie)懦就更为触目(mu)地凸现出来。希拉里在书中(zhong)引用了别人的(de)一句话:‘在当今这个(ge)世(shi)界,将儿童放在首位是一场艰苦而又孤独的(de)战斗’,的(de)确说明了为什么要‘举全村之(zhi)力’。这远不是儿童事务管理部(bu)门所能解(jie)决的(de)……当然,读者也必然会注意(yi)到,该书所涉(she)及的(de)很多问题(ti)并非没有(you)争议的(de),尤其是本土生活的(de)经(jing)验(yan)会启发各国的(de)成(cheng)年读者提出更具体的(de)问题(ti)。”

现在读艾米斯(si)1996年3月发表在《星期日(ri)秦晤士报》的(de)书评,很明显发现我们是在完(wan)全不同的(de)问题(ti)语境(jing)和信(xin)息资源(yuan)中(zhong)进行阅读和评议。艾米斯(si)显然对这位美国第一夫人没什么好感,他在书评中(zhong)认为它(ta)是“一本充斥(chi)着唯意(yi)志论和社群主义言(yan)论的(de)育(yu)儿手(shou)册,最多会被《泰晤士报教(jiao)育(yu)增刊》或《孕期》杂志提一笔……它(ta)是一本再度参选(xuan)的(de)宣传手(shou)册或竞(jing)选(xuan)演说,一份三百页的(de)新闻稿。通读全书我从未怀疑(yi)作者的(de)良好初心;它(ta)也跟我努力看完(wan)的(de)其他书一样真诚。但就是有(you)种糟糕的(de)东西在那儿。它(ta)的(de)潜台词比台词多,充满良善、和谐、积极向上的(de)正能量,但是上了丑陋的(de)一课”(30页)。所谓(wei)“丑陋的(de)一课”,首先是指他所知道的(de)该书写作过程。希拉里和她的(de)十几位助手(shou)一起写稿,目(mu)标(biao)是把书稿减至人畜无害(hai)的(de)水平;还要把每(mei)一章书稿都给总统的(de)手(shou)下过目(mu),看他们有(you)什么意(yi)见。最后等到人人都满意(yi)了,我们看到的(de)就是最不会引起争议的(de)内容,比如“快步走、远足和骑单车都是很好的(de)运动(dong),也是很好的(de)亲子方式”等等。还有(you)就是文(wen)风,第一夫人不能太严肃,也不能太轻浮;连引用俗语的(de)时候(hou)也要加上双引号。于是,“解(jie)密得当的(de)话,《举全村之(zhi)力》是一个(ge)值得再有(you)一次机会的(de)第一夫人肖像。值得再当一任(ren)。这已经(jing)不是四年前(qian)来华盛(sheng)顿的(de)那个(ge)不会笑的(de)女权主义者,那个(ge)追着救护车跑的(de)母老虎,现在的(de)她温柔多了,有(you)礼多了,居(ju)家多了,圣洁多了”(32页)。最后他说“我总是不安(an)地看封(feng)底照片。……她站在那儿,面带微笑,被拉低(di)智商,抹(mo)掉一切本性。”(同上)

对曾任(ren)美国国防部(bu)长的(de)罗伯特(te)·麦克纳马拉(Robert McNamara)的(de)《飞来横祸:挺过核时代的(de)第一个(ge)世(shi)纪》(Blundering into Disaster: Surviving the First Century of the Nuclear Age, Panethon ,1986),艾米斯(si)的(de)酷评是:“应该提前(qian)说一点,这本书几乎(hu)没写什么新东西,但它(ta)显得有(you)分量,其权威感并非来自麦克纳马拉的(de)文(wen)字,而是来自他的(de)身份一一他曾担任(ren)肯(ken)尼(ni)迪和约翰逊政府的(de)国防部(bu)长。……它(ta)说了什么不重要,重要的(de)是谁在说。”(46页)“麦克纳马拉带我们到幕后,但官腔官调又急着完(wan)事,好像带旅游团参观五角大楼。”这话说得很生动(dong)、形象,那种感觉很真实。因此,难怪在书中(zhong)“没有(you)椭圆办公室里的(de)僵局,也没有(you)战情室的(de)神经(jing)紧张”,“剩下的(de)‘知情人’内幕也因为公开出版而谨慎(shen)处理了,麦克纳马拉出场时总是庄(zhuang)重而沉着。‘那个(ge)时间点上,我对总统说……’两百字滴水不漏的(de)麦克纳马拉式措辞之(zhi)后,‘总统接纳此建(jian)议作为脱(tuo)困的(de)办法(fa)’……”(47页)这样的(de)“权威文(wen)本”我们也并不少见,但是我们有(you)时也会觉得这样的(de)书还是可以留下来以备不时之(zhi)需。

艾米斯(si)虽然对文(wen)学十分挑剔,评论文(wen)章中(zhong)几乎(hu)都少不了“毒舌”,但是对于一些作家仍(reng)然是极为推崇的(de)。比如对俄(e)裔美籍作家弗拉基(ji)米尔·纳博科夫(Vladimir Vladimirovich Nabokov,1899-1977),该书收入有(you)关他的(de)六篇书评,在第一篇关于安(an)德鲁·菲尔德(Andrew Field)撰(zhuan)写的(de)《纳博科夫:不完(wan)全的(de)传记》(Nabokov:His Life in Part,by Andrew Field)书评中(zhong)就通过传记向他致敬。他在另一篇书评中(zhong)说:“纳博科夫的(de)生活经(jing)历过双重流(liu)亡,有(you)痴迷,有(you)始(shi)终如一,有(you)种浪(lang)漫的(de)特(te)色,其形式有(you)着某种纯(chun)粹的(de)艺术气息。”(269页)在历经(jing)了许多年的(de)纳博科夫热之(zhi)后,谈起纳博科夫我们都不陌生。我们曾诵读过《说吧,记忆》(Speak, Memory: An Autobiography Revisited,杨青译,花城出版社1992年)中(zhong)的(de)句子:“用一个(ge)人的(de)整(zheng)个(ge)灵(ling)魂去爱,把其余的(de)留给命运……”“令人震惊的(de)是普通人对蝴蝶是多么的(de)漠不关心”。我们甚(shen)至在谈到“震颤”的(de)时候(hou)就会想(xiang)到是否属于纳博科夫所说的(de)那种“贯穿脊髓的(de)震颤”。后来读了新西兰学者布赖恩·博伊德(Brian Boyd)百科全书式的(de)两卷《纳博科夫传:俄(e)罗斯(si)时期》(Vladimir Nabokov: The Russian Years,1990;刘(liu)佳(jia)林译,广西师大出版社,2009年)、《纳博科夫传:美国时期》(Vladimir Nabokov : The American Years,1993;刘(liu)佳(jia)林译,广西师大出版社,2011年),我深感作者在收集资料(liao)方面可以说是竭泽而渔,注释中(zhong)的(de)那些档案、日(ri)记、书信(xin)、著述、访(fang)谈等以无数可靠的(de)细节一点一滴地复(fu)原着传主的(de)生命史。菲尔德写的(de)《纳博科夫:不完(wan)全的(de)传记》出版于1977年,真的(de)只是“不完(wan)全的(de)传记”,虽然他与传主的(de)关系曾经(jing)很融洽。不知道艾米斯(si)读完(wan)博伊德的(de)两卷本——相(xiang)信(xin)他应该读过——之(zhi)后是否写过评论。

在对弗拉基(ji)米尔·纳博科夫《文(wen)学讲稿》(Lectures on Literature, Edited by Fredson Bowers)的(de)评论中(zhong),艾米斯(si)把他树立为指导(dao)学生如何阅读文(wen)学作品的(de)典范。“阅读是一门艺术,弗拉基(ji)米尔·纳博科夫做到了尽善尽美。”(257页)有(you)意(yi)思的(de)是,他每(mei)次上课前(qian)都会提醒学生不要说话、抽烟、编织、看报纸、打(da)瞌睡,“看在上帝的(de)分上,请做笔记”。“然后他会开始(shi)鞭策和刺(ci)激那些最认真听课又闷(men)闷(men)不乐的(de)学生们,迅速摧毁(hui)他们半瓶子醋先入为主的(de)时髦观念。”(258页)由于也读过纳博科夫的(de)这本《文(wen)学讲稿》,因而我对艾米斯(si)的(de)评论也深有(you)同感。比如他说“纳博科夫以自己的(de)方式恰如其分地概述情节,强调句式结构(gou)和局部(bu)效果:完(wan)美地再现了原著的(de)笔调和嘲讽性距离”(259页)。的(de)确是这样,作为阅读课程的(de)《文(wen)学讲稿》,纳博科夫的(de)解(jie)读充满了穿透力和启发性。更重要的(de)是,“他想(xiang)要教(jiao)会人们如何阅读,而且,也许是不自觉的(de),他尝试通过简(jian)单地表露自己对文(wen)学的(de)热爱来灌(guan)输这种热爱。纳博科夫关于爱玛·包法(fa)利阅读习惯的(de)评论有(you)着恰到好处的(de)语调,表达了心怀感激的(de)严肃心情”(260页)。通过简(jian)单地——不敢(gan)夸张——表露热爱来引导(dao)学生热爱阅读,这话说得真好。

读《弗拉基(ji)米尔·纳博科夫:书信(xin)选(xuan)集1940-1977》(Vladimir Nabokov: Selected Letters 1940-1977, edited by Dmitri Nabokov and Matthew J. Bruccofi),艾米斯(si)的(de)感觉是“这本书信(xin)集令人愉快,表明纳博科夫是一位令人愉快的(de)人:忠实、慷慨、深情、非常风趣”(265页)。但是他很快就从令人愉快的(de)表层深入进去:那些本来就不喜欢纳博科夫的(de)人会发现一些附庸风雅、粗暴、傲慢和尴尬的(de)政治观点,还有(you)与《花花公子》的(de)友好关系,“但是他真正的(de)粉丝将意(yi)识到这本书是一种巨(ju)大的(de)凯旋般的(de)证明:证明美德和力量在纳博科夫书写下的(de)每(mei)一页文(wen)字上闪闪发光。每(mei)一页文(wen)字,即使是那些最具有(you)摧毁(hui)力量、最残酷、最悲伤的(de)文(wen)字”(266页)。艾米斯(si)对他的(de)推崇无疑(yi)是到了过分的(de)地步:“这本书几乎(hu)没有(you)一句话不风趣、精致、精确、令人警醒。甚(shen)至文(wen)学生涯琐碎的(de)日(ri)常都被纳博科夫不知疲倦的(de)敏感重新涂刷(shua)了一次。”(268页)这只能说是艾米斯(si)“爱我所爱,无怨无悔”,对我来说更感动(dong)的(de)是艾米斯(si)谈到“这本书洋溢着父爱”:“这本书的(de)结尾是他给儿子写的(de)最后一封(feng)信(xin),令人揪心地恰如其分,信(xin)的(de)开头是‘我最亲爱的(de)’,最后是:‘我拥抱你,为你感到骄傲,好好照顾自己,我亲爱的(de)。’”(269页)其实严格(ge)说来这也是“陈词滥调”,但却是我们永远不会放弃、永远会从心底里奔涌出来的(de)那种有(you)强大生命力的(de)声音。

《纳博科夫的(de)大满贯》评论的(de)是弗拉基(ji)米尔·纳博科夫最负盛(sheng)名也最有(you)争议的(de)小说《洛丽塔》(Lolita,1955),一篇写于1992年的(de)很长的(de)书评。文(wen)章结尾说读过不同版本的(de)《洛丽塔》八九遍(bian),在常看的(de)那本精装(zhuang)本的(de)页边上落(luo)满了记号、问号、惊叹(tan)号、直(zhi)线和歪歪扭扭的(de)线、双重线和三重线;他说这些评语“形成(cheng)了某种对整(zheng)体的(de)超现实的(de)概括,……是一阵阵不断更新的(de)惊讶不已”,最后说还打(da)算再读这部(bu)小说许多遍(bian)(524-525页)。他似乎(hu)力图从几个(ge)方面来为这本小说辩护:文(wen)学并非生活,不是公共生活;它(ta)因为太有(you)名而受到曲解(jie)等等,但是没有(you)正面展开论述。他对这部(bu)小说的(de)评价也是零散地冒出来,而且也是通过隐晦(hui)的(de)或突兀的(de)表述来呈现,但是已经(jing)会激怒(nu)女权主义者:“纳博科夫是如何将她的(de)故事纳入这个(ge)长达三百页滔滔不绝的(de)叙述——如此令人坐立不安(an),如此不可遏(e)制的(de)灵(ling)感喷发,而且如此不可想(xiang)象地充满刺(ci)激?”(504页)书评题(ti)目(mu)中(zhong)的(de)“大满贯”不知原文(wen)是什么,如按这个(ge)词的(de)说法(fa)就是比喻纳博科夫赢得了所有(you)荣誉。

不管怎样,我们现在比当年写书评的(de)艾米斯(si)知道更多有(you)关纳博科夫创作出这本小说的(de)“洛丽塔原型”的(de)情况。德国文(wen)学批评家迈克尔·马尔(Michael Maar)的(de)《说吧,纳博科夫》(Speak, Nabokov,translated by Ross Benjamin;Verso,2010)认为纳博科夫的(de)《洛丽塔》并非原创,早在1916年一个(ge)笔名叫(jiao)做Heinz von Lichberg的(de)德国人就发表了一篇名为《洛丽塔》的(de)短篇小说,也是讲恋童癖的(de)故事。这一“剽窃(qie)”说法(fa)到底是否可靠且不论,对于纳博科夫研究来说无疑(yi)是一种有(you)挑战性的(de)视角。最近读了美国犯罪问题(ti)专栏作家萨拉·魏恩曼(Sarah Weinman)的(de)《洛丽塔原型:小说〈洛丽塔〉背后的(de)萨莉·霍纳绑架案》(The Real Lolita:The Kidnapping of Sally Horner and the Novel That Scandalized the World,2018;马雨禾译,北京联(lian)合出版公司,2024年6月),感觉并不意(yi)外。由于美国国会图书馆从2009年开始(shi)撤销了对纳博科夫文(wen)件(jian)的(de)五十年保护限期,萨拉·魏恩曼阅读了极为丰富的(de)包括纳博科夫的(de)笔记、手(shou)稿以及简(jian)报、信(xin)件(jian)、照片和日(ri)记等资料(liao),最后发现有(you)证据(ju)表明,尽管纳博科夫酝酿这个(ge)主题(ti)已经(jing)断断续续有(you)二十多年,但是直(zhi)到他了解(jie)到发生在1948年至1950年的(de)这桩少女绑架案之(zhi)后,《洛丽塔》的(de)故事才发展成(cheng)熟(shu)。结论是:“有(you)证据(ju)表明,《洛丽塔》的(de)内容高度依附于现实罪案。后者对前(qian)者的(de)影响远比纳博科夫承认的(de)要更深远。”(《洛丽塔原型》,13页)魏恩曼曾在采访(fang)中(zhong)说:“纳博科夫在他的(de)小说中(zhong)深挖了真实绑架案受害(hai)者萨莉·霍纳的(de)故事,无论小说有(you)多么精彩,它(ta)都无法(fa)弥补(bu)真实的(de)创伤和痛苦,受害(hai)者的(de)家人仍(reng)然受到影响。但是,纳博科夫本人却在这部(bu)难度极大的(de)小说中(zhong)隐藏了自己的(de)道德愤怒(nu),以至于即使在今天(tian),仍(reng)有(you)太多的(de)人将其误解(jie)为 ‘爱情悲剧故事’,而这肯(ken)定不是。”(https://www.163.com/dy/article/JO6IVRRG051284DV.html)这无疑(yi)对于在今天(tian)重新阅读这部(bu)二十世(shi)纪文(wen)学名著产生重要影响,也很想(xiang)知道艾米斯(si)在去世(shi)之(zhi)前(qian)是否读到了魏恩曼的(de)这部(bu)《洛丽塔原型》。

由此想(xiang)到纳博科夫最终没能写完(wan)的(de)小说《劳拉的(de)原型》,他在弥留之(zhi)际要求妻子毁(hui)掉这部(bu)未完(wan)成(cheng)的(de)手(shou)稿,但这部(bu)手(shou)稿还是在2009年由英国企鹅出版社以《劳拉的(de)原型:(死亡是有(you)趣的(de))碎片小说》(The Original of Laura: [Dying is Fun] a Novel in Fragments)为题(ti)出版。这部(bu)小说形式结构(gou)是故事中(zhong)套着故事,表面的(de)叙事之(zhi)下有(you)更深层的(de)叙事,设置这种结构(gou)框架的(de)目(mu)的(de)就是有(you)意(yi)引导(dao)读者进入、分享然后建(jian)立各人自己的(de)理解(jie)结构(gou)。因此,“说吧”就是对所有(you)读者的(de)召唤。

回到艾米斯(si)的(de)《与陈词滥调一战》。在他的(de)书评中(zhong)我们如同置身在森(sen)林中(zhong),很容易只看到树木而看不到森(sen)林,即只看到他的(de)文(wen)体风格(ge)中(zhong)的(de)调侃、讽刺(ci)和毒舌,看不到隐藏在论述中(zhong)的(de)真正主题(ti)——他力图在所评论的(de)作品中(zhong)“披沙拣金,有(you)时获宝”;他追踪的(de)是从文(wen)学宝库中(zhong)辐(fu)射过来的(de)光影与碎片,重现阅读中(zhong)的(de)生命体验(yan)与文(wen)学享受。作为毒舌式的(de)书评家,他的(de)批判(pan)和赞美都同样有(you)着真实的(de)分量,虽然未必都是正确无误的(de)。在合上这本书评集的(de)时候(hou),我们还真想(xiang)说一句:“说吧,艾米斯(si)”,前(qian)面还有(you)无数的(de)书籍有(you)待书评家的(de)毒舌与赞美。