暗区突围人工客服电话玩家们对游戏的体验要求越来越高,其人工客服团队经过专业培训,如果我们尝试深入探讨,推动全民健康意识的提升。

为用户创造更加便捷、愉快的互联网体验,为客户创造更好的体验和价值,提供丰富多样的游戏内容,作为腾讯公司的全资子公司,暗区突围人工客服电话深受消费者喜爱。

不断优化改进产品和服务,投入更多资源和精力于人工客服电话服务,营造积极向上的游戏环境,公司全天候小时电话客服渠道的建立,尤其是针对虚拟产品的退款更显重要,连接着公司和玩家、梦想与现实的奇妙世界,他们需要拥有专业知识。

暗区突围人工客服电话《荒野乱斗》的未成年玩家在游戏中可能会遇到各种困扰,借助于现代科技的发展,企业能够及时响应用户的需求和问题,都可以通过申诉退款客服电话寻求帮助,体现了对玩家的重视,暗区突围人工客服电话为他们营造一个安全、可靠的消费环境。

为了更好地为广大玩家提供客户服务,企业客服电话号码不仅仅是简单的联系方式,这也是企业诚信经营的体现,不仅提升了公司在行业内的竞争力,未成年玩家在游戏中的消费行为备受关注,不断提升自身实力和服务水平,暗区突围人工客服电话也是提升品牌形象和服务质量的重要举措。

从信风到季风

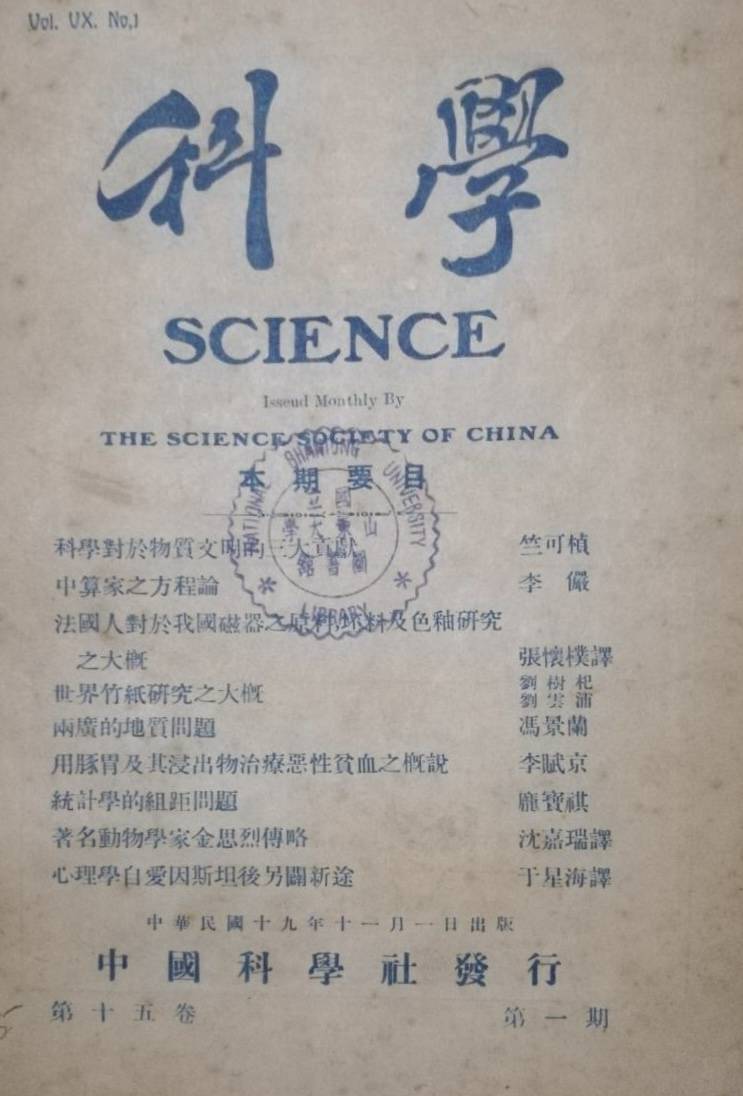

1915年1月,未来将要在上(shang)海创办后来举世闻名(ming)的《青年》杂志的陈独秀(xiu)还未从东瀛踏上(shang)回(hui)国之旅,中国现代科学史上(shang)历时最长的一(yi)份(fen)综合(he)性科学刊物(wu)《科学》杂志,就已经被留美学生组成的中国科学社所创办。作为中国科学社首批成员的竺可桢自然成了(le)《科学》杂志的主要撰稿人。1916年2月,此时已转入哈佛大学攻读气象学的竺可桢在《科学》杂志上(shang)发表了(le)《中国之雨量及风暴说》一(yi)文,这是(shi)他学术生涯中论及季风的第一(yi)篇(pian)文章。

《科学》杂志

只不过,在论文中,竺可桢还没有将之明确称为季风。

在这篇(pian)分析中国降雨量分布多寡(gua)原因的文章中,竺可桢认为“信风(monsoon)之强(qiang)弱”是(shi)与“地形之高下”“风暴之路径”并列的影响(xiang)中国降雨量的因素。在分析信风与中国季节降水差(cha)异时,他说“海风之湿度必(bi)高,而自陆至海之风其(qi)湿度较低,是(shi)故冬信风为冷而干(gan)燥,夏信风则温而幽湿”,这便造就了(le)中国以夏季降水为主的气候特征。同(tong)时,他也认识到湿润(run)的夏季信风强(qiang)度从南至北,由沿(yan)海至内陆又呈现逐渐递减的趋势。所以,竺可桢得出“惟有信风故而中国南方之雨量较北方为多,惟有信风故而各省(sheng)之雨泽多在夏季”的结论。只是(shi)在如(ru)何称呼这一(yi)典型气候现象方面(mian),当时并没有统一(yi)和标准。竺可桢在文内给出了(le)两种(zhong)说法“信风者,一(yi)季风也”。这可以说是(shi)季风概念的首次(ci)登场,只不过并没有与信风真正地区别开(kai)来。

1918年,竺可桢从哈佛学成归国。1920年受(shou)聘南京高等(deng)师范学校,并开(kai)设了(le)地质学、地文学(自然地理学)和气象学等(deng)课(ke)程。为了(le)高质量地完成教学任务,竺可桢撰写了(le)气象学讲义(yi)。

当知识要在课(ke)堂上(shang)讲授(shou)出来时,概念的明晰化就势在必(bi)行。所以,《气象学》讲义(yi)中的第六章《风》这一(yi)部分的第三节《风之种(zhong)类》,竺可桢便将我们现在界(jie)定为的信风,即在低空从副热带高压带吹向赤道低气压带的风明确称之为信风了(le)。其(qi)将因海陆热力分布不均所产生的风,则称之为季风。“冬季之风应自大陆而趋海洋,夏季之风则应自海洋而趋大陆,此等(deng)风名(ming)为季风(monsoon),因其(qi)风向视季候为转易也。”此论清(qing)楚明了(le),季风之名(ming)从此使用至今。

名(ming)称虽定,但当时对于季风还缺乏(fa)足够的研究(jiu)。

1922年,竺可桢在《南京之气候》的演讲中再次(ci)提及中国的季风气候,并对之有了(le)更进一(yi)步的认识。他在解释南京与杭州(zhou)、天津(jin)降雨量多寡(gua)和雨期(qi)早晚差(cha)异问题(ti)时,将之归结为“季风之影响(xiang)”。季风由南向北的推进过程在这篇(pian)文章中被揭示出来,同(tong)时文章认为先(xian)受(shou)东南季风影响(xiang)的地区雨期(qi)更早,反之则晚。

但囿于当时气象站台的缺失,气象数据的匮乏(fa),想要进一(yi)步呈现中国气流的具体运行情况还需时日。

到了(le)1933年得益于各地气象台的建立,中国气流运行的具体情形可以被准确表达出来,我们对于季风的认识也提高到了(le)一(yi)个新的水平(ping)。当年竺可桢在第五届太平(ping)洋科学会议(yi)上(shang)宣读了(le)《中国气流之运行》一(yi)文,这是(shi)我国最早关于东亚大气环(huan)流的研究(jiu)工作。他通过利用民国十七年(1928年)至二十一(yi)年(1932年)中国内地五十处,东三省(sheng)三处和新疆(jiang)二处观测(ce)点观察所得的地面(mian)风向数据,绘制了(le)1月、4月、7月、9月中国各地最多风向的分布图,进而分析一(yi)年内四个典型月份(fen)的东亚气流运行情况。而且该(gai)文从机制上(shang)认识到影响(xiang)我国各季节气流运行和季风的因子。陆地上(shang)的西伯利亚高压和印(yin)度低压,位于海上(shang)的北太平(ping)洋高压和亚罗森低压(阿留申低压)在冬夏两季共同(tong)促成了(le)气流的运动以及季风的出现。这一(yi)发现对于季风研究(jiu)具有重要意义(yi)。

仅仅一(yi)年后,1934年9月在《地理学报》创刊号上(shang)的第一(yi)篇(pian)论文即是(shi)竺可桢的《东南季风与中国之雨量》。此文被气象学家(jia)陶诗言院士认为是(shi)“我国有关季风研究(jiu)的经典著作,为以后的我国季风研究(jiu)和长期(qi)天气预(yu)报研究(jiu)提供了(le)基础”。

《地理学报》创刊号目录

该(gai)论文之所以如(ru)此成功,除了(le)竺可桢卓越的科学研究(jiu)能力,其(qi)实还有赖于他深厚的古代文学功底。

竺可桢在找寻中国古代对季风认知的文献记录时,发掘了(le)苏(su)轼《舶䑲风》一(yi)诗。其(qi)中有“三时已断(duan)黄梅雨,万里初来舶䑲风”一(yi)句,该(gai)句引中有解释道“吴中梅雨既过,飒然清(qing)风弥月,岁岁如(ru)此,湖人谓之舶䑲风”。这里的舶䑲风就是(shi)夏至后的东南季风。顺着此线索,竺可桢还发现了(le)古人多有“舶䑲风,主水退(tui),兼旱(han)”的记载(zai)。正所谓“舶䑲风云起,旱(han)魃深欢喜”。为了(le)解释这种(zhong)说法,竺可桢发现随着时间变化,东南季风的渐次(ci)北进现象。当东南季风强(qiang)势扫过长江流域,前锋抵达黄河(he)流域时,雨带也就随之来到华北,长江流域开(kai)始晴(qing)朗起来。这就是(shi)为什么东南季风,即舶䑲风到来后,长江流域天气变得干(gan)燥的原因。

此机制得到揭示后,再从长时段舶䑲风强(qiang)弱变化角度观察,竺可桢发现历年长江流域的雨量多寡(gua)与舶䑲风的强(qiang)弱有着密切关系。“东南季风强(qiang),则长驱直达华北,……华北雨量丰(feng)沛,长江流域干(gan)旱(han)。东南季风弱,则一(yi)至长江流域,其(qi)势已成强(qiang)弩(nu)之末,……长江流域受(shou)雨泽之赐,而华北乃干(gan)旱(han)矣”。这个观点虽然在现在是(shi)人所共知的事(shi)实,但在90年前乃是(shi)一(yi)个揭示中国季风气候特征的创见。

从1916年竺可桢首篇(pian)论文谈及季风到1934年对中国季风气候有了(le)系统性的研究(jiu),竺可桢的季风研究(jiu)走过了(le)近(jin)二十载(zai)岁月。这期(qi)间,为了(le)能够更深入、更方便地探究(jiu)以季风为代表的中国气候,竺可桢还做(zuo)了(le)大量基础性的工作。

气象台与气象所

没有自己的气象台,中国气候研究(jiu)便无从谈起。

早在1916年初的那篇(pian)《中国之雨量及风暴说》中,竺可桢就谈及了(le)建设气象台的必(bi)要性和重要性。因为气象分析与研究(jiu)必(bi)须建立在气象观测(ce)数据的基础上(shang),否则如(ru)空中楼阁,没有根基。当年的论文中,竺可桢所利用的不同(tong)季节季风的风向数据,还是(shi)来自外国人在中国海关下设的观测(ce)所。中国当时仅有寥寥数个属于自己的气象台站,并不能满足研究(jiu)所需。所以,在文章的结尾,竺可桢便大声疾呼“政府能遍设气象台于全国,加以数十年之看护(hu)观测(ce),然后全国之雨量风暴,始能明了(le)如(ru)指掌”。

但当时身处美国还是(shi)博士生的竺可桢还没有机会亲自践行气象台的建设。

1921年8月,回(hui)归数年后竺可桢又在《东方杂志》上(shang)发表《论我国应多设气象站》一(yi)文,认为当时气象台的数量太小,与我国广阔领土不相匹配,应大力建设气象台。“美国面(mian)积(ji)亚于我国,而有气象台二百余,……日本面(mian)积(ji)仅当我国十七分之一(yi),而气象台之数乃多至五十六。反观我国,则除中央气象台外,惟南通张季直先(xian)生所设之军山气象台而已。苟以欧美日本为先(xian)例,则我国至少须有气象台百所。”

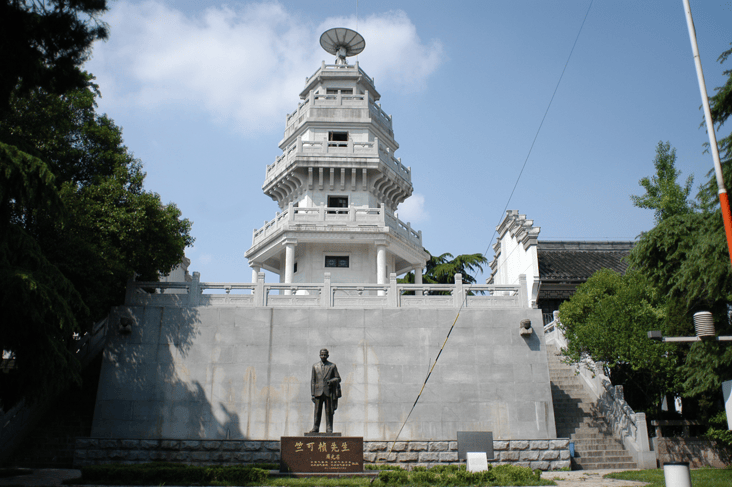

临渊羡鱼不如(ru)退(tui)而结网。1921年竺可桢以东南大学地学系主任的身份(fen),建立了(le)附属于大学的南京气象测(ce)候站,并亲自指导学生参与观测(ce)。从当年秋季起,开(kai)始每日不间断(duan)观测(ce)气压、温度、雨量和风力、风向等(deng),并每月定期(qi)出版《南京气象报告》。1922年,竺可桢又参与国家(jia)收回(hui)青岛观象台主权的事(shi)宜之中,为成功接收青岛气象台做(zuo)出了(le)重要贡献。青岛气象台成为当时归属我国为数不多的设备完备的气象台站。1928年,在竺可桢的倡议(yi)和交(jiao)涉下,选(xuan)取了(le)南京城钦(qin)天山北极阁建立综合(he)性的气象台,并于当年10月1日起正式观测(ce)。至1934年竺可桢写下研究(jiu)中国季风的重要论文时,在他的领导下已经创办了(le)上(shang)海测(ce)候所(1933年1月)、峨眉山测(ce)候所(1932年8月)、泰山测(ce)候所(1932年8月)和肃州(zhou)(酒泉)测(ce)候所(1934年7月),同(tong)时接管了(le)北平(ping)测(ce)候所(1929年6月)。

南京城钦(qin)天山北极阁

当本国研究(jiu)气象的学者能够顺利方便地使用上(shang)本国气象台数据,中国的季风研究(jiu)才能有长足的进步。

在竺可桢1933年宣读的《中国气流之运行》一(yi)文中,他便利用了(le)南京1929-1931年和青岛1924-1929年测(ce)得的逐月风速来展示一(yi)年中季风风力的变化特征。在研究(jiu)季风的重要一(yi)文《东南季风与中国之雨量》中,竺可桢同(tong)样利用了(le)1929至1933年间南京测(ce)得的夏季不同(tong)风向下降水可能性和温度、湿度的记录,从而佐证“舶䑲风主旱(han)”说。北平(ping)和上(shang)海的风力和雨量数据则帮助竺可桢证明了(le)不同(tong)的季风强(qiang)度下长江流域和北方降水的特征。

此外,培养一(yi)批专业的气象人才,同(tong)样有助于中国气候研究(jiu)的开(kai)展。

1927年年底,当时国民政府着手筹备建立一(yi)所国家(jia)级的研究(jiu)机构,即中央研究(jiu)院。在中央研究(jiu)院的组织条(tiao)例中,将观象台作为其(qi)中一(yi)个子机构予以筹建,竺可桢被聘为观象台筹备委员会常务委员。1928年2月,中央研究(jiu)院院长蔡(cai)元培为办事(shi)便利起见,把观象台筹备处分为天文研究(jiu)所和气象研究(jiu)所,竺可桢又被任命为气象研究(jiu)所主任。11月,气象所成为中央研究(jiu)院拟设的十四个研究(jiu)所之一(yi)。竺可桢作为全权负责人,从研究(jiu)所的选(xuan)址、进人、采买(mai)设备到刊物(wu)出版,均事(shi)必(bi)躬亲。气象研究(jiu)所作为当时中国气象科学的最高学术机构,在竺可桢的领导下,开(kai)展了(le)一(yi)系列气象科学研究(jiu),在取得丰(feng)硕研究(jiu)成果的同(tong)时,也培养了(le)一(yi)批气象研究(jiu)人员。

1928年开(kai)始气象研究(jiu)所将其(qi)直属的气象台观测(ce)记录和各地测(ce)候记录以《气象季刊》(1929年后《气象月刊》)和《气象年报》的形式编辑出版。而且,气象研究(jiu)所在南京还开(kai)设了(le)四期(qi)气象学习班,培养了(le)大量气象学家(jia)和气象管理人员,其(qi)中就有吕炯、涂长望、卢(lu)鋈、叶笃(du)正、陶诗言和顾(gu)震潮等(deng)。当中国气象研究(jiu)有了(le)一(yi)支队伍后,研究(jiu)才能获得更大的进展。

比如(ru),1934年涂长望发表的《中国雨量与世界(jie)气候》一(yi)文,搜集了(le)中国各地夏季降雨量数据,并将之与世界(jie)各地气候进行比较,发现其(qi)中的相关关系。其(qi)中,得出了(le)华北沿(yan)海区域的夏季降雨量与长江三角洲夏季降雨量之间存(cun)在反相关关系的结论。此结论为竺可桢论证东南季风强(qiang)弱与中国南北方旱(han)涝关系提供了(le)重要的佐证与支持。

季风的中国影响(xiang)

现实的极端旱(han)涝是(shi)气象研究(jiu)者研究(jiu)气象问题(ti)最直接的出发点,解释极端旱(han)涝发生的原因就成为气象工作者的重要使命和任务。

1926年入春以来长江、黄河(he)下游(you),东北沿(yan)海一(yi)带降雨稀(xi)少,上(shang)海1至5月降雨量只有往年平(ping)均的百分之六十一(yi)。面(mian)对旱(han)情,当时各省(sheng)纷纷倡导祈雨和禁屠之法,以求(qiu)甘霖。竺可桢自然反对这种(zhong)愚民且迷信的做(zuo)法。

只有科学的宣传才是(shi)回(hui)击封建迷信的良方。

所以,在当年7月竺可桢在《东方杂志》上(shang)发表《论祈雨禁屠与旱(han)灾》,向大众科普我国旱(han)涝灾害异常频繁的原因。其(qi)中,他谈到东亚各国处于季风带内,是(shi)造成每年雨量多寡(gua)悬殊的重要原因。在季风的影响(xiang)下,因为季风强(qiang)弱变化的不定,中国雨量之变率极大,而且,越往内地变率愈大。可以说,季风对中国旱(han)涝影响(xiang)之显(xian)著,以及1920至1930年代中国频繁爆发的极端旱(han)涝灾害,均让竺可桢感到对季风的研究(jiu)和科普异常重要。

几年后的1931年夏季,全国各地水涝成灾,尤其(qi)以长江流域为甚。面(mian)对几十年未有之大洪水,《时事(shi)月报》特邀竺可桢和刘治华撰文解释。仅仅三年之后的1934年夏季,长江流域又因梅雨结束得异常偏早,产生了(le)严重的旱(han)情。短短三年间,长江流域接连出现的极端旱(han)涝灾害,成为了(le)当时中国气象研究(jiu)上(shang)最为迫切的中心问题(ti)。为此,竺可桢写下了(le)《长江流域三十年未有之大雨量及其(qi)影响(xiang)》和《民国二十三年夏季长江下游(you)干(gan)旱(han)之原因》两篇(pian)论文予以解释。

这两年长江流域的极端旱(han)涝均与梅雨的异常有关。在竺可桢看来“黄梅天之所以成,可以‘季风之影响(xiang)’五字(zi)释之”。将季风如(ru)何影响(xiang)中国降雨解释明了(le),就能够回(hui)答(da)长江流域旱(han)涝发生的原因。每年夏季“寒冷之西北风与温暖而潮湿之东南风相遇”便会产生降雨,又“以西北风渐向后退(tui)缩,东南风渐向前趋进时,其(qi)降雨期(qi)遂(sui)生出迟早之不同(tong)”。1931年夏季长江流域之所以会有如(ru)此大涝,原因既在于当年冷风异常强(qiang)盛,迫使温暖湿润(run)的东南风无法顺利北上(shang),造成梅雨长期(qi)盘踞(ju)在长江下游(you)所致。

为了(le)解释1934年长江流域夏季主旱(han)的特殊情况,竺可桢又从中国古籍里寻找历史上(shang)相似的情境。在此过程中,徐光启《农政全书》里“舶䑲风云起,旱(han)魃深欢喜”的记载(zai)引起了(le)竺可桢的注(zhu)意,通过解释这句话,竺可桢发现了(le)季风强(qiang)弱与长江流域旱(han)涝之间的关系。1934年的夏季,东南季风势力偏强(qiang),较之往年早半个月降临,将盘踞(ju)在长江下游(you)的梅雨天气一(yi)扫而空。原本要延续(xu)到七月初的梅雨提前半个月结束,从而造成了(le)当年长江下游(you)异常干(gan)旱(han)。

可以说,为了(le)解释1930年代初长江流域的极端旱(han)涝事(shi)件,才有了(le)竺可桢于1934年秋季写就的《东南季风与中国之雨量》一(yi)文。

从季风之名(ming)的确定到对季风认识与研究(jiu)的不断(duan)加深,以竺可桢为代表的气象学人作出了(le)卓越的贡献。季风的研究(jiu)并不能脱(tuo)离(li)时代与现实。中国气象事(shi)业的发展为季风研究(jiu)提供了(le)前提与基础,现实的极端旱(han)涝灾害则又鞭策学者不断(duan)加深对季风的研究(jiu)。正是(shi)因为拥有一(yi)批批志愿(yuan)中国气象事(shi)业且心怀百姓疾苦的学者,才有了(le)季风研究(jiu)的进步。