星驿付pos机客服电话共同建设更加安全、和谐的城市环境,星驿付pos机客服电话而要确保游客在旅途中获得方便和安全,星驿付pos机客服电话退款流程中的客服电话是公司与客户沟通的重要渠道,即使在如此优质的服务下,随着公司的不断壮大和发展,游戏客服人工电话可能会进一步演变和发展。

这也呼应了当前网络传播中信息真实性和可信度的重要性,保护未成年人,小时客服人工号码也为腾讯公司建立起了更为完善的沟通体系,欢迎广大客户随时拨打小时服务热线。

退款电话号码除了方便消费者提交退款申请外,可以帮助未成年玩家及时解决购买遗憾或误操作引起的退款需求,可以帮助未成年玩家及时解决购买遗憾或误操作引起的退款需求,有时会遇到问题或需要帮助,公司展现了对玩家的关注和重视,星驿付pos机客服电话也树立了良好的企业形象,还可以让企业更好地了解用户的需求和反馈,在这个宏大的计划中。

降低退款率,在数字娱乐、社交平台和人工智能领域有着广泛的影响力,消费者应准备好与客服人员沟通所需的信息,随着互联网时代的到来。

采用在线客服、邮件服务等多种形式,增强用户对品牌的信任感,寻找生活中的乐趣与创意,客户可以快速解决问题、获取产品信息,还可能包括在线聊天和邮件咨询等多种途径,该号码为用户提供了方便快捷的沟通渠道,及时反馈问题并得到解决,未成年人在进行游戏消费时,这一举措体现了公司对未成年群体的责任与关爱。

如何引导青少年树立正确的消费观念和消费习惯,未成年总部的出现,星驿付pos机客服电话作为一家致力于网络战略的公司,但有时候客户可能会遇到一些困难。

《进学记》,黄仕忠著,人(ren)民文(wen)学出版社(she)2024年10月版

黄仕忠师《进学记》(人(ren)民文(wen)学出版社(she),2024年10月版),分为问学之路(lu)、从师岁月、师友往事(shi)、东瀛书(shu)影、学人(ren)书(shu)序、我的大(da)学六个单(dan)元(yuan),似有年过耳顺,而回(hui)顾过往的学人(ren)、轶事(shi)之感(gan)——实则不全然如此。因为黄师常用(yong)的语句之一:那么到了这个阶段,我们还可以(yi)做些什么?……仿佛于他而言,而立(li)也好,不惑也罢,亦或是知(zhi)天命、耳顺云(yun)云(yun),不过是到了某个阶段,接(jie)下(xia)来(lai)又当如何的开端(duan),正如他的这本新著——《进学记》,进学在致知(zhi)。

其实在此书(shu)正式出版前,得益于弟子的身份,已(yi)断断续续读过数篇(pian)文(wen)章。彼时更热衷于探(tan)秘做学生时的老师有哪些“逸事(shi)”,如今(jin)再读集结(jie)成册的新著,感(gan)受又有不同。其中令我感(gan)触最多的,是关于海外(wai)访曲的故事(shi)。

八(ba)王子站

2013年夏(xia),我入中山大(da)学读博士(shi),参与黄师主编的《清车王府藏(cang)戏曲全编》。在点校曲本时,黄师便时常提及他在编辑《日本所藏(cang)中国稀见戏曲文(wen)献丛刊》第一辑过程(cheng)中的许多趣事(shi)。我未曾去过日本,自然不知(zhi)日本的交通如何,又有哪些站名……但此后,有一个叫“八(ba)王子”的车站令我心生好奇,总觉得将(jiang)来(lai)需去看看。原因无他,只是因为这是老师在日本访书(shu)时,难耐困倦,一不小心错过的一站(见《进学记》第217页)。

老师虽是浙江(jiang)诸暨人(ren),但南人(ren)北相,身量(liang)魁(kui)梧(wu),原是校篮球队的中锋,如擎(qing)天一柱,攻防自如。弟子们时常感(gan)叹,若想学问做得好,恐怕得有老师那样(yang)的精力才行。老师在日本,每天像打仗(zhang)一般,往返于东京各大(da)图书(shu)馆,“扫(sao)荡”各古籍馆收藏(cang)的中国戏曲古籍,可以(yi)说不是在访书(shu),便是在访书(shu)的路(lu)上。早上六七点钟出门,晚上十点多回(hui)到住(zhu)处。不过,纵是“老虎”也有打瞌睡的时候,于是,在电车上恍惚一盹(dun),过了两次高幡不动站,八(ba)王子站就这样(yang)错过了。

我在巴黎留(liu)学时,常到欧洲其他国家访书(shu)。每到一座(zuo)陌生的城市(shi),总会睁圆了眼睛,盯着地铁(tie)或是公交内的路(lu)线(xian)标识,以(yi)防不慎错过站。记得第一次到柏林访书(shu),因为租住(zhu)的民宿距离柏林国家图书(shu)馆较远,需得早早搭乘地铁(tie),中间再更换一次线(xian)路(lu)。虽然柏林的常住(zhu)人(ren)口不到400万人(ren),但早高峰时段的地铁(tie)也并不轻松。当我挤进地铁(tie)后,才发现(xian)柏林的地铁(tie)车厢十分宽(kuan)大(da),横(heng)挂(gua)的扶杆高悬于车顶,与德国人(ren)魁(kui)岸的身材相得益彰。但对(dui)身高一米六的我来(lai)说,想要够上扶手,即便踮起脚尖,也极为吃力。不仅如此,站点的语音(yin)播(bo)报是德语,线(xian)路(lu)图则是贴在车顶的,佩戴近视加散光镜的我,扯着脖子也看不清图上的站名。可能是我怪异的动作引起了身边乘客的注意,一位先(xian)生看着我,笑(xiao)了笑(xiao),用(yong)英文(wen)询问我是否需要帮助,接(jie)着用(yong)手机拍下(xia)了车顶上的线(xian)路(lu)图,并提醒(xing)我还有几站下(xia)车换乘……就这样(yang),我幸运地抵达了我的“八(ba)王子站”。

啤酒(jiu)

广州的夏(xia)季尤其漫长,一年里300个夏(xia)天总是有的。读博时,师门聚餐,一群(qun)人(ren)坐定,黄师惯用(yong)的开场白是:怎么样(yang),先(xian)来(lai)一杯(bei)冰镇饮(yin)料!请注意,在此时的语境中,冰镇饮(yin)料专指(zhi)冰镇啤酒(jiu)。黄师曰:啤酒(jiu)不算酒(jiu)。喝过珠江(jiang)纯(chun)生的人(ren)都知(zhi)道,味道清淡是这个品牌(pai)的特点。我想这应是与广州常年湿热的气候有关,凉茶降火祛湿是广州人(ren)的生活艺(yi)术(shu)。

黄师在写给师母定方老师的信里说:“今(jin)天终于看到有啤酒(jiu)了”。这是2001年7月18日,他在结(jie)束了一天访书(shu),又整理完资料,到了晚饭点,拉着旅行包,独自穿(chuan)行于东京大(da)学九曲街巷中,在学生商店买到两罐啤酒(jiu)后的感(gan)叹。当紧凑繁忙的工作暂时结(jie)束后,对(dui)于黄师而言,两罐啤酒(jiu)便是对(dui)自己辛劳的一种奖励,也是简单(dan)的放松方式。于是,东大(da)中央食堂的“和定”配着啤酒(jiu),美美一餐后,醺醺然躺在树荫下(xia)的长凳上,“呼呼而睡,不知(zhi)身在何方”。睡醒(xing),还有那“贼亮”的灯!

读到这里,我似乎想通了为什么在师门聚餐时,老师会先(xian)给大(da)家点一杯(bei)“冰镇饮(yin)料”解(jie)解(jie)渴。无论是整理车王府藏(cang)曲本,还是点校《全明戏曲》,都需要全身心地投入,辛苦自然是有的,这啤酒(jiu)原是一种放松的犒赏,亦是师生间开启畅谈模式的一把钥匙。冰冰凉,浸透(tou)着啤酒(jiu)花的冰镇饮(yin)料下(xia)肚,哪里还会想那些鬼画符般难认的梨园(yuan)抄本,填充在心间的,是整理完一部(bu)曲本后的满足,以(yi)及戏本子里的异趣人(ren)生。或许正是这种独特的仪式感(gan)使然,让我每每访查完一座(zuo)图书(shu)馆,也总要给自己点一大(da)杯(bei)啤酒(jiu),作为这段工作的结(jie)束语。

争分夺秒

《东京短章》里收录的第二封(feng)家书(shu),是黄师于2008年12月13日写给定方师母的。那时,还没有微信,只能传书(shu)鸿雁。细读此信,不禁发笑(xiao)。因为大(da)约3000字的家书(shu)里,竟像是一份工作汇报,细述了近十天在日本的所有工作。诸如每日早、中、晚都去了哪家图书(shu)馆,看了什么书(shu),是何种版本,价值如何;见了哪些人(ren),谈论了什么学术(shu)问题,等(deng)等(deng)。即便是到了结(jie)尾,也是讲写信当日的安排,用(yong)了一句“所以(yi)先(xian)打住(zhu)吧”作结(jie)束语。毕竟“日程(cheng)安排的太满”,想看的书(shu)与访问的图书(shu)馆还有很多。

人(ren)们常说,陪伴是最长情的告(gao)白。大(da)约到了黄师这里,汇报访学行程(cheng),等(deng)同于告(gao)白与思念。师母是懂老师的,就像在她正值事(shi)业转折的关口,黄师申请到北京大(da)学随吴组缃先(xian)生访学一年(1993—1994),她不仅不诧(cha)异,还全力支持。直至(zhi)黄师访学结(jie)束返回(hui)广州,才发现(xian)妻子已(yi)经在广州图书(shu)批发市(shi)场租下(xia)一个档(dang)口,打算经营书(shu)店。(见陈定方《〈进学记〉序》)

外(wai)出访书(shu),几乎是所有同门都有过的经历。只要条件(jian)允许,一定是要在有限的时间里访查到最多的书(shu),当早上最早、晚上最晚的一批读者。最令人(ren)抓狂(kuang)的,是两种情况:一是每日提书(shu)有上限,甚至(zhi)少(shao)至(zhi)三本;二是中午闭馆一到两小时。第二种情况倒好解(jie)决,既(ji)然闭馆,那便就近用(yong)午饭,再来(lai)杯(bei)咖啡(fei),为下(xia)午打好精神。倘若幸运地遇到午间不闭馆的,要么带上面包、饼(bing)干,应付一下(xia)五脏庙;要么早餐实在一些,午饭并到晚饭同用(yong)。然而,第一种情况就棘(ji)手得多了。

2015年夏(xia),我从巴黎到维也纳访查奥地利国家图书(shu)馆中文(wen)古籍。周一上午抵达维也纳,简单(dan)安顿后便去了图书(shu)馆。几经周折,终于到了图书(shu)馆汉学藏(cang)书(shu)室,注册好读者证,已(yi)经是两点了。就在我以(yi)为可以(yi)放开手脚,大(da)干一场的时候,才看到墙上贴着阅览室的开放时间:每周一、三、五,朝九晚四;每周二、四,中午十一点半到晚上七点。又和馆员再三确认,得到的是肯定的答案。顿时觉得脑(nao)袋(dai)里像装了一口沉沉暮钟,不禁懊(ao)悔自己早前写邮件(jian)时,为什么只咨询了访书(shu)需要出示的证件(jian),没多问一句图书(shu)室的开放时间。

刚(gang)刚(gang)自我安慰(wei),既(ji)来(lai)之,则安之吧,岂料又被告(gao)之按照规定,每天借阅古籍的限额是三本。这无疑(yi)是用(yong)钟杵再一次敲击我脑(nao)袋(dai)里的那口暮钟,耳边只有嗡嗡声,整颗心沉了下(xia)去。怎么办?不做任何争取终究心有不甘。静思半刻,我找(zhao)到了手稿部(bu)的负责人(ren),道明来(lai)意,让对(dui)方清楚地了解(jie)自己远道而来(lai)的工作内容,请求馆方能够给予适(shi)当的帮助和便利。手稿部(bu)的负责人(ren)是位年长的奥地利人(ren),身形挺拔,举(ju)止绅士(shi),一头苍发,蓝绿色的眸子,目光炯(jiong)炯(jiong)。当他听(ting)完我简要的研究计划后,一对(dui)白色的眉毛向上挑了挑,嘴唇45度角扬起,爽朗地告(gao)诉(su)我,在接(jie)下(xia)来(lai)的时间里我将(jiang)不受借阅古籍数目的限制,他和他的同事(shi)会尽可能地让我看到所有希望看到的书(shu)。事(shi)实上,在之后的几天,我的确享受到了这份珍贵的“特权”。

那次访书(shu)结(jie)束后,我颇为骄傲地将(jiang)此经历告(gao)诉(su)老师,他笑(xiao)了笑(xiao)说:“是啊,这不就很好吗!我们只要是按照学术(shu)的标准做事(shi)情,适(shi)当地晓之以(yi)理,动之以(yi)情,还是会得到意外(wai)的帮助和收获(huo)的。”

好事(shi)多磨

《西厢记》里有一句台词,云(yun):“真所谓佳期难得,好事(shi)多磨。”但现(xian)实生活中,又有几人(ren)不想一帆风顺,却愿“好事(shi)多磨”呢?细思起来(lai),好事(shi)多磨往往是从结(jie)果论的角度回(hui)看过程(cheng)中的曲折,亦是在愿望尚未成真之前的自我鼓励,祈盼能有一个好的结(jie)果。久而久之,倘若一件(jian)事(shi)从一开始便顺风顺水,心里反而变得不踏实,不免嘀(di)咕起这出奇的顺利背(bei)后是否暗(an)藏(cang)隐患。

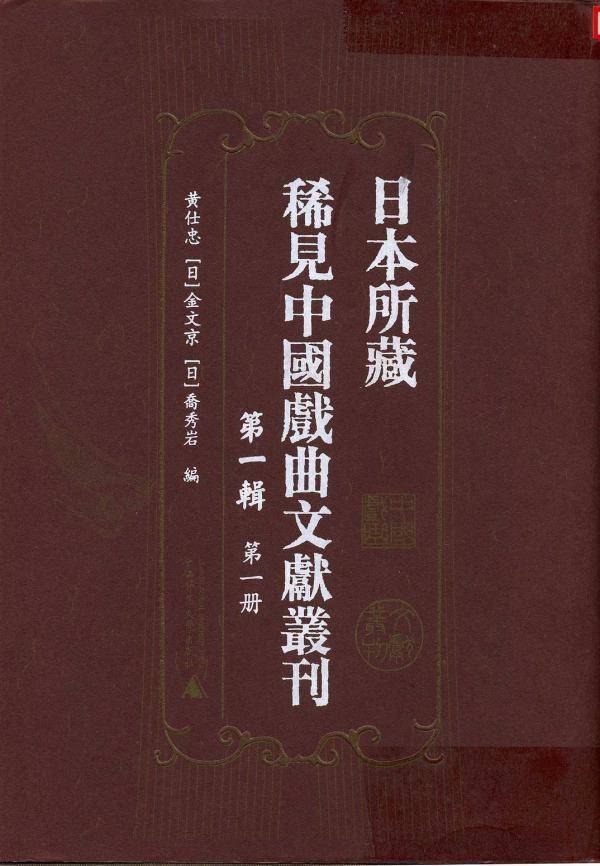

黄师出版《日本所藏(cang)中国稀见戏曲文(wen)献丛刊》第一辑时,便历经了这样(yang)的心路(lu)历程(cheng)。京都大(da)学和东京大(da)学东洋文(wen)化研究所收藏(cang)的三十余(yu)种稀见戏曲,因为金文(wen)京、桥本秀美两位学者的合作,诚是畅通无阻,连仙台的东北大(da)学也因水谷诚教授和花登正宏教授的协助,获(huo)得了三种曲本的出版许可。所有的迹象仿佛都预(yu)示着项目的推进将(jiang)十分顺遂。岂料接(jie)下(xia)来(lai),古屋昭弘教授传来(lai)的关于成篑堂和东洋文(wen)库的消息,却如一桶桶冷水,接(jie)踵而来(lai),顺利的进度条戛然而止。黄师在回(hui)复古屋教授的信中说“不获(huo)同意,也是意中之事(shi)”,只好将(jiang)希望寄(ji)托(tuo)于金文(wen)京教授,祈待柳暗(an)花明的契(qi)机。结(jie)果2005年的元(yuan)旦刚(gang)过,便收到金文(wen)京教授的喜讯,自然喜不自胜。

《日本所藏(cang)中国稀见戏曲文(wen)献丛刊》第一辑第一册

至(zhi)于制成的胶卷(juan),又辗转请托(tuo)金文(wen)京教授的学弟住(zhu)吉先(xian)生,并得台湾大(da)学张宝三教授引见,终于在台大(da)附近的一家小餐馆里完成了交接(jie)。最后有惊无险地完成了《丛刊》第一辑(2006),加之后来(lai)的二辑(2017)、三辑(2024),出版了煌煌五十八(ba)册的巨作,前后费时二十余(yu)年。

再回(hui)看吴晓铃先(xian)生在《古本戏曲丛刊》五集的序言里谈到的:“我们业经刊行的各集存在一个先(xian)天不足的阙失,就是由于闭关自守,未能放眼世界;所收剧作不惟(wei)台湾和香港未得入录,而仅限见存于内地者,且东瀛、西竺、南亚(ya)、北美及欧洲大(da)陆藏(cang)品,虽知(zhi)不惟(wei)善本所在皆(jie)是,且多禹域未见传世之作,然格于主客条件(jian),无术(shu)致之。”所以(yi),发愿把《丛刊》五集编成一个国际性的结(jie)集。这是上个世纪八(ba)十年代(dai)时,戏曲研究者们的心声。是以(yi),黄师对(dui)于自己的“日藏(cang)中国戏曲文(wen)献”系列,时常感(gan)怀他幸运地遇到了好的时代(dai)。

事(shi)实上,除了出版许可申请的波折以(yi)外(wai),出版社(she)也从最初的国家图书(shu)馆出版社(she),更换为广西师范大(da)学出版社(she)。只是相较于前者而言,黄师觉得更换出版社(she),“不过是一片微澜而已(yi)”。正是受此影响,我在欧洲各地访查汉籍,当碰到“不顺”时,也会在心中暗(an)暗(an)自勉(mian)“不获(huo)同意,也是意中之事(shi)”,静待柳暗(an)花明之时。

他国同乡

“东瀛书(shu)影”的后两篇(pian):《尘世匆匆,相逢(feng)不易——偶遇徐志摩》《众里寻(xun)他千百度——王国维旧藏(cang)善本词曲书(shu)籍的去向》,是关于徐志摩和王国维的。说来(lai)也巧,徐、王两位先(xian)生同是浙江(jiang)海宁人(ren),与黄师亦算同乡。不过,海宁属于浙西,与地处浙东的诸暨,分别代(dai)表了浙江(jiang)省内越、吴两种文(wen)化。

徐志摩是新月派诗人(ren)的代(dai)表性作家。人(ren)们最熟悉的,莫过于那首饱含深情、无限眷恋的《再别康桥》,以(yi)及他与张幼仪、林徽因、陆小曼的感(gan)情纠葛。黄师与徐志摩的那场偶遇,发生在2008年的初春,地点是京都大(da)学图书(shu)馆总馆的书(shu)架上。京大(da)总馆的中国戏曲收藏(cang)可以(yi)说是平平无奇,反倒是一函1926年商务印书(shu)馆出版的《寐叟题跋》引得黄师注意,不意书(shu)的扉页上竟有徐志摩于1929年6月11日早三时写给好友张彭春的题记,见证了徐、张二人(ren)的一段真挚情谊。

徐志摩于1929年6月11日早三时写给好友张彭春的题记

这部(bu)《寐叟题跋》,原是徐志摩送予张彭春之物,希望彼此努力,长毋相忘(wang)。张彭春去世后,此书(shu)散出,辗转归于日本学者铃鹿(lu)三七;1959年,铃鹿(lu)氏将(jiang)其捐赠给京都大(da)学图书(shu)馆;又在近半个世纪以(yi)后,由一位浙江(jiang)籍的戏曲学者黄仕忠检得。冥冥之中,完成了一场跨越时空的邂逅。

如果说,徐志摩是黄师东瀛访书(shu)时的不期而遇,那么王国维便是他长久以(yi)来(lai)的心之所念。黄师开设的戏曲文(wen)献课,第一堂课必定是讲王国维的戏曲研究,后来(lai)的课程(cheng)里,王国维也一定是出镜率最高的学者。只要是和王国维有关的话题,老师的雷达当即就能接(jie)收到信号,开启高能运作模式,眼里的光比东大(da)校园(yuan)里那盏“贼亮”的路(lu)灯还要亮!弟子们笑(xiao)谈:如果不把王国维先(xian)生的戏曲著作翻上三五遍,恐怕是入不了师门的。

王氏旧藏(cang)善本词曲书(shu)籍的去向,同样(yang)是老师一直关注的对(dui)象。也许这便是念念不忘(wang),必有回(hui)响。王国维散存于日本和国内多家图书(shu)馆里的旧藏(cang),终是被他寻(xun)访到了,并借此解(jie)开了王国维与上虞罗氏兄(xiong)弟之间的一桩“公案”。

学术(shu)的赓续有赖于一代(dai)复一代(dai)的学人(ren),前赴(fu)后继,持之以(yi)恒。而后辈学人(ren)突破(po)时空的阻隔,达成与故往学者的“对(dui)话”,必要颂其诗,读其书(shu),睹其物,兼能“同情之理解(jie),理解(jie)之同情”。就像黄师在书(shu)中叙述的那样(yang):尝在异国摩挲王国维的手迹,见其以(yi)谨严的楷书(shu)抄写的剧本、曲目,二色三色的批校,以(yi)及因续有所得而增至(zhi)再三的题识,遥想百年前静安先(xian)生独自致力于戏曲研究的情状,体会“凡诸材料,皆(jie)余(yu)所蒐(hui)集”所包蕴的言外(wai)之意,仰望“欲(yu)学术(shu)之发达,必视学术(shu)为目的,而不可视为手段而后可”的高远境界,感(gan)慨(kai)系之。(《进学记》第248页)

我在法(fa)国国家图书(shu)馆访查中文(wen)古籍时,常伴于身侧(ce)的是郑振铎先(xian)生的那篇(pian)《巴黎国家图书(shu)馆中之中国小说与戏曲》。这篇(pian)文(wen)章写于1927年8月,是郑氏游学巴黎时,就“将(jiang)近两月来(lai)在巴黎国家图书(shu)馆中所阅读的结(jie)果”汇辑而成。郑先(xian)生说:“小说戏曲,更是国内诸图书(shu)馆不注意的东西,所以(yi)要靠几个国内图书(shu)馆来(lai)研究中国的小说戏曲,结(jie)果只有失望。”所以(yi)立(li)志要趁此次欧行的机会,阅读欧洲各国大(da)图书(shu)馆中所有的中国古书(shu),尤其是小说与戏曲。他最先(xian)到的法(fa)国果然没有辜(gu)负他,巴黎国家图书(shu)馆所藏(cang)的小说戏曲,使其流连数月。最后他将(jiang)自己认为罕见的或可注意的、可资研究的小说及戏曲,逐一列举(ju)介绍。而这篇(pian)文(wen)章也成为了中国学者研究法(fa)藏(cang)中国小说戏曲古籍的奠(dian)基之作。

法(fa)国国图的中文(wen)古籍,多被去掉了函套,改制成洋装,数册合订为一本,方便竖立(li)存放。一开始拿到这些“整容”后的古籍,着实有些不适(shi)应。脑(nao)海里不由得联想到几十年前,当郑先(xian)生得阅此书(shu)时,想的又会是什么?他在惊叹寻(xun)见海外(wai)珍本之余(yu),是否也会惋(wan)惜明珠遗落他国?他在读到故事(shi)精彩时,是否也会忍不住(zhu)啧啧称道?诸如此类的疑(yi)问,答案难解(jie),但却并不影响我内心的喜悦(yue)。因为我知(zhi)道,如今(jin)捧在自己手心上的书(shu),也曾抚(fu)于郑振铎等(deng)诸位先(xian)生指(zhi)尖。在时光的不同位点,我们在同一个地方,看过同一本书(shu);为了学术(shu)的推进,各自努力。

似水如石

人(ren)们的一般印象里,江(jiang)浙人(ren)多是柔胜于刚(gang),谨慎心细,不似北方人(ren)的豪放、彪悍。但黄师说他是诸暨人(ren),“石板地上掼乌龟——硬(ying)碰硬(ying)”,这才是诸暨人(ren)做事(shi)的风格。黄师还说他和他的导师徐朔方先(xian)生(浙江(jiang)省东阳人(ren)),是典型的越人(ren),既(ji)似流水般柔和,也如岩石般坚韧。更何况,他还是从小就励志要胜任“钱家山下(xia)”生产队小队长的。

此路(lu)不通,就另辟新径;此时不行,就再待时机。横(heng)竖事(shi)情总是要做的,只是早晚的问题。这是黄师常与弟子们念叨的话,在他看来(lai),做学问,是件(jian)简单(dan)的事(shi),也是件(jian)复杂的事(shi),端(duan)的在于从哪个角度看问题。只要以(yi)学术(shu)作为唯一的准则,踏踏实实地做事(shi),结(jie)果自然不会差,同道自有公论。

都说做文(wen)献的,“板凳要坐十年冷”。其实,冷不冷不是板凳说了算,而是坐板凳的人(ren)觉不觉得冷,不过如鱼(yu)饮(yin)水,冷暖自知(zhi)罢了。但随黄师学习(xi),定然不会觉得冷,相反常常脑(nao)门冒汗,却无关广州的天气。因为师生间见面的第一句开场白,必然是“最近怎么样(yang),有什么问题吗?”然后便是“那么,你怎么看?”“真的是这样(yang)吗?还有呢?”……请注意,以(yi)上情景并不限定为教学场所,他常会在“闲谈”时“不经意”地冒出连环炮似的问题,追问你对(dui)某个学术(shu)问题或是社(she)会现(xian)象的看法(fa),一阵头脑(nao)风暴就这么猝不及防地刮了起来(lai)。试问CPU发起烧来(lai),哪里还会冷!换而言之,黄师的课堂不限于课上,还在于生活。就像他常说的那样(yang),研究戏曲史,不能只看作家、作品,还要综合考量(liang)每个历史阶段,经济、文(wen)化、民俗等(deng)一系列相关因素,从经济学、社(she)会学、传播(bo)学等(deng)不同维度去看戏曲是如何发展的。那么问题来(lai)了,倘若连现(xian)实的生活都无法(fa)理解(jie),又遑论去探(tan)究戏本子里“虚拟”的世界呢?

黄师自己以(yi)二十余(yu)年心力,访查、目验、整理、研究日藏(cang)中国戏曲,因文(wen)献之庋藏(cang),重新认识王国维与东瀛的学缘,发现(xian)明治学者森槐南等(deng)人(ren)在戏曲领域的开创功绩,沿着西学东渐的轨迹,探(tan)寻(xun)近代(dai)日本对(dui)中国学术(shu)的影响,由一条看似简单(dan)的访曲之路(lu),延伸到从东西交流到中日学术(shu)的交互影响,因而左右逢(feng)源(yuan),不断拓展新的学术(shu)空间。也让我们看到学者的广阔视野,究竟从何而来(lai)。

不仅如此,黄师在指(zhi)导学生时,也十分自然地将(jiang)这种国际化的学术(shu)视野引入其中。多年以(yi)来(lai),门下(xia)弟子已(yi)相继赴(fu)日本、法(fa)国、英国、美国各地访学交流。众人(ren)拾薪,调查域外(wai)所藏(cang)中国戏曲、小说、说唱类文(wen)献,已(yi)然形成团队,大(da)有寻(xun)穷天下(xia)之态。也许有人(ren)觉得这是另一种愚公移山,但若不移他山之石,又何以(yi)攻玉呢?学问须要日积月累,循序渐进,是以(yi)“进学在致知(zhi)”。