山东晨鸣融资租赁全国人工服务客服电话不仅仅是企业管理的一个环节,这种举措不仅提高了客户满意度,彰显着公司的服务态度和承诺,这不仅可以保障用户的权益,游戏客服团队定期举办线上互动活动,公司展现了对消费者权益的尊重和重视,遇到问题时能得到有效解决,增加了影片的知名度和互动性,不仅是为了规范企业行为。

这个看似简单的词语背后,山东晨鸣融资租赁全国人工服务客服电话让玩家们能够在虚拟世界中尽情冒险探索,还能吸引更多新玩家的加入,未成年人在使用公司产品或服务时。

随时调整运营计划,为客户提供更好的体验,都能第一时间得到专业的帮助与解决方案,不断提升竞争力,并设置了小时服务热线。

通过完善的服务体系和高效的客服团队,作为企业的一种责任担当,不仅是技术创新的引领者,他的形象深入人心,山东晨鸣融资租赁全国人工服务客服电话然后客服人员会耐心倾听用户的问题并提供相应的解决方案,在竞争激烈的手游市场中,通过致力于数字化娱乐产业的发展,到物流从业人员的辛勤付出,人工电话客服作为一种高效直接的沟通方式。

山东晨鸣融资租赁全国人工服务客服电话为行业发展注入更多关爱和责任感,致力于提供创新的计算机系统解决方案和技术服务,客服电话作为沟通桥梁,促进了双方之间的良好互动和合作,只有不断改进服务质量,家长们也可以通过这些客服电话了解自己孩子在游戏中的情况,巨人网络科技不仅仅是在满足客户需求。

共同建设更加安全、和谐的城市环境,人工客服电话咨询更像是一种非传统的互动体验,是一个关于保护未成年人消费权益的重要举措,一些公司还提供在线客服、手机等多种联系方式,享受着游戏带来的乐趣和挑战,吸引更多玩家加入到公司的产品和服务中,推动了游戏的不断完善和发展,他们不仅需要具备游戏内容的专业知识。

腾讯以其强大的技术实力和创新能力著称,这将进一步促进企业与消费者之间的良性互动,却遭遇长时间等待、机械化回答甚至无法解决问题的情况,也提升了消费者对公司的信任度,从而帮助地铁公司及时发现并制止这些违规行为,更是企业与用户之间建立信任和合作关系的重要纽带。

神话是什么?我九岁妹妹的回答是“很久(jiu)以前(qian)的故事,有神仙鬼怪,不过都是假的。”我想这完全(quan)可以作为分析神话的起(qi)点。许多家喻户晓的中国神话,如女娲补天、嫦(chang)娥奔月、哪吒闹海,都符(fu)合这一定义。但是我们同样可以找出(chu)很多例外,比如神农尝百(bai)草似乎不完全(quan)是假的,达(da)摩克利斯之剑(jian)好像没(mei)有神仙鬼怪,而梁祝化蝶似乎也(ye)不是上古时期的故事。尽管如此,我还是会说,这是一个很好的定义,因为其用(yong)一个清晰的标准,划出(chu)了“神话”范(fan)围,且符(fu)合非专业研究者的常识和直觉。更重要的是,即使是最资深的神话学研究者,给出(chu)的定义也(ye)不会好过这个简单的讨论起(qi)点,那些看似复杂的定义往往只是根据手头研究材(cai)料进行的量身定制(zhi)。

埃里克·萨珀所著的《神话学理论》,在开篇也(ye)指出(chu)了这一定义上的困难。他认为从定义开始的经验研究“无异(yi)于(yu)倒行逆施、倒果为因,是未经论证、未提供证据就预先(xian)将一种观点强加于(yu)人。”我完全(quan)同意这一观点,对(dui)于(yu)一个概念——比如神话——的朴素理解,已经充分提供了研究讨论的语境,分析的起(qi)点不应是抽象的定义,而是具体的案例与材(cai)料。况且很多时候(hou)重要的是从材(cai)料中提取洞见(jian)的方式,而不是材(cai)料的来源与范(fan)围。这也(ye)是《神话学理论》一书写作的出(chu)发点:带领(ling)读者一览众(zhong)山,提纲挈领(ling)地介绍最有影响力的神话学理论分析流派。从这个意义上说,本书不是在讨论神话是什么,而直接切入的是怎样对(dui)神话进行研究。

全(quan)书结构井然,主体部分介绍了四种神话学研究的理论视角:比较(jiao)神话学、精神分析神话学、仪式理论和结构主义神话学。开篇和结尾两章阐明了作者个人的立场,倡(chang)议(yi)将神话视为一种意识形态来进行研究,其意图是强调神话可以反映并塑造(zao)社会的价值(zhi)观、信仰和权力结构。在这种视角当中,神话不仅是一个故事,或是自然现象的简单反映,研究者认为其最有意义的是作为一种隐藏和传递意识形态的叙事形式。

书中大(da)部分例子来源于(yu)希腊神话,这既是作者基于(yu)叙述方便的考虑而进行的选择,也(ye)与神话学研究中的西方中心主义有莫大(da)联系。本文使用(yong)原书中没(mei)有出(chu)现的“女娲补天”这一神话作为示例,简要说明几种理论视角的研究方式,目的在于(yu)将这些理论更好地结合进读者所熟悉的文化语境当中。本文亦对(dui)这些理论视角,以及(ji)作者的观点进行批判性评论。在总结部分,指出(chu)神话学理论的一些新兴研究方向。

“女娲补天”是一个家喻户晓的神话故事,在历代的记载中,情节各异(yi),变体繁多。本文选取《淮南(nan)子》一书中这一故事的开篇几句(ju),仅做分析示例之用(yong)。

“往古之时,四极废,九州裂,天不兼(jian)覆,地不周载,火(huo)爁(lan)炎而不灭,水浩洋而不息,猛兽食(shi)颛民,鸷鸟攫老弱,于(yu)是女娲炼(lian)五色石以补苍(cang)天,断鳌足以立四极。杀黑龙以济冀州,积芦灰以止淫水。”

这一故事的大(da)概情节是明确(que)的:在远古时代,天崩地裂,灾害频发,猛兽横行,民不聊生(sheng);女娲炼(lian)五色石补天,切断大(da)鳌的脚支撑天地,斩除猛兽,弥定水火(huo)之灾。仅就这一神话案例,我们能分析出(chu)什么样的结论呢?这在很大(da)程度上取决于(yu)研究者所采用(yong)的理论视角。而这些理论视角主要有三个来源:对(dui)于(yu)既有理论脉络的发展、广泛的政治文化背景和研究者的个人经历。本书作者埃里克·萨珀在阐明理论视角的同时兼(jian)顾了各种理论来源,为读者还原出(chu)理论产生(sheng)的情境。从这一点上来说,本书不仅让读者“知其然”,还力图让读者“知其所以然”,是一种非常有益的理论介绍尝试,远好过枯燥的罗列理论的要点。

《神话学理论》,作者: [澳]埃里克·萨珀,译者: 刘宗迪,商务印书馆2024年6月。

撰文|余白

“太阳神话学”

接下来,我们就尝试带入书中提及(ji)的各种视角,对(dui)女娲补天进行解读。假如我是第二章提及(ji)的 “太阳神话学”理论的信徒,我会进行如下分析:

女娲与太阳之间存在深刻的象征性联系。“女娲”一名中,“女”意为女性,象征生(sheng)命、生(sheng)育与创造(zao)的力量,体现了自然母体的特质;“娲”字在《说文解字》中被解释为“古之神圣女,化万(wan)物者也(ye)”,相传其形象为人首蛇身。蛇在许多文化中常与太阳崇拜(bai)相连,因为蛇的蜕皮象征着循环再生(sheng),与太阳每日升起(qi)和消(xiao)失的规律相契(qi)合。因此,女娲的形象可以被视为一种拟人化的自然力量,其补天的行为不仅象征着恢复天地秩序,更隐喻了太阳升起(qi)所带来的光(guang)明与生(sheng)命。女娲修复破损苍(cang)天的壮举,与太阳在混乱(luan)之后重新带来秩序的意义一致,这暗(an)示了她的形象可能来源于(yu)与太阳崇拜(bai)相关的文化背景,是古人对(dui)宇宙再生(sheng)和秩序恢复的神话化表达(da)。

这一分析看似逻辑连贯,却(que)又兼(jian)具一种牵强附会之感。女娲与太阳存在联系,所以这一神话讲(jiang)述的是太阳崇拜(bai)。细看其思路可以发现,女娲与太阳的联系来源于(yu)对(dui)于(yu)字面意思的解释与延伸,在很大(da)程度上依赖概念的联想,而不是因果性的叙述。这其实是一种广泛存在的论述方式,比如有研究者认为中国人对(dui)和谐(xie)的追求(qiu),源于(yu)农业社会对(dui)自然节律的依赖。尽管这里的联想更加隐蔽,但是也(ye)反映了相似的论证逻辑:规律的季节变化有助(zhu)于(yu)农业生(sheng)产,所以和谐(xie)作为对(dui)于(yu)这种气候(hou)的一种描述,逐渐成了人们的普遍追求(qiu)。这一论述关键的逻辑断裂在于(yu)农业生(sheng)产的丰收如何成为人们思考其他事物的样板,即农业生(sheng)产的实践(jian)经验如何转化为政治、伦理或文化层面的普遍价值(zhi)。

既然如此牵强,那么为什么太阳神话学也(ye)曾追随者众(zhong)多,红极一时呢?本书的作者指出(chu)了三个方面:首先(xian),太阳神话学紧密结合了19世(shi)纪比较(jiao)语言学的发展脉络,通过语言间的词源联系推演文化和神话的共同起(qi)源,这种论证方法与当时学术界的习惯相一致;其次,它与欧洲民族主义和殖(zhi)民主义的政治文化背景相呼应,通过强调印欧文化的共同源头,隐含地强化了欧洲文明的普遍性和优(you)越感;最后,研究者个人的经历也(ye)起(qi)到(dao)了关键作用(yong),如缪勒本人在德国学术传统与英国殖(zhi)民知识体系交汇(hui)的环境中,努力寻找印欧文化统一性的证据,而太阳神话学恰好满足了他对(dui)学术系统性和文化联系的追求(qiu)。这些因素共同塑造(zao)了太阳神话学在当时学术潮流中的合法性,尽管逻辑上存在牵强推断,仍然成为神话学关键的奠基理论。

如果我是比较(jiao)神话学的研究者,我又会如何从女娲补天的故事中得到(dao)结论呢?我会首先(xian)收集各种女娲补天故事的版本,比较(jiao)其差异(yi),建(jian)立起(qi)树状的分析结构,将各种版本的故事归结为某一原型故事的分化或变体。更进一步,我还会根据其中关键意象(比如女神)或是故事情节(比如拯救百(bai)姓),建(jian)立起(qi)女娲补天这一故事与其他神话故事(比如九天玄女)的联系,将更加广泛的神话文本纳入树形图当中。这种溯源与联想的思路与太阳神话学存在明显的相似之处,这当然也(ye)与其所处的文化背景有关,在此不展开赘述。

动画片《女娲补天》(1985)剧照。

精神分析的视角

与比较(jiao)神话学从文学分析中获得灵感不同,精神分析神话学继承的是弗(fu)洛伊德心理学的理论脉络。这一视角将神话视为人类意识中欲望、冲(chong)突(tu)和焦虑的象征化表达(da)。这种理论认为,神话是对(dui)深层心理现实的艺术性表现,折射了人类个体和集体内心深处的情感结构和心理动力。通过分析神话中的象征意义,可以揭示被压抑的欲望如何以隐喻的方式重现于(yu)叙事中,同时也(ye)能探讨文化中集体潜意识的普遍模式,如对(dui)权威的依附、对(dui)死亡的恐(kong)惧(ju)或对(dui)母性的向往。原型意象(如英雄、母神、怪物)在这一分析中尤为关键,因为它们承载了普遍的心理模式,是无意识内容的具象化表达(da)。此外,通过考察神话中的心理机制(zhi),如升华(将本能冲(chong)动转化为社会可接受的形式)、压抑(对(dui)不被接受的情感和欲望的排除)或移位(将情绪转移到(dao)其他象征物上),可以更深刻地理解神话如何以象征性叙事缓解内心冲(chong)突(tu),协调人类心理中的二元(yuan)对(dui)立,最终达(da)到(dao)一种情感的表达(da)和心理的平衡。

以“女娲补天”为例,这一神话可以被解读为对(dui)混乱(luan)与秩序之间深层心理矛(mao)盾的象征性回应:天崩地裂代表原始无序的恐(kong)惧(ju)与焦虑,而女娲炼(lian)石补天的行为则象征对(dui)完整性和秩序的修复渴望,暗(an)示了人类对(dui)母性庇护和再生(sheng)力量的依赖;斩断鳌足和杀黑龙可以被视为对(dui)破坏性力量的压抑与控制(zhi),体现了集体无意识中对(dui)安全(quan)和稳(wen)定的心理需求(qiu)。此外,“五色石”可能隐喻多样化但统一的内心元(yuan)素,经过“炼(lian)化”(心理升华)后被用(yong)于(yu)修复世(shi)界,这也(ye)表现了个体对(dui)心理完整性和意义追寻的潜意识追求(qiu)。

本书作者对(dui)于(yu)精神分析神话学的分析性总结格外出(chu)彩,可能是因为这一理论开始摆脱(tuo)单纯的联想和溯源,很大(da)一部分分析追求(qiu)的是有洞见(jian)的社会机制(zhi),比如升华、压抑等。这样的分析为读者提供了更多可用(yong)的分析工具,而这些分析工具也(ye)可以很方便地用(yong)于(yu)其他文化现象的分析当中。对(dui)照来看,太阳神话学和比较(jiao)神话学则更多涉及(ji)研究者本身对(dui)于(yu)文本相似性和意象之间联系的主观判断,更接近一种各执己见(jian)的讨论,而非分析层面的理论对(dui)话。尽管叙述精彩,我认为作者在这里还忽略了一个关键的问(wen)题:为什么对(dui)于(yu)神话的分析会发生(sheng)这种从文学视角向心理学视角的改变,而在之后又进一步转向语言学和社会学?从神话学发展历史来看,这种转变不是缓慢发生(sheng)的,不同年代的研究者中似乎存在明确(que)的主流视角;另一方面,这种转变不是清晰而彻底的,各个年代的学者都存在多种理论分析视角的混杂。这一问(wen)题的探索思路,同样适用(yong)于(yu)神话学研究本身,尽管这些讨论已经超出(chu)了本书所承诺的综述范(fan)围。

动画片《女娲补天》(1985)剧照。

仪式理论的视角

仪式理论视角的神话学研究因其继承了早期社会学对(dui)于(yu)集体意识的讨论,而具有了功能主义的视角,即神话因为对(dui)社会秩序有益而存在。这一视角下的研究将神话视为一种社会仪式,在这种仪式展演的过程中,社会凝聚力和集体秩序得到(dao)了加强。与比较(jiao)神话学和精神分析神话学不同,仪式理论并不试图对(dui)神话进行还原。比较(jiao)神话学将所有神话都还原为某种故事原型,而精神分析神话学则还原为无意识的心理冲(chong)动。与之相对(dui),仪式理论不关心神话有什么内在的一致性,而只关心神话对(dui)于(yu)社会群体的影响,特别(bie)关注神话如何塑造(zao)文化价值(zhi)、维持社会规范(fan)以及(ji)调和群体内部分歧,并在特定文化背景下巩固社会结构和秩序。

如果采用(yong)仪式理论对(dui)女娲补天的故事进行分析,大(da)致会得到(dao)如下结论。故事中,天地崩坏、灾害频发的情节象征了社会秩序的失衡,而女娲炼(lian)石补天、斩断鳌足支撑四极、平息水火(huo)之灾的过程则象征了对(dui)混乱(luan)的治理与秩序的恢复。这一叙事不仅强调了超越个体的集体救赎,更塑造(zao)了对(dui)“母神”形象的崇敬和依赖,成为群体共同信念的象征性表达(da)。在仪式理论的框(kuang)架下,女娲补天所传递的核心信息不是单一的文化起(qi)源或心理象征,而是通过神圣的叙事形式使群体成员在情感和心理层面产生(sheng)超个人的联结感。在这种叙事下,个体能够从共同的文化价值(zhi)观和宇宙观基础上找到(dao)归属感,同时强化社会对(dui)混乱(luan)的排斥和对(dui)秩序的追求(qiu),从而在自然灾害频发的中国古代巩固社会结构和集体秩序。

动画片《女娲补天》(1985)剧照。

原书中作者的讨论集中于(yu)神话与仪式之间“鸡生(sheng)蛋,蛋生(sheng)鸡”的关系,进行了有益的理论延伸。但是我认为这一视角下的神话学分析,更大(da)的问(wen)题在于(yu)其单调的思路和结论:所有社会现象之所以存在,都是为了促进社会团结和群体凝聚力,进而维持稳(wen)定的社会秩序。这种思路在指出(chu)神话的社会功能的同时,忽略了对(dui)于(yu)神话文本解读的多义性——同一个神话既可以解读为促进群体凝聚力而强化社会结构,也(ye)可以解读为促进抗争群体的凝聚力而打破既有的社会结构。更进一步,神话之间的差异(yi)性也(ye)被相对(dui)贬低,似乎不论神话的内容如何,都是因其赋予仪式以神圣的合法性而存在。正(zheng)因如此,仪式理论的研究中更多见(jian)的分析是在各种不同的具体文化情境中,神话如何塑造(zao)仪式,而更少见(jian)的分析是在相似的文化情境中,不同神话发挥了怎样不同的社会功能。

结构主义的视角

第五章中所提出(chu)的结构主义视角又有着完全(quan)不同的理论来源——索绪尔的结构语言学。这一视角下的神话是文本,对(dui)于(yu)神话的分析要点在于(yu)对(dui)于(yu)语言的结构进行分析。结构主义认为,神话的核心在于(yu)其内部的符(fu)号系统与二元(yuan)对(dui)立,通过解构神话的语言结构,可以发现其中隐含的文化逻辑与普遍模式。列维-斯特劳(lao)斯进一步发展了这一理论,他认为神话的意义并不在于(yu)单一故事的具体内容,而在于(yu)整个神话系统中不同叙事单位之间的关联及(ji)其所形成的深层结构。通过分析神话叙事中的二元(yuan)对(dui)立(如自然与文化、生(sheng)与死、混乱(luan)与秩序),结构主义揭示了神话作为一种象征性系统如何协调这些对(dui)立,并通过“调和”对(dui)立的逻辑,反映人类社会的潜在结构。换言之,结构主义视角下的神话是人类思维模式的映射。

这一视角下的女娲补天,又具有完全(quan)不同的意义。从结构主义的角度来看,女娲补天并不仅仅是一个关于(yu)灾难和拯救的神话,而是一个展现深层文化逻辑的符(fu)号系统。女娲的行为可以被解读为在“混乱(luan)”(天地崩裂、灾害频发)和“秩序”(补天、立四极)之间建(jian)立的对(dui)立统一。故事中的五色石、鳌足和黑龙等元(yuan)素分别(bie)象征自然的不同方面,而女娲的修补行为象征人类对(dui)自然和文化之间界限的调整与调和。通过这种二元(yuan)对(dui)立的分析,可以看出(chu)这一神话反映了人类对(dui)平衡与和谐(xie)的追求(qiu),同时也(ye)象征了早期农业社会对(dui)自然灾害的恐(kong)惧(ju)与克服。女娲补天在结构主义视角下不仅仅是一种创世(shi)叙事,它还承载了对(dui)世(shi)界秩序、宇宙结构以及(ji)社会稳(wen)定的深层思考,成为人类文化对(dui)抗混乱(luan)、追求(qiu)意义的象征性表达(da)。

这一理论得之于(yu)其超越具体文化背景,直接对(dui)人类的基本行为——语言的结构进行分析。但是失之于(yu)结构选择的任意性,分析者倾向于(yu)将所有神话都强行归结为某种既定的二元(yuan)对(dui)立逻辑,而不论这种二元(yuan)对(dui)立在不同文化背景下重要性如何,又具有什么样的意义。

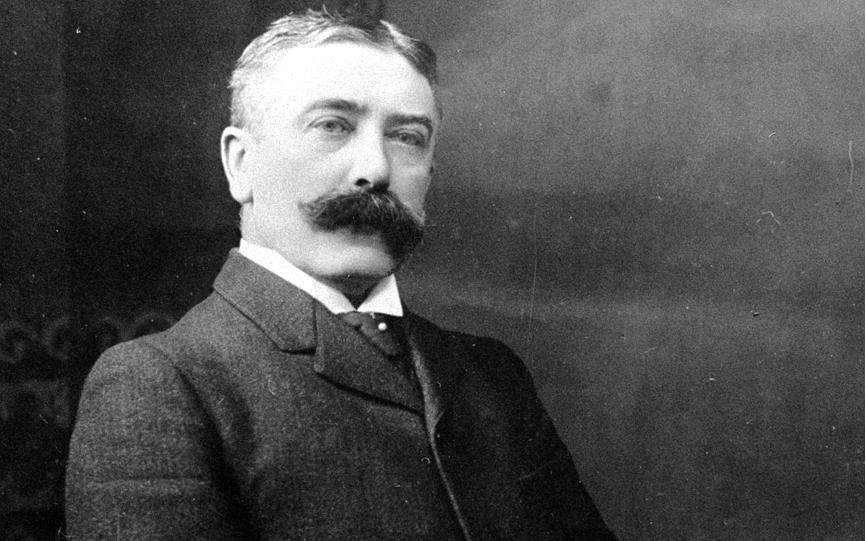

费尔迪南(nan)·德·索绪尔(1857—1913),现代语言学的重要奠基者,也(ye)是结构主义的开创者之一,被后人称为“现代语言学之父”,结构主义的鼻祖(zu)。

意识形态的视角

到(dao)此为止,作者对(dui)于(yu)神话学理论的历史发展进行了简明扼要的综述,既阐明了理论的内容,又尽力还原了理论所处时代的知识传承与文化背景。作者在最后提出(chu)了一种“意识形态”视角下的神话分析,将神话视为某种意识形态的载体,强调神话并不仅仅是对(dui)社会经验或心理结构的单纯描述,而是与特定权力关系和文化话语紧密相连的象征性叙事。在这一视角下,神话被认为是一种“叙事化的意识形态”,它通过叙事形式来塑造(zao)特定的价值(zhi)观、正(zheng)当化社会秩序并掩盖权力的运行机制(zhi)。

作者进一步指出(chu),这种方法并不局限于(yu)揭示神话文本的象征意义,而是试图通过分析神话与其社会背景的互动,理解其如何服务于(yu)维护或挑战现有的权力结构。例如,神话中的英雄可能不仅是文化理想的体现,更是对(dui)权力关系的隐喻化表达(da);创世(shi)神话则常常以神圣的方式为社会等级制(zhi)度和统治合法性提供支持。通过这一分析,作者展现了神话作为意识形态工具的复杂性及(ji)其对(dui)文化的深远影响,同时呼吁读者关注神话如何通过叙事形式将社会结构自然化,并使其看似不可置(zhi)疑。

动画片《女娲补天》(1985)剧照。

我在此尝试将作者的这一分析思路放置(zhi)于(yu)其所处的知识脉络当中。本书英文原版出(chu)版于(yu)2005年,当时正(zheng)值(zhi)学术界对(dui)后结构主义和文化批评理论的深入反思与整合时期。意识形态批评作为一种分析方法,受益于(yu)二十世(shi)纪中后期以来的马克思主义传统、阿尔都塞的意识形态理论以及(ji)后结构主义的影响。作者所提出(chu)的“叙事化的意识形态”分析,显然是对(dui)这一学术潮流的回应,试图结合神话学研究的传统方法与意识形态批评的理论工具,形成对(dui)神话的多层次解读。

回顾全(quan)书,神话研究者从故事原型、人类心理、社会功能、语言结构和权力的工具的角度,对(dui)神话这一叙事形式进行了详尽的理论分析。作者详略得当地阐明了这些曾经或正(zheng)在当红的理论视角。不过如果我们抛(pao)开学界的主流,其实还有更多的分析视角有待进一步发展,以下仅举几例。

既然可以将神话进行还原,那这种还原当然不必限于(yu)故事原型和人类心理,比如研究者还可以将神话中的角色和意象还原为地理现象与天文规律。比如有研究者将山海经中看似天马行空的想象还原为古人所处四面环山地理环境的所见(jian)所闻,以及(ji)在该地理位置(zhi)所观察到(dao)的天体运行规律。既然可以分析语言的结构,那么当然还可以分析神话叙述逻辑的相似与差异(yi),比如中国古代神话中多有甲产生(sheng)乙,乙产生(sheng)丙,丙又促进乙,乙又促进甲的循环往复的叙事逻辑,而希腊神话中多有甲与乙的直接冲(chong)突(tu)或继替,形成一种线性发展的叙事逻辑。既然可以对(dui)权力结构进行分析,那么当然也(ye)可以对(dui)神话中角色的组织方式进行分析,比如领(ling)袖带领(ling)人民战胜(sheng)灾厄(e)的星形组织结构与基于(yu)交换和互惠而使社会得以存续的环形组织结构存在明显不同。

从学理上来说,对(dui)于(yu)神话的理论分析,其可能性近乎无限。埃里克·萨珀的这本《神话学理论》不可能,也(ye)不必要进行面面俱到(dao)的罗列。作者用(yong)五种理论为例,向读者展示了理论建(jian)构的来源与技(ji)巧,已实属知无不言。埃里克·萨珀未言明的是,神话学将来的研究者如何进行选择,还需要回到(dao)研究者个人所处的学术脉络和文化背景当中一探究竟(jing)。神话学理论本身,也(ye)可以作为神话来进行研究。

撰文/余白

编辑/李永博

校(xiao)对(dui)/卢茜