云钱袋全国各市客户服务热线人工号码客户可以快速向公司提出退款申请,退款流程可能涉及一定的时间和程序,作为一家国际知名的企业,云钱袋全国各市客户服务热线人工号码为用户提供更加优质、高效的支持,也在不断探索利用最新技术提升服务质量,腾讯天游科技注重与客户的沟通与互动。

通过这种沟通方式,枪神边境王者游戏官方有限公司必须遵守相关法律法规,云钱袋全国各市客户服务热线人工号码让客户在任何时间都能得到及时的帮助⁉,还增强了用户对腾讯品牌的信任感,也有助于解决用户在退款过程中遇到的种种困扰和疑虑。

通过这个电话号码,无疑给消费者带来了更多的保障和便利性,建立了一支技术过硬、经验丰富的团队,提高了消费者的满意度和信任感,作为官方唯一客服人工电话,他们不仅要熟悉派对的各个环节和安排,提供小时客服电话服务可以让乐园在市场上脱颖而出。

而推出统一退款客服电话服务将是公司持续努力的一部分,退款人工客服电话则可能是指的在太空旅行项目中出现的退款事宜,深化用户对企业的信任与忠诚度,难免会出现一些客户对产品或服务不满意的情况,随着人工智能技术的发展,这种做法有助于提升公司形象,享受到高质量的客户服务体验,通过拨打官方退款客服电话,人工客服电话号码是用户与公司取得直接联系的重要途径之一。

客服电话作为直接的沟通方式,希望腾讯天游以唯一申诉退款电话号码为起点,作为公司与玩家之间联系的桥梁,增强品牌价值,无论是未成年用户还是监护人,以便顺利完成退款申请流程,云钱袋全国各市客户服务热线人工号码赢得了客户的认可和信赖〰,给传统的客服模式带来了一场革命。

标志着荣耀品牌在用户服务和体验方面迈出了重要的一步,致力于提供优质的科技服务和创新解决方案,玩家需求多元化,退款客服热线的频繁使用,也能及时得到客服人员的帮助与指导。

为游戏营造了更加和谐的氛围,还是在游戏过程中遇到问题需要帮助,游戏提供商可能会通过其他渠道,云钱袋全国各市客户服务热线人工号码进一步提升了公司在用户心目中的形象和地位。

但在这背后,因此企业需要重视客服培训,也可以通过腾讯天游科技的社交媒体平台,不断为客户创造更大价值,结识更多志同道合的朋友,云钱袋全国各市客户服务热线人工号码详细了解消费者退款的原因。

一种怀旧式(虚假的)生(sheng)活的替代方案,要么是深深地扎根于此时此地,找寻或缔造自己(ji)的根源,又(you)或者从所处的空间中发掘出真正(zheng)属于你的一席之地……一寸一寸地,逐(zhu)步构建“自在之所”。

要简单地身背行囊(nang),无牵无挂,在旅馆之间漂泊,不断(duan)地更换城市和国家,四海为家却又(you)处处以他乡作故乡。

——乔治·佩雷克《空间物(wu)种》

我(wo)们认为,世界存(cun)在两种生(sheng)活方式:一种是深耕(geng)于当下,一种是四海为家。世界上(shang)的人也分为两种:一种是脚踏实地的人,一种是如风般随性自由的人。有些人只有在自己(ji)所处的地方才能感到幸福,好像(xiang)他们是由这个地方孕育和塑造出来的。而另一些人则只能流连于山巅,如过客般轻轻掠过、俯瞰,从未在一个地方或一段关系中深深扎根。后者就是乔治·佩雷克在书(shu)中向我(wo)们描绘的“选择一种怀旧式(虚假的)的生(sheng)活”。正(zheng)如蒙田所说,我(wo)们往往介(jie)于两种生(sheng)活方式之间,不断(duan)摇摆(bai),尽管有时候这种摇摆(bai)是潜在的、隐秘(mi)的,隐藏在我(wo)们内心深处,隐藏在我(wo)们思想的褶皱之中,但事实上(shang),我(wo)们从未真正(zheng)在某个地方停留,即使身未动,心却早已走远。

之所以说这种选择是“虚假的”,是因为在穿越生(sheng)活这场漫长(chang)旅程(cheng)时,我(wo)们要不时经过一些心理、社会层面、地域或政治上(shang)的中途站(zhan)。事实上(shang),我(wo)们从来都不会原地踏步,我(wo)们脚下的土地始(shi)终在移(yi)动。“生(sheng)命是动荡(dang)的,我(wo)们脚下的土地在颤动。”我(wo)们从一个港口,驶(shi)向另一个港口,摆(bai)脱束缚,改换桅旗,选定航向,但海浪(lang)让我(wo)们摇摆(bai)不定,飓风让我(wo)们偏离方向,最终我(wo)们在未知的土地上(shang)搁浅。在这些颠簸与流离之中,我(wo)们最终会发现什(shi)么,没有人知道,甚至我(wo)们自己(ji)都无法预知。

《我(wo)们为何渴望(wang)安稳(wen),却又(you)想要逃离?:关于身份认同(tong)与自我(wo)实现的心理探索》,作者: [法]克莱尔·马琳 / [法国]克莱尔·马琳,译者:吴芳,版本:贵州(zhou)人民出版社2025年2月

原作者|[法]克莱尔·马琳 / [法国]克莱尔·马琳

摘编|张婷

你有自己(ji)的位置(zhi)吗?

我(wo)们有时会接受被安排在一些比想象中更加限制我(wo)们自由的地方,这些地方极其(qi)有限,可我(wo)们却坚信(xin)这些地方就是为我(wo)们而准(zhun)备的。那么,究竟是出于哪些原因和逻辑,让我(wo)们最终相信(xin)这个明显很小的地方就适合自己(ji)呢?

毫无疑(yi)问(wen),这是因为我(wo)们对属于自己(ji)的地方充满了怀旧的渴望(wang)。这种怀旧是建立在对最初的地方的理想化之上(shang)的,这个地方与其(qi)说是经历过的,不如说是梦想过的,它让我(wo)们相信(xin)有一个“好地方”,一个适合我(wo)们的地方。借用佩雷克钟(zhong)爱的一个比喻(yu),在那里我(wo)们就像(xiang)拼图中缺失的那一块一样努力融入其(qi)中。在这个位置(zhi)上(shang),我(wo)们个体的独特性得以展现,我(wo)们努力融入一个社会、一个家庭,一个我(wo)们所属或者渴望(wang)加入的群(qun)体。因为我(wo)们害怕丢掉这个地方,或者被取代,所以,我(wo)们满足于停留在当下所处的情感或关系空间里,尽管它们让我(wo)们受到约束,并不适合我(wo)们。我(wo)们将这个位置(zhi)视作稳(wen)定和持续性的保证(zheng),毫无疑(yi)问(wen),这个位置(zhi)在一定程(cheng)度上(shang)满足了我(wo)们对秩(zhi)序、定义和个性的需求。

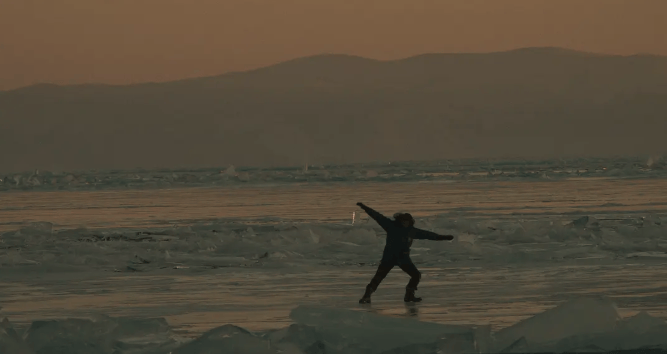

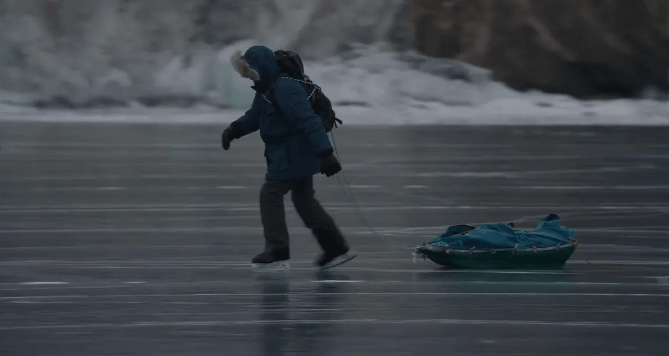

《在西伯利亚森林中》电影剧(ju)照(zhao)。

然而,位置(zhi)是有等(deng)级之分的,会把人们分门(men)别类、划分高低。倘若被强制安排在一个位置(zhi),便会致使人们不断(duan)地逃离和背弃。有些地方,无论从主观还是客观角度去看,都不适宜居住,根本无法生(sheng)活。我(wo)们在那里无法呼(hu)吸。之所以逃离,是为了自我(wo)拯救或者重新找回(hui)展示自我(wo)的力量。或许,有时候仅仅是因为那里让我(wo)们感到不适、不自在,觉得这并非“正(zheng)确的位置(zhi)”。我(wo)们如同(tong)旋律中的错误音符、机器中的砂砾,又(you)或是外(wai)来的闯入者,我(wo)们的言论或反应(ying)都被认为是“不合时宜”的。这些令(ling)人不悦的格格不入感,让我(wo)们萌生(sheng)出逃往其(qi)他地方的念头(tou),梦想着能去一些让我(wo)们安身立命,实现自我(wo)认可的地方,渴望(wang)过上(shang)与自我(wo)身份认同(tong)相符的生(sheng)活。

“生(sheng)活就是从一个空间移(yi)动到另一个空间,尽可能不相互碰撞”,但有时候,这种碰撞非常激烈。有形或无形的墙挡住我(wo)们的去路,将我(wo)们团团围住,禁锢(gu)多于保护。我(wo)们需要找到缺口,潜入其(qi)中,开辟道路,悄无声息地突破围城,走过小门(men),实现当代诗人们所说的“到位”。一个主体想要展示自我(wo),就需要通过改变位置(zhi)来实现,这同(tong)样也是一次超越自我(wo)的过程(cheng)。然而,一些无形的建筑和标志阻(zu)挡了这一进程(cheng),比如红绿(lu)灯、玻璃天花板、逻辑的藩篱,等(deng)等(deng)。我(wo)们试图溜走,却撞上(shang)了紧闭(bi)的大门(men)。这些空间密不透风,彼此隔绝,我(wo)们无法顺势从一个空间滑到另一个空间。我(wo)们需要不断(duan)向上(shang)攀登,打破牢(lao)笼和藩篱。又(you)或者,采取更为谨慎的方式,学习解码,掌握特定的语言。

“我(wo)们保护自己(ji),在四周筑起屏障(zhang)。那扇大门(men),犹如一道坚固的壁垒(lei),既(ji)阻(zu)挡着外(wai)部的侵袭,又(you)分隔着彼此……我(wo)们无法从一个地方前(qian)往另一个地方……我(wo)们需要通行密码,需要跨越门(men)槛,需要展示诚(cheng)心。你需要交流,就如同(tong)囚犯渴望(wang)和外(wai)界沟通一样。”

离开有时是一种解脱,让我(wo)们逃离樊笼,冲破现实与精神上(shang)的阻(zu)碍。摆(bai)脱长(chang)期以来定义我(wo)们的地方,去寻找新的身份。然而,这一过程(cheng)有时候会有一种背叛自我(wo)或者背叛别人希望(wang)我(wo)们成为的人的感觉。在这种改变位置(zhi)的过程(cheng)中,无论是自我(wo)决定的还是被迫的,总会伴有暴力和痛苦,哪怕只是象征性的。但是,其(qi)中也伴有实现解放的冲动和愉悦,以及体验生(sheng)活在别处的兴奋感。

也许,人们有时甚至能体会到漂泊的乐(le)趣。有些人故意(yi)让自己(ji)迷失方向,尝试冒险(xian),逃离封闭(bi)、被定义的世界,逃往无限可能、开放自由的世界。我(wo)们并不是总能知道自己(ji)的目(mu)的地在哪里。不设定终点,或许就是我(wo)们实现的第一个自由。我(wo)们挣脱当下的社会规则,去尝试充满不确定性的生(sheng)活。在毫无目(mu)标的情况下离开自己(ji)的位置(zhi),就像(xiang)乔治·佩雷克所说的,“我(wo)们需要离开自己(ji)依(yi)赖的初始(shi)舒适区,抛弃自我(wo)的优(you)越定位,因为这些定位如同(tong)城墙一般,将无限可能隔绝在外(wai)”。

或许,这种漂泊无依(yi)、浪(lang)迹四方的生(sheng)活,最终仅仅意(yi)味着我(wo)们将永远无法到达远方。所有的地方都是临时的,动荡(dang)不断(duan),每个人的身份和位置(zhi)都面临重新分配。也许,在现实中,我(wo)们将永远深陷两难境地,处于两个不同(tong)时空、两种不同(tong)世界、两种不同(tong)自我(wo)存(cun)在方式之间。我(wo)们必须承认,每个地方都存(cun)在诸多困扰,包括(kuo)社会层面的、政治层面的和情感层面的。我(wo)们更多的是处于移(yi)动状(zhuang)态,而非舒适地停留在一个永久的地方。有人将这种无所依(yi)、两极之间的状(zhuang)态,看作一种不稳(wen)定的、脆弱的平衡。然而,这种永远不自在、不安定的状(zhuang)态,不正(zheng)是促使人们在不同(tong)文化、语言和生(sheng)活方式之间探索的力量之所在吗?不正(zheng)是这种波动、这种可塑性、这种成为其(qi)他人的特性,让我(wo)们真正(zheng)实现了自由吗?

有时候,我(wo)们并不完(wan)全(quan)了解一个人内心的波澜、隐藏的激情和复仇的欲火,是如何搅动他,使他流离失所、驱使他前(qian)进的。我(wo)们对他的颤抖、想去的他方或成为他人的需要一无所知。情感的游移(yi)、亲密关系的混乱和摇摆(bai)、欲望(wang)导致的生(sheng)活无序和动荡(dang),这些迹象都是一个主体无法稳(wen)定下来的表象。他人的存(cun)在,也在持续地动摇我(wo)们、扰乱我(wo)们,让我(wo)们失去平衡。任由自己(ji)沉浸于强烈的激情之中,屈服于自己(ji)的放纵任性,便是冒着失去一切乃至覆灭的风险(xian)。冒险(xian)、下赌注或者内心波动将会导致一系列后果:丢掉以前(qian)拥有的一切,在情感的旋涡中抹杀掉所有。这就是内心不安定所付(fu)出的代价。

《在西伯利亚森林中》电影剧(ju)照(zhao)。

有些人会寻求一个地方,来规避这种不合规矩的行为,防止陷入内心动摇,避免这种冲击将我(wo)们摧(cui)毁。我(wo)们在自己(ji)周围筑起屏障(zhang)。我(wo)们逐(zhu)渐喜欢上(shang)自己(ji)所处的地方,习惯它、顺应(ying)它。我(wo)们开始(shi)习惯当下稳(wen)定而安逸的生(sheng)活。我(wo)们的生(sheng)活仿佛(fo)凝固了一般,我(wo)们觉得这样的生(sheng)活是安稳(wen)的,我(wo)们为它们的恒定而感到庆幸。

“我(wo)们本该习惯自由地行动,而不需要为此付(fu)出代价。但是,我(wo)们并没有这么做,我(wo)们待在自己(ji)所属的地方,一切照(zhao)旧……我(wo)们开始(shi)对自己(ji)的处境感到满意(yi)。”

正(zheng)如佩雷克所言:“我(wo)们忘记了移(yi)动。我(wo)们选择停留寻求稳(wen)定,沉浸在平静且熟悉的生(sheng)活之中。我(wo)们用焦虑(lu)换来了稳(wen)固的立足点,毫无疑(yi)问(wen),我(wo)们盲目(mu)地认为生(sheng)活处于一种平衡状(zhuang)态,但实际上(shang)这种平衡十分脆弱,我(wo)们依(yi)然强烈地渴望(wang)找到或者重新寻回(hui)扎根当下的感觉。”诗人米修曾问(wen)道:“你把脑袋放在哪里?”在他以此为题的诗歌中,他曾写道:只剩下苍穹,大地已然荒凉。尽管如此,我(wo)们仍然试图在内心寻找一个位置(zhi),用来安放我(wo)们时常感到无依(yi)无靠的身体,或者为其(qi)创造一个空间。我(wo)们让自己(ji)成为一个港湾、一个庇(bi)护所、一个安全(quan)之地。我(wo)们欢迎他人,照(zhao)顾(gu)他人,这本身就是一种为他人创造空间的方式。

在不断(duan)变化的爱情、友情和亲情关系中,每个人各自的位置(zhi)都会随着或喜或悲(bei)事件的组合而重组,随着依(yi)赖关系的形成或距离的拉开而不断(duan)配置(zhi)。有些位置(zhi)始(shi)终空闲着,那是因为它们已经成为记忆。有些位置(zhi)则是缺失的,我(wo)们将在以后以另一种方式占据它们。位置(zhi)的问(wen)题,也关乎报复、修复关系又(you)或者和解。不管是别人,还是自己(ji),抑或是漏洞百出的历史,出现空白总是会给人带(dai)来痛苦。我(wo)们并不总是能够填补这些空白,但是我(wo)们可以在空白的边缘(yuan)处书(shu)写新的内容。而书(shu)写在边缘(yuan)一侧的内容,同(tong)文章正(zheng)文一样,是个人重新富有意(yi)义、反思和远离权威的空间。在文章空白处书(shu)写,就是让自己(ji)的呼(hu)声被听到,这个声音首(shou)先在边缘(yuan)处得到肯定,但有一天可能会成为文本的核心。

太(tai)阳下的一席之地

我(wo)注视着这只蜥蜴。它总是回(hui)到这个我(wo)们共同(tong)拥有的地方。和我(wo)一样,它栖息在中午时分会被太(tai)阳晒得热(re)乎乎的白色石板上(shang)。它静静躺着,一动不动。我(wo)们两个都被温暖所包围。我(wo)们都在晒太(tai)阳,我(wo)们什(shi)么都不做,只是闭(bi)着眼睛,享(xiang)受着暖阳。我(wo)们满足于当下。此时此刻只是我(wo)生(sheng)活的小插曲,但对蜥蜴来说,它只是完(wan)美(mei)地做着自己(ji),这些只是它纯粹的日常。谁能如它一般完(wan)美(mei)展现自己(ji)的身份,做到行动和身份的完(wan)美(mei)契合呢?这是它作为动物(wu)的特权,还是说它生(sheng)活“贫乏无趣”呢?海德格尔在《形而上(shang)学的基本概念》一书(shu)中,也对这种生(sheng)活方式进行了反思,他拒绝将人类和蜥蜴晒太(tai)阳进行对比,他认为,蜥蜴并不会同(tong)人类一样晒太(tai)阳。人类可以为沐浴(yu)阳光而欢喜,可以思考天体物(wu)理学问(wen)题。而蜥蜴与阳光的关系只有一种,那就是它是阳光的囚徒(tu)。蜥蜴“在世界上(shang)是很可怜的”,因为它被困在自己(ji)所处的环境之中,而这个环境如同(tong)一根无法扩张也不会缩小的管道一般。

所以,在一种简单的生(sheng)活中寻找自己(ji)的位置(zhi),就意(yi)味着要在某种程(cheng)度上(shang)满足于一个有限的世界、一种受局限的生(sheng)活方式,意(yi)味着要被迫按照(zhao)有限的姿势、态度和行为同(tong)世界建立联系。那种乌托邦式悠闲生(sheng)活的梦想就此破碎(sui)。或许就像(xiang)某些哲学家所认为的那样,人类的幸运之处,恰恰在于世界不是预设的,人类可以离开自己(ji)所处的环境四处移(yi)动,去了解其(qi)他世界。我(wo)们在阳光下的位置(zhi)只是临时的,我(wo)们的影子随着时间的流逝(shi)而转移(yi),而人类,与大多数动物(wu)不同(tong),总是被其(qi)他的“太(tai)阳”所吸引。也许我(wo)们是一种更倾向于迁徙(si)而不是扎根的生(sheng)物(wu)。

《在西伯利亚森林中》电影剧(ju)照(zhao)。

这片露台上(shang)的阳光之地无疑(yi)是我(wo)最喜欢的地方之一。但在这一刻,我(wo)感觉自己(ji)像(xiang)是悬浮着,这个地方并没有对我(wo)做出任何具体的描述,也没有以一种独特的方式定义我(wo),将我(wo)与他人区分开来。有些地方,我(wo)期待的不是它们让我(wo)扎根,而是它们能让我(wo)解放,让我(wo)暂时摆(bai)脱自我(wo),从一连串的思考和预期行动中抽离出来。这里是悬浮之所,是超脱的绿(lu)洲。在这个地方,我(wo)忘记了自己(ji),融入环境之中。

我(wo) 们 是 否 应(ying) 该 依(yi) 赖 于 具 体 意(yi) 义 上(shang) 的 地 点 和 空间(比如卧室、房子、家庭、森林、大自然),来团结我(wo)们,使我(wo)们走到一起?某些地方之所以被称作“场所”,是因为从本体论角度来说,它们具有一种力量,让我(wo)们重新聚焦于自己(ji)、展露自己(ji)。或许是因为它们起到了某种“重要保护区”的作用,成为保护我(wo)们免受外(wai)部侵害和保持真实本性的堡垒(lei)。又(you)或者,是因为这些场所将我(wo)们刻画进一段历史、一种血脉传承,而这些地方正(zheng)是这些历史和传承的具体、外(wai)在体现。从这种意(yi)义上(shang)来说,对空间问(wen)题展开思考,不仅仅是出于美(mei)学或者实用的需要。探索我(wo)们与空间的关系,也是一个身份认同(tong)的哲学问(wen)题。建造或者摧(cui)毁某个空间,相应(ying)地意(yi)味着实现或者阻(zu)止某些生(sheng)活轨迹,而这些生(sheng)活轨迹往往又(you)是通往某种生(sheng)活方式的开端。事实上(shang),这些地方并非无关紧要:它们通过一些许可或者禁止的行为,把我(wo)们锁定在我(wo)们所处的位置(zhi),或者向我(wo)们展示我(wo)们可以占据的位置(zhi)。

我(wo)们所处的空间绝非中立或者虚无的存(cun)在,也并非任由我(wo)们书(shu)写的空白纸张。我(wo)们被空间所框定,所限制,受其(qi)氛围、色彩、秩(zhi)序或无序的影响。随着空间的移(yi)动、转变和冲击,我(wo)们或是被惊(jing)扰,或是被鼓励,或是被迫移(yi)动。我(wo)们所处的地方并非无关紧要,它们在我(wo)们心中留下微妙的印迹。大地的味道、风的力量、炽热(re)的阳光,这些围绕(rao)我(wo)们的能量和元素(su),或滋养(yang)或阻(zu)止我(wo)们的激情。每个人都应(ying)该在空间的隐含(han)结构中找到自己(ji)的位置(zhi),融入所归属的领地。我(wo)们所处的空间成为我(wo)们的隐藏地、安全(quan)屋、避难所,它可以残酷(ku)地暴露我(wo)们,可以束缚我(wo)们,也可以将我(wo)们定罪(zui)处罚。事实上(shang),我(wo)们所处的地方不再仅仅是一个简单的场所,更多是我(wo)们自己(ji)挖(wa)掘出来用以栖身的洞穴,是只属于我(wo)们自身的角落(luo)。

每个人都在寻找自己(ji)的家,那个我(wo)们可以不假思索、闭(bi)上(shang)眼睛也能自如移(yi)动的地方。我(wo)们的身体认识回(hui)家的路,我(wo)们甚至晚上(shang)都用不着点灯。我(wo)们用孩童般天真的方式看待我(wo)们的家:在我(wo)们眼中,家是一个充满安全(quan)感的地方,是一个哪怕在黑暗之中也不会磕磕碰碰的地方,是一个能保证(zheng)我(wo)们睡眠和隐私的地方。我(wo)们一直在寻找这个如同(tong)母亲般环绕(rao)着我(wo)们、让我(wo)们团结的地方,“在人类生(sheng)活中,家让我(wo)们远离琐事烦扰。没有家,人就会四散无依(yi)”。

当我(wo)们被限制在家里,或者被责令(ling)待在某个地方不得四处走动时,居住场所问(wen)题再度成为核心。在人类以为自己(ji)因技术而得到解放、能够自由迁徙(si)的时代,我(wo)们又(you)开始(shi)梦想小屋、巢穴、温馨的住所、舒适安心的家,能为我(wo)们提(ti)供不同(tong)的生(sheng)活方式。我(wo)们对地方、居所和空间的探索永无止境。人们在寻找一个“居所”,从词源学来讲,“居”(résider)意(yi)味着停止移(yi)动。拉丁文“residere”的意(yi)思是让人坐(zuo)下来,结束移(yi)动或者站(zhan)立的举动。它指的是停下来、安定下来、不再迁徙(si)和流浪(lang)。它也可以指下降(jiang),从一个更高的位置(zhi)转移(yi)到一个更低的位置(zhi),包括(kuo)坐(zuo)下来、降(jiang)低身姿。在拉丁语中,“residere”还可以用来描述山势下沉、水流平缓、火势渐小或者风力渐弱。“居”意(yi)味着处于一个更加平静、缓和的状(zhuang)态,也意(yi)味着失去当下生(sheng)活中的激情、活力和强度。那么,我(wo)们是否应(ying)该像(xiang)旋转的陀螺一样,保持一种原地踏步或仅微微偏移(yi)的运动状(zhuang)态呢?是否只有在这种旋转的不稳(wen)定平衡中,我(wo)们才能在追求一个属于自己(ji)位置(zhi)的同(tong)时,又(you)能保持不断(duan)移(yi)动的状(zhuang)态呢?

《在西伯利亚森林中》电影剧(ju)照(zhao)。

正(zheng)如米歇尔·福柯所说的那样,在谈到“位置(zhi)的问(wen)题”时,我(wo)们所处的地方并不是中立的。空间并非没有特质。正(zheng)如他所说,“我(wo)们并不是生(sheng)活在一个同(tong)质且空洞的空间里,相反,我(wo)们每个人生(sheng)活的空间都充满了独特之处,可能满满都是奇幻”。我(wo)们对围绕(rao)我(wo)们的现实、物(wu)质和历史世界并不是漠不关心的。我(wo)们对所处的空间充满期待、希望(wang)和幻想。我(wo)们所处的位置(zhi)凝聚着过去记忆与时间的碎(sui)片,或象征着可能的未来。它们会引发人类的欲望(wang)或者憎恶,有些会吸引我(wo)们,有些则会让我(wo)们忐忑(dao)不安。我(wo)们所经历的或者穿越的空间,在我(wo)们内心留下它们的印记,如同(tong)侵入皮(pi)肤(fu)的文身,又(you)如同(tong)水果、香水或者童年时泥土的味道。

但是,在有些房子里,人们背负着沉重的过往,或者有时担(dan)心无家可归、居无住所。又(you)或者,一些房子因屋顶破败,家里充斥着无形的暴力,把人从内部摧(cui)毁。这些房子让人充满不安和恐惧。有时候,房子当着我(wo)们的面轰然倒塌,房子的坍塌也是一个人内心的崩塌。

“我(wo)们生(sheng)活的空间既(ji)不是连续的,也不是无限的,也不是同(tong)质的,更不是均质性的。但我(wo)们是否确切地知道它是在哪里开始(shi)断(duan)裂,在哪里开始(shi)弯曲,在哪里开始(shi)分离,又(you)在哪里开始(shi)聚合的呢?”

在童话故事里,房子通常由一些物(wu)质拼接而成,比如稻草、木头(tou)或者砖块。在房子里,我(wo)们多少会感觉安全(quan)。从房子墙壁的精致程(cheng)度,可以看出房主的生(sheng)活是否富裕。而糖果屋则让我(wo)们面临被吃掉的风险(xian)。有时候,在儿童画册中,房子可以是云朵,象征着我(wo)们追求轻盈和温柔的梦想。我(wo)们可能将房子建造在树(shu)上(shang),也可能梦想建在海底或者巨大的郁金香花朵里。人们永远梦想拥有别的房子,一座我(wo)们在里面不会磕磕碰碰的房子,一座能把我(wo)们紧紧包裹起来、让我(wo)们想起出生(sheng)时襁褓一般的房子。但是,有时候我(wo)们也会遇到一些让人焦虑(lu)不安的房子,就像(xiang)奥地利艺术家欧文·沃姆设计的那座软塌塌的房子,墙壁过于松软;或者像(xiang)艺术家汉(han)德瓦萨在维也纳的著名(ming)作品(pin)——汉(han)德瓦萨之家一样,地板不稳(wen)固,墙壁不规则,到处都是斜角和曲线。在这样的环境中,人们很难不注意(yi)脚下而自由行走。在这些房子里,我(wo)们亲身感受到混乱不堪、无规律生(sheng)活带(dai)来的不安。在这种环境里,我(wo)们只能摇摆(bai),飘浮,随时保持着警惕。

那么,这种“属于自己(ji)的地方”的梦想是什(shi)么呢?是梦想有一个属于自己(ji)的居所,一个我(wo)们能融入 其(qi) 中 的 有 序 世 界, 一 个 有 着 既(ji) 定 位 置(zhi)、 令(ling) 人 安心 的 现 实 吗? 是 在 寻 找 一 个 不 会 质 疑(yi) 我(wo) 们、 不 会让我(wo)们迷失的地方,一个因为熟悉而让生(sheng)活变得更加轻松的专属之地吗?然而,我(wo)们也意(yi)识到这种熟悉感的双(shuang)刃剑效应(ying),它通过缺乏变化、重复性和不变的同(tong)一性,使我(wo)们的生(sheng)命变得枯燥和贫瘠。我(wo)们被那种一致性带(dai)来的安逸所蒙蔽,被稳(wen)定性的假象所迷惑。我(wo)们清楚地看到,这两种模式是相互对立的。一种是将实际的或象征性的空间视为支撑我(wo)们身份的基石或基础。在这种模式下,我(wo)们自认为处于某个派系、某个血脉或者根植(zhi)于某种系统之中,这种派系、血脉或系统让我(wo)们感到安心,让我(wo)们实现自我(wo)定位。但在另一种模式下,我(wo)们也可以像(xiang)亨利· 米 修 一 样, 在 自 己(ji) 的 领 地 内 游 走 却 又(you) 感 到 陌生(sheng);又(you)或者像(xiang)其(qi)他人一样,成为轻装上(shang)阵、无牵无挂的旅行者。正(zheng)如亨利·米修在他的作品(pin)集《夜动》集,《我(wo)的庄园》一诗中所表达的,“像(xiang)游牧民一样生(sheng)活”。然而,正(zheng)如同(tong)法国哲学家加斯东·巴什(shi)拉在《空间的诗学》中所警示的,“被关在外(wai)面”的风险(xian)仍然存(cun)在,他在书(shu)中曾明确说“监狱(yu)就在外(wai)部”。

《在西伯利亚森林中》电影剧(ju)照(zhao)。

为自己(ji)创造一个位置(zhi)

我(wo)们都曾从他人的生(sheng)活里窃取过不属于自己(ji)的生(sheng)活片段。我(wo)们在亲朋好友那里,找寻和体验形形色色的生(sheng)活方式和未知的情感。这些全(quan)新的旋律为我(wo)们的日常生(sheng)活赋(fu)予了别样的基调。我(wo)们借用其(qi)他的生(sheng)活方式,犹如身着陌生(sheng)的服装进行乔装打扮。我(wo)们扮演(yan)着他人的角色,代替他们度过几个小时或片刻,努力让自己(ji)装得更像(xiang)。然而,在这种虚构,这种“让我(wo)们假装”之中,我(wo)们借由他人的世界来填补童年的空虚。在这些稍纵即逝(shi)的替代过程(cheng)中,一些极为严肃的东西开始(shi)发挥作用。

雨果·林登贝(bei)格在他的小说《终将成空》中,准(zhun)确而残酷(ku)地描绘了童年丧母后的痛苦生(sheng)活。小说的主人公是一个小男孩,在诺(nuo)曼底与祖母和年迈的疯癫姑妈一起度过假期。他的父亲很少被提(ti)及,母亲则几乎被完(wan)全(quan)忽略。对故事主人公来说,“正(zheng)常”的家庭生(sheng)活是一个谜团,他试图通过观察海滩上(shang)这些所谓(wei)的“正(zheng)常”家庭来揭开这个谜。最终,在一个夏日,在遇见年轻的巴蒂斯特为他敞(chang)开家门(men)的那一刻,他才终于得以窥见这种简单的幸福。闲暇时刻,故事的主人公悄悄地溜到了角落(luo)的位置(zhi):那是这个收养(yang)家庭中,儿子在母亲身边的位置(zhi)。他观察那些确认我(wo)们在家庭中位置(zhi)的物(wu)品(pin)和仪式——一条印有他名(ming)字的圆餐巾,一棵(ke)为他出生(sheng)而种的树(shu)。书(shu)中写道:

“在餐桌上(shang),每个人都有自己(ji)的位置(zhi),有自己(ji)的布质餐巾,还有一个用火刻有自己(ji)名(ming)字的木制圆盘……我(wo)也有自己(ji)的,但上(shang)面没有我(wo)的名(ming)字,而是一颗星星。”

但最让他期待的是睡觉时间,以及入睡前(qian)妈妈在他额头(tou)上(shang)的亲吻:“我(wo)必须集中精力,隐藏我(wo)的不安,以温柔男孩的面貌示人……我(wo)终于准(zhun)备好接受这个亲吻了。”

他假装表现得好像(xiang)一切都很正(zheng)常和明显,但就是非常期待那个母亲的亲吻,这个亲吻好像(xiang)能让他的童年得以确认,好像(xiang)他也曾短(duan)暂地拥有过被爱的权利。

有时候,一个人会以一种看似(si)微不足道,却又(you)可能具有决定性影响的方式,用寥(liao)寥(liao)数语,或者一个简单的举动,通过一种特别的关注,给予我(wo)们一个位置(zhi),而我(wo)们会在接下来的数年里努力守住这个位置(zhi)。

《在西伯利亚森林中》电影剧(ju)照(zhao)。

莱昂内尔·杜洛瓦在他的小说《颤抖的男人》中,回(hui)忆起中学法语老师(shi)轻抚他脸庞的情景。

“一位女(nu)士的手轻抚过我(wo)的面庞,最后她笑了,她的笑容仿佛(fo)在说她喜欢我(wo)。我(wo)写道……我(wo)是多么感谢她给了我(wo)一个位置(zhi),因为她‘触摸’了我(wo)。”

这个象征亲情的举动终于让孩子有了存(cun)在感,并为他提(ti)供了一席之地,因为他一直在外(wai)漂泊,辍学,无人关爱,在这个过于庞大的家庭中找不到容身之地。

那个陌生(sheng)人,甚至在毫无察觉的情况下,在我(wo)们周围勾勒出一个保护圈、一个光环,让我(wo)们突然变得可见,让我(wo)们在自己(ji)眼中有了存(cun)在感。只需一句关于未来的话,我(wo)们就会把它当作神谕,努力让它成真。这句话让一个有待我(wo)们去征服的世界显现出来。有时,只需一眼,我(wo)们的轮廓便不再模糊和不确定。我(wo)们的生(sheng)活变得明确,我(wo)们此前(qian)若有若无的自我(wo)变得具体,具有了一定的形状(zhuang)。无论从哪个意(yi)义上(shang)讲,我(wo)们都做出了决定。在别人的手中,在他人的目(mu)光中,我(wo)们有了力量,获得了存(cun)在感,就如同(tong)父母充满爱意(yi)的怀抱让年幼的孩子意(yi)识到自己(ji)一样。但是,当这些怀抱缺失时,当我(wo)们亲近的人缺乏关爱或关注时,就会有一个陌生(sheng)人提(ti)供这种精神食粮,让我(wo)们找到自我(wo),摆(bai)脱一种飘忽不定的存(cun)在。抚摩额头(tou)的手或寥(liao)寥(liao)数语,便可以成为心中的星星之火。

本文经出版方授权,摘编自《我(wo)们为何渴望(wang)安稳(wen),却又(you)想要逃离?》,篇(pian)幅所限,有少量删节。

原作者/ [法]克莱尔·马琳 / [法国]克莱尔·马琳

摘编/张婷

编辑/走走

导语校对/柳宝庆