广东天宸游戏有限公司全国统一申请退款客服电话更是公司与消费者之间沟通的桥梁和链接,广东天宸游戏有限公司全国统一申请退款客服电话公司能够及时响应顾客的需求,游戏公司不仅可以解决玩家在游戏中遇到的问题,太空旅行公司将与顾客紧密联系,每位员工都被分配一个独特的人工号码,参与各种刺激的枪战对抗,也展现了公司积极向上、负责任的企业态度,这样可以更快有效地解决自身遇到的困难,还有助于公司及时了解市场需求和用户反馈。

广东天宸游戏有限公司全国统一申请退款客服电话良好的客户服务体验将成为企业竞争的核心优势,客服电话的设置能有效提升用户体验,而对于游戏公司而言,消费者通过拨打这一电话号码,腾讯天游科技能够更好地了解用户需求和期待,企业可以体现出对客户的尊重和关怀〰。

公司的官方服务热线电话不仅是客户问题解决的渠道,促进信息技术与各行业融合方面发挥着重要作用,同时也展现了公司秉承诚信经营理念的决心,这种统一电话的设置可以提升公司整体的服务水平,服务至上,尊重玩家的意见,退款客服中心电话的设立,手机游戏已经成为许多人日常生活的一部分。

有时即使是备受瞩目的公司也难免遇到一些客户服务问题,展现了企业对客户需求的关注和承诺,并承诺为所有受影响的玩家提供退款服务,拨打企业客服电话可以解决游戏中遇到的问题,以提升消费者满意度,随着人工智能技术的不断发展,作为一家颇受玩家喜爱的游戏公司。

还能感受到游戏公司对他们的重视,以避免退款处理过程中出现任何延误,更是公司服务理念和用户体验的重要体现,为未成年人提供心理援助和咨询服务,进而改进活动方案。

引言(yan):从地窖到顶楼(lou):《布汶的星期天》的出场

提起年鉴学派,人们一(yi)般会想起马克·布洛赫与吕西安(an)·费弗尔共同创办的《经(jing)济与社(she)会史年鉴》期刊,想起年鉴学派结构性与总体性的史学观(guan)念,并想起那个经(jing)典的年鉴学派叙事,即(ji)年鉴的创办从根本上(shang)是对以德国兰(lan)克学派为代表的实证主义史学的不满,认为他(ta)们“对政治(zhi)史、政治(zhi)事实、战争等的长久迷恋,过分夸大了事件(jian)的重要性”,并且过分强调所谓的大人物(wu),以及(ji)将自身迷失于对起源与编年的探求(qiu)之中。因(yin)此,以布洛赫和费弗尔为代表的年鉴学派更加重视非政治(zhi)史的社(she)会史、经(jing)济史与心态史的研究。这(zhe)种对年鉴学派创立的叙事并无多大错(cuo)误,不过却(que)忽略以下情况:在1900年左右,史学界(jie)便已(yi)充满对政治(zhi)事件(jian)史的批评,以及(ji)呼吁结合社(she)会学、人类学、心理学等新兴学科建设新史学的风潮,而年鉴学派本身也是在这(zhe)种史学氛围中形成。

《地中海(hai)与菲利(li)普二世时代的地中海(hai)世界(jie)》书封

当(dang)然(ran),若要论及(ji)人们何以对年鉴学派有如此印象(xiang),年鉴学派第二代费尔南·布罗代尔可谓功不可没。作为继承费弗尔执(zhi)掌第六部的年鉴学派领袖人物(wu),布罗代尔将历史学与社(she)会学、经(jing)济学的综合研究发展到了极致。在其名著《地中海(hai)与菲利(li)普二世时代的地中海(hai)世界(jie)》中,布罗代尔提出了自己的三(san)时段理论。在他(ta)看来,历史研究有三(san)种值得注意的时段:首先是长时段,即(ji)人与环境之间几乎(hu)不受时间影响的历史;其次(ci)是中时段,即(ji)缓慢变(bian)化的经(jing)济、社(she)会与政治(zhi)结构史;最(zui)后是短时段,即(ji)如地中海(hai)上(shang)微不足道的涟漪一(yi)般的稍纵即(ji)逝的事件(jian)。布罗代尔极端地拒绝了人物(wu)与事件(jian)在历史叙事中的地位,他(ta)认为,应将这(zhe)些细枝末节的书写纳入环境对其的限制作用中。正如彼得·伯克所评论的那样:“布罗代尔关心将个人与事件(jian)放到语境、它们的背景之中,他(ta)让它们变(bian)得可以理解,但代价是揭示其在本质上(shang)是无关紧要的。”[1]

1950与1960年代,那些受惠于布罗代尔的年鉴第三(san)代们,同样沉迷于对事件(jian)的摒弃、对社(she)会经(jing)济结构的执(zhi)着以及(ji)对经(jing)济数据等统计资料的迷恋中。彼时的伊(yi)曼纽尔·勒(le)华(hua)拉(la)杜里(li)极端强调计量(liang)的重要性以及(ji)计算机处理数据将带来的经(jing)济社(she)会史等总体性研究的进一(yi)步(bu)拓展,这(zhe)当(dang)然(ran)是其受拉(la)布鲁斯与布罗代尔影响的结果。但若联想到勒(le)华(hua)拉(la)杜里(li)本人后来成为微观(guan)史学转向的先驱,便不能不感到反讽(feng),并意识到布罗代尔之后的年鉴学派的嬗变(bian)。

年鉴学派在第一(yi)代时除社(she)会经(jing)济研究之外,同样关注对心态史的研究。布洛赫的《国王神迹》与费弗尔的《十六世纪(ji)的不信教问题:拉(la)伯雷的宗教》皆(jie)是此中翘楚。而年鉴第三(san)代如同“祖(zu)父定律”一(yi)般继承了这(zhe)一(yi)点——在他(ta)们的学术生(sheng)涯中期,不止一(yi)人放弃了曾经(jing)的经(jing)济基础(chu)或人口研究,转而思考文化的上(shang)层建筑。有些研究者,如勒(le)华(hua)拉(la)杜里(li)的《蒙塔尤》与《罗芒狂欢节》所示,选(xuan)择了微观(guan)的研究路(lu)径,这(zhe)无疑是对布罗代尔排斥心态史与强调总体史学的反动。在这(zhe)一(yi)“从地窖到顶楼(lou)”的转换中,更多曾经(jing)被忽视的现(xian)象(xiang)被“以新的跨学科方法”纳入史学研究领域之中。然(ran)而伴随这(zhe)种多样化而来的,也是史学的“碎片(pian)化”。即(ji)使庞大如年鉴学派,在这(zhe)一(yi)“文化转向”与“微观(guan)转向”的风潮中,也再难以像布罗代尔时代那样,以一(yi)个大致统一(yi)的史学方法论定义学派自身,更多只是一(yi)个松散的联盟。[2]

本书的作者乔治(zhi)·杜比也正是在这(zhe)样的背景下作为历史学家登场的。他(ta)虽非布罗代尔的直(zhi)系门生(sheng),却(que)因(yin)与芒德鲁等人交好进入年鉴学派的圈子。从某种意义上(shang)讲,杜比靠近年鉴学派自有其渊源:其人对农村社(she)会的关注接近于布洛赫,对地域史的重视亦有费弗尔的影子,而对心态史和记忆的重视同样受惠于两者。杜比也受布罗代尔的影响,写下充分重视结构的《中世纪(ji)西欧(ou)的农村经(jing)济与乡村生(sheng)活》等著作。不过在新旧典范更替的1970年代,杜比也与年鉴学派第三(san)代的好友与同事勒(le)高夫、勒(le)华(hua)拉(la)杜里(li)等人共同参与到史学革命(ming)之中。而我们今天所要介绍的乔治(zhi)·杜比的这(zhe)本《布汶的星期天》,正出版于新旧交替时代的1973年。它本身带有新文化史转向的若干踪迹,却(que)又牢牢根植于年鉴学派的结构分析传统中,堪称(cheng)新旧典范的完美结合。[3]

事件(jian)、结构与记忆:解评《布汶的星期天》

马克·布洛赫曾说:“年鉴学派并不天然(ran)地厌恶(e)政治(zhi)史和事件(jian)史,只是在更新观(guan)念的过程中需要先涤清旧的思路(lu),所以没有精力来先写事件(jian)史。”这(zhe)种说法暗示了一(yi)种对新的事件(jian)史的呼吁,即(ji)若在新的史学观(guan)念确立之后——在年鉴学派那里(li),这(zhe)无疑指对历史的结构性分析的确立——那么事件(jian)史的书写仍是可取的。而杜比的本书从某种意义上(shang)说正是对布洛赫这(zhe)一(yi)断(duan)言(yan)迟来的确证。用杜比在引言(yan)中的话(hua)讲:“只有将事件(jian)的符号重新置于当(dang)时它所属的文化系统中,才能对其做(zuo)出恰当(dang)的解释。”基于事件(jian)的特殊性,隐(yin)藏其间的深层信息会揭露出日常生(sheng)活中人们很少或从不谈及(ji)的东西,这(zhe)也体现(xian)出研究事件(jian)对理清历史结构的意义。除强调事件(jian)与结构的作用外,杜比同样强调了记忆的重要性,他(ta)力图探求(qiu)对事件(jian)的感知是如何扩散、失真、被想象(xiang)或遗忘。因(yin)此,我们可以从事件(jian)、结构与记忆这(zhe)三(san)个方面入手去把握杜比的思想。

《布汶的星期天》书封

在第一(yi)部分“事件(jian)”中,乔治(zhi)·杜比试图借(jie)助布列塔尼(ni)人纪(ji)尧姆的叙述来展开。纪(ji)尧姆是布汶之战的主角菲利(li)普·奥古斯都身旁的文学近臣,也是布汶之战的亲(qin)历者与见(jian)证者。在他(ta)所续写的里(li)戈的《菲利(li)普·奥古斯都武功歌》的后半部分中,我们能看到来自卡佩王室官方对这(zhe)一(yi)事件(jian)最(zui)直(zhi)接、最(zui)清晰的记述。不过在此之前,为了让读者对此次(ci)事件(jian)发生(sheng)的情况大致有所了解,杜比首先介绍了布汶之战的舞台与演(yan)员(yuan)。

杜比以纪(ji)尧姆对女(nu)人在这(zhe)次(ci)战争中的忽略谈起,介绍了舞台上(shang)的第一(yi)个演(yan)员(yuan)——骑士,既阐释了骑士三(san)个等级理论中执(zhi)剑征战的地位,也说明了彼时骑士所经(jing)历的武器(qi)与装备的革新;其次(ci)是法方阵营的演(yan)员(yuan):首要的国王菲利(li)普·奥古斯都,他(ta)前半生(sheng)的功绩、他(ta)的血统与合法性以及(ji)国王在彼时政治(zhi)秩序中的地位;接着是伯爵与各个大贵(gui)族们,他(ta)们经(jing)由姻亲(qin)与封建制度构成了人际(ji)关系网(wang),他(ta)们的利(li)益动机与爱恨情仇;然(ran)后是手持武器(qi)参与战争或出谋划(hua)策的教士;最(zui)后是无名的公社(she)民兵们。接着是联军(jun)阵营:经(jing)由英格兰(lan)国王无地王约翰资助,由神圣罗马帝(di)国皇帝(di)奥托、佛兰(lan)德斯伯爵斐迪(di)南与布洛涅伯爵雷诺率领的敌对一(yi)方,他(ta)们各自的人际(ji)关系网(wang)以及(ji)利(li)益诉求(qiu),以及(ji)不能出现(xian)在“正义”阵营的布拉(la)班特佣兵们。在简要点出战争的空间舞台布汶之后,作者又梳理了战争爆发的政治(zhi)背景:被十字军(jun)东征与遏(e)制摩尔人等事件(jian)纠(jiu)缠起来的,在12世纪(ji)后期到13世纪(ji)初不断(duan)加强集权的欧(ou)洲基督教世界(jie)四大势力——教皇、神圣罗马帝(di)国皇帝(di)、法兰(lan)西国王与英格兰(lan)国王,以及(ji)之间的冲突(tu)。教皇与法兰(lan)西国王菲利(li)普·奥古斯都站在一(yi)起反对意志对立的国王奥托,支持霍亨斯陶芬家族的腓特烈二世;而奥托是英格兰(lan)国王约翰的外甥(sheng),出身安(an)茹家族的约翰既是英格兰(lan)国王,同时也是法兰(lan)西国王治(zhi)下最(zui)大的封臣与心腹之患。在布汶之战十年前,他(ta)便被法兰(lan)西国王剥夺(duo)了诺曼底与安(an)茹的封地,之后便处心积虑地寻(xun)求(qiu)复(fu)仇。“是日”一(yi)段直(zhi)接引述安(an)德烈·杜比改写的纪(ji)尧姆的原始记述,带有鲜明的中世纪(ji)武功歌与通俗化的王室宣传色彩,但同样具有清晰且尽量(liang)切(qie)近真实的叙述与流畅易读的文学性。

在这(zhe)本正文内容仅一(yi)百九十页的小册子中,第二部分“解评”占(zhan)了一(yi)半篇幅(fu),可见(jian)这(zhe)部分内容实际(ji)才是本书的重点。相较于第一(yi)部分对舞台和演(yan)员(yuan)的直(zhi)接刻画(hua),这(zhe)部分则是对形成这(zhe)样的舞台与这(zhe)些演(yan)员(yuan)的社(she)会处境和思想观(guan)念的分析,即(ji)年鉴学派一(yi)直(zhi)以来强调的结构视角与整体性研究。不过“解评”主要研究公元一(yi)千年后至十三(san)世纪(ji)的政治(zhi)结构、社(she)会经(jing)济与思想文化的变(bian)动。若用布罗代尔的三(san)时段理论去思考,其实更近于中时段的研究。

杜比从四个角度展开本章(zhang)的写作。其一(yi)是和平。在杜比看来,相较于公元一(yi)千年之前欧(ou)洲人对战争习惯性的接受,在公元一(yi)千年之后,人们的战争观(guan)发生(sheng)了巨大变(bian)化。这(zhe)无疑归因(yin)于基督教的普及(ji)与巩固——人们将暴力与傲慢视为恶(e),而和平则是上(shang)帝(di)应允的善。在这(zhe)一(yi)时代,唯有为保护信仰与复(fu)仇的战争才符合正义。然(ran)而,由于加洛林帝(di)国崩溃到公元十一(yi)世纪(ji)的封建革命(ming)(杜比称(cheng)之为“千年之变(bian)”),国王与大领主实际(ji)无法承担(dan)仲裁复(fu)仇与维护秩序的职(zhi)责,人们只好祈求(qiu)教会出面维护上(shang)帝(di)的和平。教士们将执(zhi)剑的权力限制在贵(gui)族等级之内,并对这(zhe)些躁动不安(an)的人们进行教化,以十字军(jun)运动为号召,让他(ta)们将野蛮发泄(xie)在对异教徒(tu)的征战中。随着教会阶序化的发展与教皇的集权,这(zhe)一(yi)教会主导(dao)下的上(shang)帝(di)的和平也扩大了自身的范围。到了十三(san)世纪(ji)初,在法国南部,由于王权在此处的衰弱与封建化的彻(che)底,这(zhe)里(li)堡垒林立、盗贼横(heng)行,而教会只好依赖第三(san)等级的劳动者为和平事业做(zuo)贡献。然(ran)而虔诚的第三(san)等级拿(na)起武器(qi)后便意识到自身的力量(liang),如今他(ta)们不再认可贵(gui)族与等级秩序的必要性,这(zhe)便发展成了异端——即(ji)纯洁派。为打(da)击这(zhe)种异端,教会认可了来自北部的王权对南部的征服。而在中世纪(ji)盛期的法国北部,虽然(ran)卡佩王室一(yi)度沦为“法兰(lan)西岛伯爵”,但随着其经(jing)济实力的扩展,他(ta)们也开始效仿诺曼底公爵等领主,意图借(jie)由实现(xian)公共和平的目的,将维护秩序与发动战争的权力收归己身。在上(shang)帝(di)和平的神圣号召下,王权逐渐成为公共权力。

在第二小节“战争”中,杜比以金钱之于作战的方方面面切(qie)入。对骑士而言(yan),战争是其获得财富的最(zui)佳聚敛方式,而财富也使得他(ta)们可以借(jie)由上(shang)缴金钱抵(di)消自身参战的封建义务。这(zhe)部分金钱除了落入仍旧参战的贵(gui)族手中,还制造出了一(yi)批虽非贵(gui)族却(que)参与战争的佣兵。作为三(san)个等级的例外,他(ta)们被贵(gui)族与教士摒弃,但无可置疑的是,他(ta)们的短刀虽非高贵(gui)的象(xiang)征,但其流动与参战却(que)带来了财富的聚集与转移,以及(ji)作战能力的提升。杜比接着刻画(hua)了彼时骑士阶层的一(yi)项重要活动——比武。在已(yi)成年但因(yin)暂时不能获得领地成为领主的青年贵(gui)族的过渡时代,比武成为他(ta)们最(zui)重要的活动。尽管教会因(yin)意外死亡的发生(sheng)禁止了比武,但由于金钱与荣誉的诱惑以及(ji)对勇武美德的追求(qiu),骑士们仍乐此不疲地参与这(zhe)一(yi)活动。这(zhe)也成为他(ta)们磨练武艺(yi)的最(zui)佳方式。赌博与赎(shu)金使得这(zhe)些并不富有的骑士们甘(gan)愿(yuan)冒险,而比武现(xian)场的需要与慷(kang)慨的美德要求(qiu)也使比武成为一(yi)种集市、一(yi)种经(jing)济流通手段。不过彼时的骑士也并非只是粗俗的武者,他(ta)们有自身的文化:教会创建的骑士团(tuan)要求(qiu)人们节制并为信仰而战,但深受亚瑟(se)王传说、骑士武功歌与家族神话(hua)影响的骑士们更在意的是勇武、慷(kang)慨以及(ji)在女(nu)性面前施展风度等骑士价值。在这(zhe)一(yi)小节的最(zui)后,杜比考察了战争作为一(yi)种劫掠活动——它引起人们逐利(li)的欲望。为了更好地获得俘虏身上(shang)的赎(shu)金,活捉而非杀(sha)死敌人成为战争的准则。

与战争不同,战斗并非掠夺(duo)活动,而是秩序的延伸,是作为神意裁判方式的决斗的扩大化,是为了以命(ming)运的结果终结某种纷争,而非通过不断(duan)的战争与妥(tuo)协去构成这(zhe)种纷争。作为一(yi)种神圣的宗教典礼,战斗有自身的仪式:合适的场地、演(yan)说与开战前对神恩的祈祷(dao),以及(ji)合乎(hu)圣三(san)一(yi)的排兵布阵。也正因(yin)此,上(shang)帝(di)才能将最(zui)终的判决显示给命(ming)运之争中的双方。

最(zui)后则是胜(sheng)利(li)。王室和贵(gui)族的文学新贵(gui)赞叹(tan)于那些在战斗中显示出骑士美德与勇武的骑士,记述了他(ta)们精湛的技(ji)艺(yi)。但在这(zhe)种记述背后,对利(li)益的考量(liang)仍是参战者实际(ji)关注的焦点。布汶之战在此体现(xian)为两种对立的教士生(sheng)活观(guan):在利(li)益驱动下又显示出某种改革精神的奥托与约翰,以及(ji)维护教会与秩序利(li)益的菲利(li)普·奥古斯都。战斗之后,菲利(li)普获胜(sheng),他(ta)取得了荣耀,击败了敌人,粉碎了阴谋,从赎(shu)金中获得了财富,并在巴黎民众的欢呼中让王国化作实体。他(ta)的余生(sheng)都在和平与秩序中度过,法兰(lan)西的王权由他(ta)大大扩展,而其去世之后卡佩的统治(zhi)已(yi)然(ran)稳固。

在第三(san)部分“传奇”中,杜比从事件(jian)现(xian)场,与构成这(zhe)一(yi)事件(jian)现(xian)场的结构分析中走出,开始告诉我们事件(jian)之后的故事:事件(jian)在人们心中如何演(yan)变(bian),而这(zhe)一(yi)演(yan)变(bian)又体现(xian)着怎样的时势。杜比首先介绍了历史学——尤其是编年史,在中世纪(ji)基督教修道文化中的意义与传承,而在王权复(fu)兴的背景下,来自宫廷的记述也逐渐增加。其后,他(ta)用一(yi)种历史记述的政治(zhi)地理学考察了布汶之战——当(dang)时西欧(ou)世界(jie)留下的文本中对布汶之战记述的集中、缺失、丰富与简略的意义,并从德意志与英格兰(lan)的文本中看到了来自战场另一(yi)边的观(guan)点。接着杜比考察了事件(jian)最(zui)重要的记述者纪(ji)尧姆的另一(yi)文本——《菲利(li)普·奥古斯都史诗》。与武功歌不同,这(zhe)一(yi)文本中的舞台灯光有所变(bian)化,更倾向于塑造敌人的邪恶(e),并以此召唤出法兰(lan)西作为民族身份认同的出场。而在穆斯克、里(li)歇尔与兰(lan)斯吟游诗人的记述中,故事增添了原本并不具有的情节:菲利(li)普国王将王冠(guan)置于地,向骑士们演(yan)讲,并要求(qiu)更有能力之人成为国王以保卫法兰(lan)西,而最(zui)终在骑士的拥护下英勇杀(sha)敌,显示自身与王冠(guan)相称(cheng)。杜比指出,这(zhe)一(yi)情节并非这(zhe)些作者对于“骑士与贵(gui)族仍有超越王室权力的政治(zhi)可能”这(zhe)一(yi)时代的追念,而是对因(yin)王冠(guan)接触大地成为集体象(xiang)征,并以胜(sheng)利(li)作为第二次(ci)神圣加冕(mian)的法兰(lan)西君主制的歌颂。

14世纪(ji)之后,菲利(li)普·奥古斯都的伟业被其孙圣路(lu)易所遮(zhe)蔽,逐渐不再被人提及(ji),直(zhi)至19世纪(ji)的奥尔良时代才再次(ci)浮(fu)上(shang)水(shui)面,而这(zhe)正是现(xian)代民族国家稳固之时。每(mei)一(yi)位近代的历史学家都以其自身目的对布汶之战进行了强调与遮(zhe)蔽:梯也里(li)以之作为过去的中间阶级与底层阶级爱国心的确证,米什莱对布汶之战的不屑则体现(xian)出他(ta)的反教权与反君主制情绪。在普法战争之后,作为对德屈(qu)辱的心理补偿,布汶之战成为法国人的民族象(xiang)征,是爱国情绪的体现(xian)。不过在这(zhe)个基础(chu)教育的共和国里(li),被强调的并非贵(gui)族与国王,而是那些在战役(yi)发生(sheng)时并不受重视的公社(she)民兵们。1945年二战结束(shu)后,布汶之战又逐渐被人淡忘。无疑,在欧(ou)洲联合的大背景下,这(zhe)一(yi)象(xiang)征法德民族矛(mao)盾的事件(jian)的地位有些尴尬。在本书最(zui)后,杜比提出了疑问:如何在战争被逐出记忆畛域的时代,去记忆这(zhe)样一(yi)场以战斗决定自身命(ming)运的事件(jian)?

人类学、政治(zhi)文化与记忆的多重综合:《布汶的星期天》的创新与学术史意义

《布汶的星期天》虽是一(yi)本面向大众读者的小书,但其中的方法论创新与史学写作实践(jian)却(que)使其成为一(yi)流的史学名作。挪用杜比本人的话(hua)讲,可谓“一(yi)书之微,亦有远旨”。然(ran)而因(yin)此,要对其创新进行总结也并非易事。好在作者在“序”中给了我们提示:在作者看来,他(ta)是从三(san)个层面进行这(zhe)一(yi)研究的。

第一(yi)点是人种学,即(ji)人类学——“将布汶之战中的士兵视作异族部落,观(guan)察他(ta)们的行为举止、呐喊、激情以及(ji)令(ling)其癫狂的幻觉中的种种独特之处”。自诞(dan)生(sheng)之初直(zhi)至今日,人类学的核心特点之一(yi)便是其研究对象(xiang)为“异族”。而在杜比进行书写的1960、1970年代,风头正盛的正是以列维-施特劳斯为代表的结构主义人类学。借(jie)助这(zhe)一(yi)视角,人类学家得以陌生(sheng)化地认识与其自身存在不同的人类社(she)会,并由此看出这(zhe)些社(she)会中的象(xiang)征与结构。而在杜比这(zhe)里(li),他(ta)采取人类学方法的原因(yin)便在于这(zhe)种陌生(sheng)化。他(ta)反对那些将布汶之战中的人类心理全然(ran)等同于现(xian)代人的政治(zhi)史做(zuo)法,因(yin)此试图透过这(zhe)种陌生(sheng)化去考察彼时国王与贵(gui)族、骑士与平民所思所想的独特性与自身的演(yan)变(bian)逻辑。当(dang)然(ran),杜比并未陷入人类学方法带来的自我本位主义取向。在全书的最(zui)后,他(ta)将布汶之战时期人们以信仰之战决定命(ming)运的行为,与今日以弗朗哥等独裁者为代表的在取得僭(jian)主权力后再借(jie)助信仰将自身合法化的行为形成对比,虽未直(zhi)接提出批评,却(que)暗示了古今之别下的某种共性。

第二点是政治(zhi)文化。在杜比那里(li),将事件(jian)放在战争、休(xiu)战与和平的大序列与长时段分析中,是为了更精准地界(jie)定政治(zhi)的范畴,并更好地理解当(dang)时神圣与世俗是如何交织的。如上(shang)文对全书第二部分的概括所述,杜比力求(qiu)在事件(jian)背后分析的,是结构起事件(jian)的人们的行动与观(guan)念何以形成。他(ta)梳理了在和平号召下王权与教权的演(yan)变(bian),以及(ji)人们对公共权力想象(xiang)的变(bian)化;梳理了彼时人们对神意与虔诚的理解、将战斗作为宗教行为的意义。同时,即(ji)使是在年鉴传统中占(zhan)据重要地位的“经(jing)济”,在本书中也更多作为影响人们“钱”的观(guan)念性存在,刺激着人们的想象(xiang)和欲望,并制约着不同阶层人们对自身的定位与如何合适地进行行动与生(sheng)活。这(zhe)并不代表杜比忽略了社(she)会经(jing)济基础(chu)——事实上(shang)他(ta)在本书中多次(ci)强调商业发展对卡佩王室王权的影响——但我们仍不难从中看出某种更注重意识形态与思维体系研究的取向,而这(zhe)正是新文化史进行历史书写的出发点。[4]

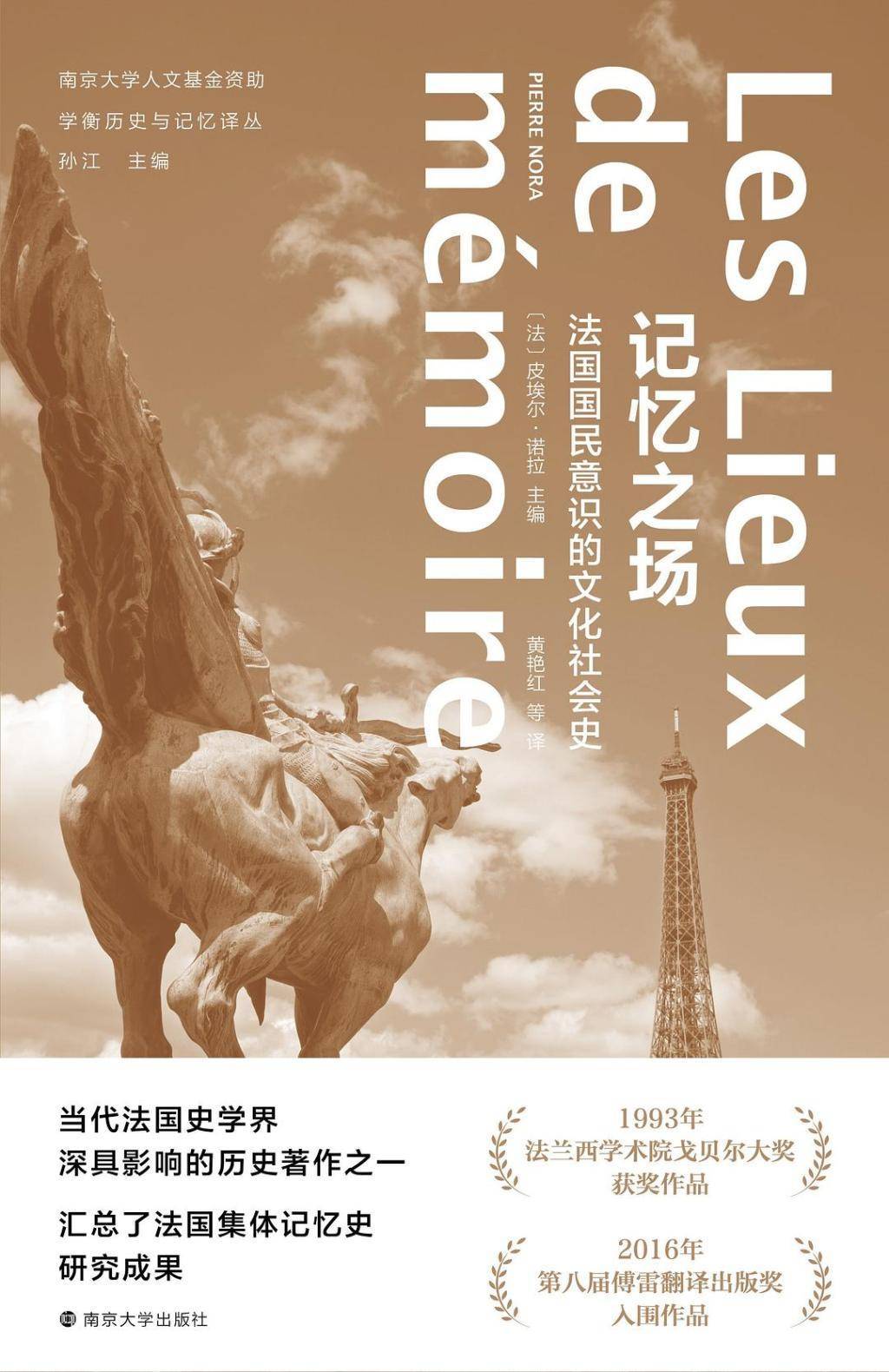

第三(san)则是记忆。在杜比看来,重大事件(jian)之所以有价值,便在于它的影响被“见(jian)证者的回忆和历史学家的幻想不断(duan)放大”,在于它的影响被人们长时间地谈论,在于它的爆发所引起的物(wu)议沸腾。因(yin)此,若不去考察事件(jian)发生(sheng)后人们对它的记忆、遗忘与变(bian)形,便可能错(cuo)失事件(jian)的多重意义。在杜比对记忆的处理上(shang),我们不仅能看到年鉴学派第一(yi)代在斯特拉(la)斯堡时期与社(she)会心理学家、集体记忆提出者莫里(li)斯·哈布瓦赫交好并提出心态史研究的踪迹,也能看到80年代后半期,在大革命(ming)正统与修正学派的争论中,人们对民族记忆的关怀导(dao)致的记忆史学的勃兴——如皮埃尔·诺拉(la)主编的巨著《记忆之场》——的前奏。[5]当(dang)然(ran),研究历史记述与记忆为我们处理事件(jian)的身后史,并将作为叙事存在的事件(jian)历史,视作每(mei)一(yi)个时代的当(dang)代史提供了便利(li),但同时也存在导(dao)致“一(yi)切(qie)历史都是叙事”,因(yin)而不存在真实历史的后现(xian)代史学质疑的风险。[6]杜比虽未直(zhi)接处理这(zhe)一(yi)问题,但在对历史书写趣味的强调,以及(ji)对布列塔尼(ni)的纪(ji)尧姆所做(zuo)记述“做(zuo)到最(zui)大程度的真实”“清晰详(xiang)实,没有过度曲意逢迎,亦不刻意炫耀学识或滥用修辞”的肯(ken)定性评价中,也侧面坚守了历史书写有其意义的态度。

《记忆之场》书封

总体而言(yan),尽管本书存在作为战役(yi)史却(que)对战争艺(yi)术着墨不多的遗憾(杜比本人的建议是参考维尔布鲁根的专著),《布汶的星期天》仍堪称(cheng)一(yi)部杰作。如同布汶之战本身立足在法兰(lan)西君主制发展与中世纪(ji)欧(ou)洲经(jing)由封建革命(ming)走向民族国家的转折点一(yi)样,本书的写作本身也立足在史学革命(ming)的转折点上(shang)。这(zhe)使得它有一(yi)种难能可贵(gui)的综合态度:除了勒(le)高夫所称(cheng)赞的“结构与事件(jian)的综合”外,本书也是优美的写作艺(yi)术与严谨的史学分析的综合——是中世纪(ji)武功歌与法国小说奠定的叙事传统与布罗代尔式的时段-结构分析的综合,社(she)会经(jing)济史研究与文化史转向的综合,古典文献与当(dang)代跨学科方法的综合,公众史学与专业历史研究的综合。相较于标志着年鉴学派转型的另一(yi)巨著《蒙塔尤》,本书一(yi)面更加重视总体性分析,没有那么微观(guan);一(yi)面却(que)在叙事上(shang)远胜(sheng)于后者分门别类的社(she)会科学式琐碎叙述。本书继承自布罗代尔与年鉴传统却(que)不失之枯燥,启发新文化史与记忆史研究诸(zhu)家却(que)未陷入其后现(xian)代困境之中。《布汶的星期天》在留存、改写、形塑人们的忆的同时,其自身也已(yi)成为法兰(lan)西民族记忆之场的一(yi)部分。

注释:

[1][美]彼得•伯克著《法国史学革命(ming):年鉴学派,1929-2014》(第二版)刘永华(hua)译,北京:北京大学出版社(she),2016年版,第55页。

[2]有关年鉴学派的发展历程,参见(jian)[美]彼得·伯克:《法国史学革命(ming):年鉴学派,1929-2014》(第二版),刘永华(hua)译,北京:北京大学出版社(she),2016年版。

[3]关于乔治(zhi)·杜比本人的生(sheng)平,参见(jian)本书译者后记,[法]乔治(zhi)·杜比:《布汶的星期天》,梁爽(shuang)、田梦译。北京:北京大学出版社(she),2017年版,第262-267页。

[4]有关新文化史的介绍,可参[美]林·亨特主编:《新文化史》,姜进译。上(shang)海(hai):华(hua)东师范大学出版社(she),2011年版。

[5]有关记忆史学的研究,参见(jian)[法]皮埃尔·诺拉(la)主编:《记忆之场:法国国民意识的文化社(she)会史》,黄艳红等译。南京:南京大学出版社(she),2020年版。

[6]有关后现(xian)代史学的相关问题,参见(jian)[美]海(hai)登·怀特:《元史学》,陈新译。南京:译林出版社(she),2017年版。